【保存版】カメラ×手ぶれ補正で夜景も超望遠もブレ知らずになる方法

カメラで写真を撮るとき「手ぶれ補正」という機能は、初心者から上級者まで誰もが恩恵を受ける重要なテクノロジーです。手ブレ補正とはその名の通り撮影時の手の振動によるブレを抑え、シャープでクリアな写真を得るための機能です。本記事では、入門者にも分かりやすくその仕組みから種類、各メーカーの技術、活用方法まで徹底解説します。「手ぶれ補正とは?」という基本から、ボディ内手ぶれ補正とレンズ内手ぶれ補正の違い、歴史的な進化と今後の展望、効果的な使いこなしのコツやQ&Aまで網羅しました。

この記事のサマリー

手ぶれ補正は「ブレを打ち消す」光学/センサーシフト/電子式の三方式に大別される。

ボディ内補正はどのレンズでも効き、5軸対応で回転ブレまで抑えるのが強み。

レンズ内補正は望遠に強く、ファインダー像が安定するため被写体捕捉がラク。

主要メーカーは協調制御で“最大8段”を競い合い、夜景1秒手持ちも現実に。

補正任せにせず構え・呼吸・設定を磨けば、さらにシャープで自由な写真が撮れる。

手ぶれ補正とは何か?(入門解説)

手ぶれ補正(Image Stabilization, IS)とは、撮影者の手や体の揺れによって生じるカメラのブレを検知し、光学的または電子的な方法でブレを打ち消す技術です。簡単に言えば、シャッターが開いている間のカメラの余計な動きを帳消しにして、ブレの少ない写真を撮るための便利機能です。手ブレ補正機能のおかげで、例えば暗い室内や夕景・夜景での撮影、望遠レンズ使用時など手ブレが起きやすい状況でも、より低速のシャッターでも手持ち撮影が可能になり、写真の成功率が格段に向上します。

手ブレ補正機構には大きく分けて以下の3種類があります:

光学式手ブレ補正

レンズ内の一部のレンズ群を動かしてブレを補正する方法(レンズ内手ブレ補正とも呼ぶ)。多くの交換レンズやコンデジで採用。

イメージセンサーシフト式手ブレ補正

カメラ内部でイメージセンサー自体を動かしてブレを補正する方法(ボディ内手ブレ補正とも呼ぶ)。一眼カメラの本体側に内蔵される。

電子式手ブレ補正

センサーではなくソフトウェア処理で画像のズレを補正する方法。動画撮影時に有効で、映像をトリミングしフレームごとのズレを補正するものです。主にビデオカメラやスマホで利用され、静止画では基本的に使用されません。

光学式とセンサーシフト式はいずれもハードウェア的にカメラのブレを検知し、逆方向に動くことでブレを相殺します。一方、電子式は複数フレームの画像処理でブレた画像を後から揃える方式で、ハードウェアを使わない利点があります。ただし電子式は撮像素子の一部しか使わないため画質低下や画角の狭まりを招き、本格的な静止画カメラではほとんど採用されていないのが実情です。現在の主流は光学式とセンサーシフト式であり、これらが本記事の中心テーマとなります。

💡 ワンポイント: 手ブレ補正はあくまでカメラの揺れを補う機能であり、被写体自身のブレ(動体ブレ)には効果がありません。被写体が動いてブレる場合はシャッタースピードを速くするか、フラッシュを使うなど別の対策が必要です(例えば、人や車など動く被写体は1/500秒以上、高速の被写体なら1/1000秒以上が目安)。手ブレ補正はカメラ側のブレを抑えるものだと覚えておきましょう。

手ブレの原因と補正のメカニズム

なぜ写真はブレてしまうのか?その原因は主に撮影中のカメラの振動です。撮影時にシャッターを切る瞬間、カメラを支える私たちの手や身体がわずかに動いてしまうと、撮像面上の像もブレてしまいます。特にシャッタースピードが遅い(露光時間が長い)ほど、その間のカメラの動きが写真全体のブレとして記録されやすくなります。暗い夜景や室内、あるいは望遠レンズ使用時などではシャッター速度が遅くなったり、わずかな動きでも被写体像が大きくずれたりするため、手ブレが発生しやすいのです。

この手ブレを抑えるために登場したのが手ブレ補正機構です。仕組みとしてはとてもシンプルで、カメラの揺れをジャイロセンサーや加速度センサーでリアルタイム検知し、その動きと逆方向にレンズまたはイメージセンサーを動かして像のズレを打ち消すというものです。カメラ内部に組み込まれた高速演算回路が、シャッターを押す瞬間のわずかな時間にブレ量を計算し、対応する光学系やセンサーを瞬時にシフトさせます。

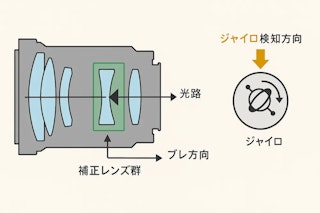

上図は光学式手ブレ補正(レンズシフト式)の模式図です。斜め下方向のブレが発生した際、レンズ内の補正レンズ群がブレとは反対方向にオフセットされ、撮像素子上の像を元の位置に戻しています。光学式の場合、レンズの一部を動かして光路を曲げることで、手ブレによる被写体像のズレをキャンセルしているのです。一方、ボディ内手ブレ補正(センサーシフト式)の場合はイメージセンサー自体をブレと逆に動かし、フィルム面で像を追いかけるように補正します。いずれの方式でも、ブレ量に応じた素早いフィードバック制御がポイントで、実際には高性能なモーターや駆動ユニットが1秒間に数百回もの微小な動きを行っているのです。

ブレには種類があり、最近の手ブレ補正機構は「5軸補正」と呼ばれる5種類のブレすべてに対応するものが一般的です。5軸とは具体的に以下の5つです:

ブレの種類 | 現れやすいシーン | 説明 |

|---|---|---|

ピッチ/ヨー(角度ブレ) | 望遠撮影 | 縦・横方向にカメラが振れる |

X/Yシフト | マクロ撮影 | 平行移動で像がズレる |

ロール | シャッターを押す瞬間 | レンズ軸を中心に回転 |

- ピッチ(Pitch):カメラが縦方向に向きを変える角度ブレ(お辞儀するような動き)。主に望遠撮影時の上下ブレ。

- ヨー(Yaw):カメラが横方向に向きを変える角度ブレ(首を振るような動き)。望遠撮影時の左右ブレの主因。

- Xシフト:カメラが横方向に平行移動するブレ。接写やマクロ撮影時に目立つ横ズレ。

- Yシフト:カメラが縦方向に平行移動するブレ。こちらもマクロ撮影などで問題となる縦ズレ。

- ロール(Roll):カメラをレンズ軸中心に回転してしまうブレ。シャッター押下時に力が加わってカメラが時計回り/反時計回りに傾く動き。

従来のレンズ内手ブレ補正(光学系シフト)のみではロール軸の回転ブレ補正が物理的にできないため4軸まででしたが、近年はボディ内のセンサーシフト式と組み合わせることで5軸対応が可能になりました。5軸に対応することで、マクロ撮影時のシフトズレからスナップ時のちょっとした傾きまで幅広いブレを補えるようになっています。

ボディ内手ぶれ補正 vs レンズ内手ぶれ補正(長所と短所)

手ブレ補正には「ボディ内手ブレ補正(In-Body Image Stabilization, IBIS)」と「レンズ内手ブレ補正(Optical Image Stabilization)」という2つの方式があります。これはどちらに手ブレ補正ユニットを持つかの違いです。ボディ内補正はカメラ本体に補正機構(動くセンサー)を内蔵し、対応する本体なら装着するレンズを問わず常に手ブレ補正が働くという利点があります。一方、レンズ内補正は各レンズごとに補正レンズ群と制御ユニットを搭載し、光学系に最適化された補正ができるのが強みです。

各メーカーは様々な名称でレンズ内補正を展開しています。例えばキヤノンは「IS (Image Stabilizer)」、ニコンは「VR (Vibration Reduction)」、ソニーは「OSS (Optical SteadyShot)」、パナソニックは「OIS (Optical Image Stabilizer)」といった具合です。タムロンでは「VC」、シグマでは「OS」など、メーカーにより呼び名は異なりますが、基本原理は同じです。近年ではボディ内とレンズ内の両方を組み合わせる高性能なシステムも登場しており、それぞれの方式の強みを活かしています。

では、ボディ内補正とレンズ内補正それぞれのメリット・デメリットを具体的に見ていきましょう。

ボディ内IBIS | レンズ内OIS | |

|---|---|---|

効くレンズ | 全部 | 搭載レンズのみ |

補正軸 | 5軸(ロール◎) | 2~4軸(ロール✕) |

望遠耐性 | ◯(協調で◎) | ◎ |

ファインダー像 | ミラーレス◎/一眼レフ✕ | ◎ |

コスト/重量 | ボディ側上昇 | レンズ側上昇 |

ボディ内手ブレ補正のメリット

どんなレンズでも補正が効く

手ブレ補正機構をボディ側が担うため、古いオールドレンズやマニュアルレンズでも装着すれば補正が働きます。マウントアダプター経由で異なるメーカーのレンズを使っても恩恵が得られるのは大きな利点です。

対応できるブレの種類が多い

前述の通り最新機種では5軸補正に対応しており、特に回転ブレ(ロール軸)はボディ内補正でしか補正できません。幅広い状況でブレ軽減効果を発揮します。

レンズ設計を小型・軽量化できる

レンズ側に補正用の光学系を内蔵しなくて済むため、構造を簡略化できサイズや重量の削減につながります。高価な長玉レンズなどでは、補正光学系を省いて画質優先とする選択も可能です(実際、一部の大口径単焦点レンズは画質面を重視してあえて手ブレ補正非搭載となっていますp)。

センサーシフト機能の副産物が活かせる

ボディ内補正ではセンサーを精密に駆動できることから、これを応用した「高画質モード」が実装されることがあります。例えば、オリンパスの「ハイレゾショット」やペンタックスの「リアル・レゾリューション」では、センサーを微少移動させながら連写し合成することで超高解像度の画像を生成します。またペンタックスの「アストロトレーサー」はセンサーを星の動きに合わせて動かし、長時間露光でも星を点像に写す機能です。ボディ内補正ならではの高度な撮影機能と言えるでしょう。

ボディ内手ブレ補正のデメリット

ボディのコスト・サイズ増

カメラ内部にセンサー駆動用の機構と精密センサー類を組み込む必要があるため、搭載にはスペースとコストがかかります。ただし近年は技術の進歩で小型化・低コスト化が進み、この影響は最小限に抑えられています。

一眼レフでは効果をファインダーで確認できない

ミラーレス機は問題ありませんが、光学ファインダーの一眼レフではボディ内補正中でもファインダー像はブレたままになります(補正は撮影像のみ)。そのためファインダーでの見かけと実際の写真に差異が生じ、やや違和感を覚える場合があります。※現在はミラーレス主流のため大きな欠点ではなくなりました。

極端なブレや特殊状況には弱い場合も

ボディ内補正はどんなレンズにも効く汎用性の裏返しで、レンズ個別の特性に最適化された補正はできません。例えば超望遠での大振幅なブレなど、想定を超える動きには補正限界があります。もっとも最新機種ではレンズ情報を活用した協調制御が進んでおり、この弱点も解消しつつあります。

レンズ内手ブレ補正のメリット

望遠など「角度ブレ」の補正に強い

レンズごとに専用設計された補正光学系を使うため、特に望遠レンズで問題になる上下・左右の角度ブレに対して大きな補正効果を発揮します。例えば超望遠ではごくわずかな振動が画面では大きく揺れますが、レンズ内補正なら大きなブレ量にも対応するよう光学系が設計されています。一部のマクロレンズではシフトブレまで考慮した補正が組み込まれている場合もあります。

レンズ固有の最適制御

補正レンズや制御アルゴリズムがそのレンズ専用に調整されているため、焦点距離やレンズタイプごとの最適なブレ防止が可能です。例えば、ある望遠ズームの補正ユニットはその画角に合わせ大きなブレ補正量を確保しており、またあるマクロレンズのユニットは近接撮影時のシフト方向の揺れを重視する、といった具合に個別チューンが施されています。

一眼レフでファインダー像が安定

レンズ側でブレ補正が行われるため、補正効果が光学ファインダー上にも反映されます。特に手ブレが目立つ望遠域ではファインダーでのフレーミングが安定し、被写体を捉えやすくなる利点があります。またファインダー像が安定すればAFや測光の精度も向上する傾向があります。この点は一眼レフ時代にレンズ内補正が主流だった大きな理由の一つです(ミラーレスではEVFに実像が反映されるため現在は差異がなくなりました)。

レンズ内手ブレ補正のデメリット

レンズが大型・高価化する

各レンズに補正ユニット(可動レンズ群やセンサー、制御回路)を内蔵する必要があるため、その分レンズの光学系は複雑化しサイズ・重量が増してしまいます。さらにレンズごとに補正部品のコストが上乗せされるため、価格も高くなりがちです。高性能なズームレンズなどで「補正なし版」の方がコンパクト・廉価であるのはこのためです。

画質面でわずかな不利

補正動作中はレンズ群が光軸からずれるため、理論上はレンズの結像性能がわずかに低下します。高画質な中心像から補正レンズがずれることで周辺減光や解像低下が発生する可能性があります。ただし現代の設計では補正動作を織り込み済みでチューニングされており、手ブレ補正の恩恵に比べれば画質低下はほぼ無視できるレベルです。むしろ手ブレで像がブレてしまう方が画質劣化が大きいため、実用上問題ありません。

補正非搭載レンズでは効果なし

当然ながらレンズ内補正は対応レンズにしか機能がありません。古いレンズや補正機構なしの安価なレンズでは恩恵が受けられず、レンズ選びの幅が狭まる側面もあります。ボディ側に補正機構を持たないシステム(例:初期のキヤノンEFマウント一眼レフなど)では、レンズごとにIS搭載モデルを選ぶ必要がありました。

両者のハイブリッド:協調手ブレ補正

最近のミラーレスカメラでは、ボディ内とレンズ内の手ブレ補正を組み合わせて同時制御する「協調補正」技術が注目されています。例えば、ソニーやオリンパス(OM SYSTEM)、パナソニックの一部機種では角度ブレはレンズ側で、シフトブレと回転ブレはボディ側でというように役割分担し、双方を連携させることで補正効果を飛躍的に高めています。ニコンもZ6IIIなど最新モデルで「シンクロVR」と称する協調制御を実現し、ボディ内+レンズ内で最大8段相当という強力な補正を謳っています。キヤノンもEOS R5/R6以降でボディ内補正を搭載し、RFレンズとの協調ISにより最大8.0段の補正効果を実現しました。

要するに、ボディ内 vs レンズ内は本来優劣を単純には決められず、お互いの得意分野を補い合う関係と言えます。ミラーレス時代の現在は両方を活かす方向に進んでおり、メーカー各社ともハイブリッドな手ブレ補正技術の開発に注力しています。

💡 結論: 迷ったら「IBIS搭載ボディ+OISレンズ」の二刀流が最強。特に望遠・動画勢はレンズ補正の威力を、一方オールドレンズ愛好家はボディ補正の恩恵を体感できる。

各メーカーの代表的な手ブレ補正技術

ここでは主要カメラメーカーごとの代表的な手ブレ補正技術やシステム名、特徴について見てみましょう。各社それぞれユニークな呼称やアプローチで競い合っており、「ボディ内手ブレ補正」採用か「レンズ内手ブレ補正」主体かも歴史的経緯で異なります。

- キヤノン:IS+IBIS=協調8段。RFレンズで真価を発揮。

- ニコン:Zボディ標準IBIS。「シンクロVR」で望遠8段。

- ソニー:αシリーズ全盛。OSS+5軸IBIS+電子“アクティブ”で動画に強い。

- OM SYSTEM:7.5段は当たり前。手持ち4秒の夜景撮影を現実にしたパイオニア。

- パナソニック:Dual I.S.2。マイクロフォーサーズ最軽量ボディでも強力補正。

- 富士フイルム:X‑T5/X‑H2で7段。ノスタルジックな単焦点でも安心。

- ペンタックス:古参のSR機構+アストロトレーサーで星追尾撮影が熱い。

キヤノン (Canon)

「IS(Image Stabilizer)」の名称でレンズ内手ブレ補正を古くから展開してきました。1995年発売のEF75-300mm F4-5.6 IS USMが世界初の交換レンズ用手ブレ補正レンズで、以降ほぼすべての望遠系や高倍率ズームにISを搭載しています。近年はミラーレスEOS Rシリーズでついにボディ内5軸手ブレ補正(IBIS)を導入し、RFレンズのISと組み合わせた協調補正で最大8段もの補正効果を達成。さらにデュアルセンシングISという技術では、レンズ内ジャイロ+ボディ内CMOSセンサーからの情報を融合して精度を向上させています。プロ機のEOS R3や高解像度モデルR5/R6で手ブレ補正が強力になり、暗所やスローシャッター撮影で高い信頼性を発揮します。

ニコン (Nikon)

レンズ内補正は「VR(Vibration Reduction)」の名で展開。2000年発売の80-400mm VRが交換レンズ初採用でした。一眼レフ時代はボディ内補正を採用しなかったニコンですが、2018年のZシリーズ(ミラーレス)からは全機種IBIS搭載に踏み切りました。Zシリーズでは5軸ボディ内補正に加え、望遠系ZレンズのVRと組み合わせる「シンクロVR」を実現し、例えばZ6IIIでは最大8.0段の補正を公称しています。またスポーツ撮影向けに[SPORTモード]という手ブレ補正モードも提供し、不規則に動く被写体を追いやすくする工夫もあります。フラッグシップZ9やZ8では補正効果約6段分ですが、高速連写との組み合わせで手持ち撮影の幅を広げています。

ソニー (Sony)

αシリーズではミラーレス以前のAマウント一眼レフ(ソニーα100以降)から既にボディ内手ブレ補正(当時は「Super SteadyShot」)を採用していました。Eマウントのミラーレスαでも第二世代のα7 II(2014年)から5軸IBISを搭載し、現在はほぼ全モデルで標準装備です。ソニーのレンズ内補正は「OSS」と呼ばれ、望遠やマクロレンズに搭載されています。最新機種では最大8段相当(例えばα7R Vやα1で約8.0段)と非常に強力で、加えてアクティブモードと称する電子補正を組み合わせて動画撮影時の安定性も向上しています。ユニークな点として、ソニーはマウントアダプター経由で他社レンズを付けても焦点距離を手動設定すればIBISが効くため、オールドレンズ愛好家にも重宝されています。

オリンパス/OM SYSTEM

小型ミラーレスであるマイクロフォーサーズ規格の雄で、ボディ内5軸手ブレ補正のパイオニア的存在です。2012年発売のOM-D E-M5で世界初の5軸補正を実現し、以後「ブレに強いオリンパス」の評価を築きました。特にOM-D E-M1 Mark IIIや2022年発売のOM SYSTEM OM-1では、ボディ単体で7段以上、レンズ内補正対応レンズ(PROシリーズ)とのシンクロ手ブレ補正で最大7.5段~8段の驚異的な補正性能を誇ります。実際、焦点距離換算80mmで手持ち4秒露光でもブレないという社内評価を達成しており、夜景や星空の手持ち撮影という従来は考えられない撮影も可能にしました。さらに「ハイレゾショット」「星空AF」など手ブレ補正機構を活用した独自機能にも積極的です。※2021年にカメラ事業がOMデジタルソリューションズへ移管され、ブランド名がOM SYSTEMに変更されています。

パナソニック (Panasonic)

こちらもマイクロフォーサーズ規格の一角で、レンズ内補正とボディ内補正のハイブリッドに強みがあります。初期はコンパクト機から発展したMEGA O.I.S.と呼ぶレンズ内補正を軸にしていましたが、2015年のGX8以降ミラーレス機にIBISを搭載し始め、現在のLUMIXシリーズ(マイクロフォーサーズ及びフルサイズSシリーズ)はDual I.S. 2という協調補正を実装しています。ボディ+レンズのコンビネーションで最大7.5段前後の効果があり、動画撮影でも非常に滑らかと評価されています。実は世界で初めて手ブレ補正を開発したのはパナソニックであり、1988年には肩載せビデオカメラにジャイロ式の補正機能を搭載していました。その後デジタルカメラ黎明期から研究を進め、近年はステッピングモーターからVCM(ボイスコイルモーター)への転換で回転ブレ対応を果たすなど、技術的ブレークスルーを起こしています。

ペンタックス (Pentax)

一眼レフ時代からボディ内手ブレ補正「SR (Shake Reduction)」を採用してきたメーカーです。2006年のK100DでCCDシフト式補正を搭載し、以降全てのペンタックス一眼ボディにSR機構を内蔵しています。効果はおおむね3~4段でしたが、近年のK-1 Mark IIやK-3 Mark IIIでは5軸5段程度に向上。ペンタックスの特徴は天体撮影向けの「アストロトレーサー」を組み込んだ点で、GPSと連動してセンサーを動かし星の動きを追尾できるユニークな使い方をしています。ミラーレス市場では存在感が薄れていますが、手ブレ補正自体の技術は堅実に進化させています。

富士フイルム (Fujifilm)

Xシリーズでは当初レンズ内補正(OIS)のみでしたが、2018年のX-H1で初めてボディ内補正を搭載。以降はX-T4やX-H2S/H2、X-T5など中上位機にIBISを積極的に導入し、最新モデルでは最大7.0段程度の補正効果を実現しています。多くの単焦点XFレンズが非手ブレ補正のため、ボディ内補正の恩恵は大きいです。実際X-T4のユーザーレビューでは「手持ち1秒露光はさすがに難しいが、1/2秒なら安定して止まる」との声もあり、IBISなし時代に比べて撮影自由度が大きく広がっています。富士フイルムのOIS付きレンズとIBISボディの組み合わせも効果は高く、例えば望遠ズームXF70-300mm+X-H2Sでは超望遠域でも手持ち撮影がかなり楽になります。

以上、主要メーカーの手ブレ補正事情を見てきました。それぞれ略称や技術の呼び方は違いますが、基本的な目的は「より遅いシャッターでも手持ちでブレずに撮る」ことに集約されます。各社とも他社を上回る補正効果や安定性をアピールしており、例えば「◯段分の補正効果」という表現で競っています。この「◯段」とは、手ブレ補正無しで限界となるシャッタースピードよりどれだけ遅い速度まで稼げるかを表す指標で、1段=シャッター速度2倍(1/2倍)に相当します。例えば「5段分」の補正とは、1/30秒が手ブレ限界だった状況で2^5=32倍遅い約1秒までブレを抑えられる、という意味になります。各社CIPA(カメラ映像機器工業会)の標準規格に沿って測定した値を公開していますが、実際に何秒まで手持ち可能かは個人差もあるため、あくまで目安と考えましょう。

手ぶれ補正の進化の歴史と今後の展望

- 1988年 ビデオカメラでパナソニックがジャイロ式を実用化

- 1995年 キヤノン EF75‑300 IS ― 交換レンズ界のゲームチェンジャー

- 2003年 ミノルタ DiMAGE A1 ― 世界初のセンサーシフト式

- 2012年 オリンパス OM‑D E‑M5 ― 5軸補正を初搭載

- 2020‑25年 各社ハイブリッド化・AI制御へ 「手持ち4秒」時代到来

手ブレ補正技術の歴史を振り返ると、意外にもその発明自体は古くまで遡ります。最初期の実用化例は1980年代のビデオカメラで、前述の通りパナソニックが1988年に世界初の手ブレ補正搭載カメラ(肩載せビデオ「PV-460」)を発売しています。写真用カメラでは、1990年代前半から各社が研究開発を進め、キヤノンが1995年にEF75-300mm F4-5.6 IS USMで世界初の手ブレ補正交換レンズを商品化しました。ニコンも遅れて2000年にVRレンズ第1号を投入し、以降「手ブレ補正=高級レンズの付加価値」として広まっていきます。

一方、ボディ内手ブレ補正が実用化されたのは2000年代に入ってからです。2003年9月、ミノルタDiMAGE A1というデジタルカメラが世界で初めてセンサーシフト式の手ブレ補正を搭載しました。続いてコニカミノルタはα-7 DIGITAL(2004年)でレンズ交換式一眼レフにもボディ内補正を導入し、これは現在のソニーαシリーズやペンタックスに引き継がれています。2006年にはソニー初号機α100やペンタックスK100Dが登場、そしてオリンパスも一眼レフE-510(2007年)で参入。これら初期のボディ内補正一眼レフ機はファインダーで効果確認できない等のハンデはありましたが、どんなレンズでも補正が利くメリットから支持を得ました。

転機はミラーレスカメラの普及です。2008年にパナソニックG1が登場(レンズ内補正)し、翌2009年にオリンパスPEN E-P1(ボディ内補正)が登場。以降ミラーレス陣営ではボディ内補正の有無が一つの差別化要因となり、2010年代半ばには両者協調制御のハイブリッド補正が実用化されます。オリンパスOM-D E-M1(2013年)やソニーα7II(2014年)でボディ+レンズ協調が可能となり、パナソニックもGX8(2015年)でDual I.S.を開始。5軸補正の登場(オリンパスOM-D E-M5で2012年初実装)も大きな進化でした。こうした技術革新により現在では「ボディ内+レンズ内+電子式」を組み合わせて、写真だけでなく動画撮影でも抜群の安定性を得られるようになりました。

今後の展望としては、更なる補正精度向上はもちろん、AI(人工知能)技術の活用がトレンドです。最新のシステムでは手ブレの発生をAIが予測し、より自然で滑らかな補正動作を行うといった試みも始まっています。具体的には、過去の揺れパターンから次の瞬間のブレを予測しモーター制御に反映させることで、補正の遅れや過剰振動を抑える技術です。また、カメラ内蔵の加速度センサーやジャイロのデータを記録しておき、後処理で映像を完璧に安定化させる「ポストプロダクション補正」も期待されています(既にGoProなどアクションカムでは実装済み)。将来的には光学式・機械式とデジタル処理の垣根がなくなり、撮影後に好きなだけブレを補正できる時代が来るかもしれません。

さらに、新センサー技術も手ブレ補正と関係してきます。例えば「グローバルシャッターCMOS」が実用化されれば、現在問題となるローリングシャッター歪み(動画撮影時のブレに起因するゆがみ)も低減できますし、シャッター方式の自由度が増すことで補正アルゴリズムにも余裕が生まれるでしょう。また将来的なレンズ光学系の進化(液体レンズや屈折率可変光学素子など)は、手ブレ補正をレンズ全体で電子的に行うような可能性も秘めています。例えば特殊な液体プリズムでブレに合わせて光路を動的補正する研究もかつてありました。

総じて言えるのは、手ブレ補正はここ30年ほどで飛躍的な進歩を遂げてきましたが、その進化は今も止まっていないということです。高感度センサーや高速連写とのシナジーで「暗所でも三脚いらず」「超望遠でも手持ちOK」が当たり前になりつつある現在、今後はクリエイティブな表現の自由度をさらに広げる方向で発展していくでしょう。

手ぶれ補正の活用シーン別アドバイス

手ブレ補正が威力を発揮する場面は多岐にわたります。ここではシーン別に手ブレ補正の効果と、活用時のコツを紹介します。

シーン | 推奨セットアップ | 補正ワンポイント |

|---|---|---|

夜景 | IBIS+OIS/ISO 400‑800/1 s前後 | 手ブレより被写体ブレに注意 |

望遠(野鳥) | レンズOIS必須/協調ON/1/焦点距離×2秒目安 | SPORTモードで追従 |

Vlog | IBIS+電子アクティブ/24‑60 fps | 歩き撮りなら電子強め |

マクロ | 5軸IBIS/絞りF8前後 | シフトブレ補正をON |

流し撮り | 流し撮りモード/1/30‑1/60 s | パン方向のみ補正 |

🌆 夜景・暗所撮影

日没後の風景やイルミネーションなど、光量が少ないシーンではシャッタースピードを遅くせざるを得ません。従来、夜景を手持ちで撮るのは非常に難しく三脚が必須でした。しかし強力な手ブレ補正のおかげで夕暮れ時や夜景でも手持ち撮影が可能な領域が大きく広がりました。例えば補正4段分なら、手ブレなしでは1/60秒が限界だったところを1/4秒まで延ばせます。これに高感度性能の向上も組み合わせれば、手持ちで夜景撮影も夢ではありません。三脚禁止の場所や持ち歩けない状況でも撮影チャンスを逃さずに済むでしょう。ただしブレ補正が効くとはいえ高ISOノイズとのトレードオフもあるので、画質を求める場合は無理せず三脚を使うのが確実です。また手ブレ補正のおかげでISO感度を上げずに済む=画質向上につながるという利点もあります。夜景撮影時は、まず補正をONにして低めのISOでどこまでスローシャッターいけるか試すと良いでしょう。

📸 望遠・超望遠撮影

野鳥や飛行機、スポーツなど望遠レンズを使うシーンでは、カメラのわずかな揺れが画面上で大きく動くため手ブレが特に起きやすいです。日中でも望遠だと1/500秒程度は欲しくなりますが、光が足りないとすぐ1/100や1/50に落ちてしまいブレ量産…ということも。しかし手ブレ補正は望遠撮影の強い味方です。300mmを超える超望遠でも、補正機能が有効に働けば1段や2段どころか3~4段分くらいシャッターを遅くしても使える写真が得られる場合があります。実際、600mm相当で1/160秒(本来は1/600秒以上欲しい場面)でも補正のおかげで問題なく撮影できた、といったユーザー報告も多数あります。特に一眼レフではレンズ内補正によりファインダー像が安定するメリットも大きく、被写体を視界から見失いにくくなります。超望遠撮影では手ブレ補正ON+高速シャッターの併用が基本ですが、補正があることで被写体捕捉から構図決定まで格段に楽になるでしょう。

🎥 動画撮影・Vlog

映像の世界でも手ブレ補正は不可欠です。特に歩き撮りやハンドヘルドの動画では、補正なしだと揺れが激しく視聴困難ですが、最新のカメラはボディ内補正+電子式補正の併用でかなり滑らかな映像を記録できます。ソニーのアクティブモードやパナソニックのDual I.S.搭載機(GH5/GH6等)は、ジンバル無しでも簡易スタビライザー並みに安定した動画が撮れると好評です。もちろんプロ用途では専用スタビライザーを使う場面もありますが、手ブレ補正があることで機動力が上がり、小規模なVlog撮影などでは大活躍します。また動画では「ブレを完全になくす」より「自然な揺れに抑える」ことも大事です。過度に補正が効きすぎると不自然なフレーム飛びになることもあるため、カメラの動画手ブレ補正モード(標準/強など)をシーンに合わせて使い分けましょう。例えば歩行シーンでは強力補正、静止構図では標準補正、三脚固定では補正OFFなどが目安です。

🚶 スナップ撮影

街歩きや旅行先でのスナップ写真でも手ブレ補正は心強い味方です。日中の屋外なら高速シャッターで事足りますが、室内に入ったり夕方になったりすると一気にシャッター速度が落ちます。そうした明暗差のある環境を移動しながら撮るスナップでは、手ブレ補正があるだけで撮影の自由度が段違いです。「ここはブレるかも…」とシャッターチャンスを諦める必要が減り、思いついた被写体をとっさに撮れる安心感があります。例えば古い街並みの路地でふと1/10秒になってしまった場面も、補正5段なら1/10秒→1/300秒相当のブレまでカバーできる計算です。もちろん被写体ブレは別問題なので動く人は止められませんが、止まっている景色やオブジェなら多少暗くてもブレなく記録できるでしょう。スナップではむしろ多少のブレを表現に活かすこともありますが、補正が効いている上でシャッター速度をコントロールすれば意図的なブレと不要なブレを選択できるようになります。

🔭 マクロ・クローズアップ撮影

お花や小物、料理など被写体にぐっと近寄るマクロ撮影では、カメラの微少な動きがすぐピントずれ・ブレに繋がる厄介さがあります。特に手持ちのマクロでは息遣いや指の震えだけでも被写体がファインダーから消えるほどで、ブレとの戦いです。この分野でも5軸手ブレ補正は強い味方で、シフトブレ補正が効くことで接写時の前後・上下ズレもある程度補えます。近年の100mm前後のマクロレンズ(例:キヤノンEF100mm LマクロISやニコンZ MC105mm VR)はハイブリッドISで角度ブレ+シフトブレの両対応としており、かなり手持ち撮影が楽になりました。とはいえマクロ領域ではブレ補正にも限界があるため、できれば三脚や一脚を併用しつつ補正ONでダブル対策するとよいでしょう。またストロボを使ってシャッター速度を実質速める方法も有効です。手ブレ補正が被写体までの至近距離でどこまで効くかは機種により差があるので、花マクロなどをよく撮る方は評判をチェックしてみてください。

🏃 流し撮り・動感表現

意図的にシャッターを遅くして被写体の動きをブレさせる流し撮りでは、一見手ブレ補正は邪魔に思えます。しかし最近のレンズやボディには「流し撮りモード」が搭載されており、パン方向のブレは残して他軸のみ補正するという使い方が可能です。例えばニコンやキヤノンのレンズにはモード2(縦ブレのみ補正)設定があり、ソニーやパナソニックはカメラが自動検知して流し撮り用制御に切り替わります。これを使うと、背景の流れはそのままに被写体ブレを軽減でき、成功率の高い流し撮りが楽しめます。鉄道写真やモータースポーツ撮影者にとっても嬉しい機能でしょう。ポイントは流す方向を正確に一定に保つことと、補正モードを間違えないことです(モード設定対応の場合は必ず流し撮り用に切替える)。このように手ブレ補正は表現写真にも活かせるので、「ブレさせたくない」場面以外でも賢く利用しましょう。

以上が主なシーン別の活用法です。手ブレ補正によって「今まで考えられなかったシーンでも写真にできる」ようになったという指摘もあり、ぜひ積極的に活用して撮影領域を広げてみてください。

実際の使用者の声・レビュー紹介

では、実際に手ブレ補正を使っているユーザーの声やレビューから、その効果や使い勝手を見てみましょう。具体的な機種とともにいくつかピックアップします。

OM SYSTEM OM-1(2022年発売)

マイクロフォーサーズ最高峰の手ブレ補正性能を誇るカメラです。メーカーはボディ+対応レンズで7.5段補正と公表しており、「換算80mmで手持ち4秒でもブレない」とアピールしています。実際ユーザーからも「OM-1なら夜景で1秒や2秒の手持ち撮影が平気でできる」「三脚置けない場所で助かった」といった声が上がっています。ブロガーレビューでは「10秒間の手持ち撮影成功」なんて極限チャレンジ報告もあり、その安定性は折り紙付きです。

Nikon Zf(2023年発売)

クラシカルなデザインで人気のフルサイズミラーレスですが、中身はZ6II相当の最新手ブレ補正を搭載。あるユーザーは「1秒から1.6秒くらいまでの手持ち撮影でもほとんどブレない。Zfの手ブレ補正は相当効く」とブログに綴っています。手ブレ補正非搭載だったフィルムカメラ世代の往年レンズも活かせる点もあり、「オールドレンズをZfに付けてスローシャッターで遊ぶのが楽しい」といった評価も見られます。デザインだけでなく中身も最新という好例です。

FUJIFILM X-T4(2020年発売)

富士初のIBIS搭載X-Tシリーズで、発売当初からその効果は話題になりました。カメラ専門店のテストでは「手持ち1秒はさすがに無理だったが、1/2秒ならしっかり止まることを確認」と報告されています。1/2秒でブレないということは1/4秒や1/8秒ではほぼ安心という意味で、X-T4ユーザーからも「夕暮れスナップで1/4秒が切れるようになって感動」「XF単焦点(補正なし)でも手ブレ気にせず撮れる」と高評価を得ました。一方、「動画ではIBISの効きが少しカクつくことがある」という指摘もあり、静止画と動画で挙動が違う点に言及する声もあります。富士機の場合、電子式のブーストISなど設定もあるため、使用者はシーンに応じて細かく調整しているようです。

Canon EOS R5(2020年発売) + RF24-105mm F4 IS

EOS初のIBIS搭載機として登場したR5ですが、その「最大8.0段」の補正効果は大きな驚きを持って迎えられました。実際にR5を使用するプロカメラマンからは「8段はスペック上だが、望遠端105mmで1秒でも歩留まり良好だった」「手ブレ補正のおかげでISO感度を2段分落とせて画質が向上した」といったコメントがあります。特にスタジオ撮影でもストロボ光量を抑えるためにIBISを活用する例や、風景撮影で三脚禁止エリア(寺社仏閣など)で助かるという声も。R5は高画素機(約4500万画素)ゆえ、本来ならブレにシビアですが補正のおかげで手持ちでも解像力を発揮できる、と評価されています。

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS + Sony α7 IV

超望遠域の手ブレ補正効果を示す例として、シグマの手ブレ補正(OS)内蔵レンズをソニーのIBISボディに付けた組み合わせです。ユーザーの一人は「600mmで1/125秒でも歩留まり7割くらい」「従来(補正無し200mm時代)の1/30秒感覚」と表現しており、協調補正の恩恵で超望遠手持ちが現実的になったことに感激しています。飛行機の離陸シーンを手持ちで流し撮りした映像も公開され、滑らかに背景が流れる一方機体はクッキリ写っている様子が確認できます。超望遠では従来一脚や三脚が必須でしたが、「もう三脚を担いで歩かなくていい」と語る野鳥写真家も出てきています。

このように実写レビューを見ても、手ブレ補正の効果は確実かつ撮影スタイルを変えるほど大きなものだと分かります。ただし全員がメーカー公称通りの効果を得られるとは限らず、「自分の腕では4段分くらいが限界」「深呼吸して複数枚撮って良いのを選ぶ」といった現実的なコメントもあります。要は手ブレ補正は完璧ではないので、過信せず丁寧に撮る姿勢も必要ということです。

手ぶれ補正の有無で写真にどう差が出る?(比較解説)

手ブレ補正があるかないかで、最終的な写真の仕上がりにはどのような差が生まれるのでしょうか。ここでは言葉でその違いをイメージできるよう説明します。

まず一番わかりやすいのは「ブレ量」の違いです。同じシーン・同じ設定で撮影した場合、手ブレ補正無しだとシャッタースピードの限界を下回れば写真全体がぶれてぼんやりした写りになります。例えば夜景で1/10秒、焦点距離50mmの撮影では、補正無しだとビルの輪郭が二重になったり光が線状に伸びたりするでしょう。これが補正ありだと、建物の窓枠もくっきりと描写され、光源も点像に近いシャープさで写ります。手ブレ補正の効果は写真を「しっかり止める」ことで、結果として細部の解像感が全く違ってきます。

また成功率にも大きな差が出ます。補正無しでは3枚に2枚はブレて失敗していたような場面でも、補正ありならほぼ全てブレなく撮れる、といったケースが多々あります。特に高画素カメラではブレの影響が顕著なので、補正の有無で画面拡大したときのディテールに歴然とした差が出るでしょう。ブレ補正が効いていれば、写真をパソコンで等倍表示した際に「ピントが合っているかのようなキリッとした像」が得られます。逆に補正無しでブレていると、せっかくピント位置は合っていたのに全体がボヤけて台無し…という悲劇になりかねません。

さらに、表現の幅にも差が生まれます。例えば手ブレ補正が無ければ避けていた1/8秒や1/4秒といったスローシャッターに挑戦できるようになるため、水の流れをスムーズに表現したり、夜の街で車のライトを光跡にしたためるといった創作も手軽にできます。ブレ補正が無いときは安全策で高速シャッターばかり選んでいた人も、補正があれば意図的にシャッターを遅くする遊びも可能になります。

一方で、手ブレ補正があることで失われるものは基本的にありません。強いて言えば、「失敗写真」が減るぶん、後から見返したときに「あのブレも味があって良かったかも」と思うような“偶然の産物”が得にくくなるくらいでしょうか。しかし、表現としてブレを活かしたいなら補正をOFFにすればいいだけの話ですので、やはり手ブレ補正はあるに越したことはないのです。

まとめると、手ブレ補正ありの写真は「狙った瞬間をブレなく止めた写真」になり、補正なしの写真は「手の揺れが乗って不本意にボケた写真」になる可能性が高まる、ということです。特に大伸ばしプリントしたり4Kモニターで鑑賞したりすると、その差は歴然です。ぜひ皆さんも意識的に比較してみて、手ブレ補正の恩恵を実感してみてください。

撮影テクニック:補正に頼りすぎず自分でもブレを防ぐコツ

手ブレ補正は大変ありがたい機能ですが、「魔法の盾」ではありません。完全にブレをゼロにできるわけではない以上、撮影者側の努力も大切です。ここでは手ブレ補正に任せきりにしない撮影テクニックをいくつか紹介します。

しっかりしたカメラホールド

基本中の基本ですが、カメラの構え方でブレは大きく変わります。脇をしっかり締めて、カメラを両手で安定させること。左手はレンズ下から支え、右手はグリップを深く握り込む。顔にファインダーを押し当てる姿勢も有効です。スタンスは足を肩幅に開き、体の重心を安定させます。こうした正しいフォームで撮るだけで、手ブレ補正無しの状態でも1~2段分くらいはブレ耐性が向上します。

シャッターボタンの押し方

意外と重要なのがシャッターの切り方です。強くガシャンと押し込むとその瞬間にカメラが動いて回転ブレが発生しやすくなります。理想はゆっくり半押しでピントを合わせ、呼吸を整え、そっと指先に力を入れて切ること。まさに狙撃手のように、吐く息とともにカシャッと切ると安定します。高速連写が可能な場合は、連写の2枚目以降の方がブレが少ないとも言われます。最初のシャッターで力が抜けて2コマ目が安定するためで、連写中の一枚を使うのも手です。

ストラップや周囲の支えを利用

ネックストラップを首にかけ、ピンと張るようにカメラを前に押し出すと三点支持のようになりブレ軽減になります。また壁や柱に体や肘を預けて固定するのも有効です。地面に座り込んで膝の上に肘を置く姿勢も古典的手法ですが効果絶大です。とにかく即席で三脚的な支えを探すクセをつけましょう。それだけで手ブレ補正効果を底上げできます。

タイマーやリモートの活用

三脚使用時には手ブレ補正をOFFにする(後述)とともに、シャッターは自分で押さずリモートレリーズやセルフタイマーを使うのが鉄則です。手で押すとその振動が伝わりブレるためです。最近のカメラはスマホ連携でリモコン代わりにもなるので積極的に活用しましょう。また手持ちでも、1秒以上の低速シャッターに挑戦するならセルフタイマー2秒を使い、押す動作の揺れを排除するというテクニックもあります。

状況判断と設定調整

手ブレ補正任せでシャッター速度を極端に遅くしすぎないことも肝心です。補正効果はCIPA規格で測定された標準条件下のもの。例えばこちらが走っている車内で撮るような振動の大きい状況では効果半減でしょうし、高解像度機では1ピクセルのブレもシビアです。被写体の動きも考慮し、「このシーンなら自分は安全に何秒まで落とせるか?」を経験から判断してください。被写体ブレが懸念されるなら迷わずシャッター速度を上げる、夜景でも風で被写体が揺れていればできるだけ速くする、といった塩梅です。手ブレ補正は便利ですが、最終的な写真の出来を左右するのは設定判断だという意識を持ちましょう。

以上のような撮影者側の工夫で、仮に手ブレ補正がないカメラ・レンズでもある程度はブレを防げますし、補正機構があればさらに盤石というわけです。「手ブレ補正があるから」と気を抜かず、自らもブレを抑える努力をすることで、より完璧に近いシャープな写真を得ることができます。

手ぶれ補正に関するQ&A・よくある質問

最後に、手ブレ補正について検討中の人によくある疑問や、知っておくと役立つ豆知識をQ&A形式でまとめます。

Q1: 手ブレ補正付きのカメラやレンズは絶対に買うべき?

A1: 用途によりますが、基本的には「YES」です。特に初心者や汎用的に使いたい場合、手ブレ補正があることで撮影の失敗は確実に減ります。ただ、例えば常に三脚撮影する風景写真家や、スタジオでストロボ高速シャッターを使うような場合は必須ではないかもしれません。スポーツ撮影で常に1/1000秒以上を切るなら補正の恩恵は少ないでしょう。しかし日常的な撮影ではシチュエーションを選べないことも多いので、やはり搭載されているに越したことはありません。ミラーレス一眼を新規購入するなら、ボディ内補正搭載機を選んでおけばまず間違いないでしょう。レンズについても、特に望遠系は補正付きモデルをおすすめします。

Q2: 三脚使用時は手ブレ補正をOFFにすべきって本当?

A2: 基本的に「はい」です。多くのメーカーは三脚撮影時の補正OFFを推奨しています。三脚でしっかり固定されブレがない状態だと、手ブレ補正ユニットが不要な補正動作をして逆に微振動を起こす可能性があります(これを誤作動と呼びます)。ただし、最近の機種では三脚検知機能があり、自動で補正を停止するものもあります。ニコンZシリーズなどは三脚を固定すればVRを入れたままでも問題ないとされています。一脚使用や三脚未固定状態(パン棒に手を添えて動かす等)の場合は微振動があるため補正ONが有効です。要は「カメラが完全固定か否か」で判断しましょう。完全固定ならOFF、不安定ならONです。

Q3: 「◯段分の補正」と言っても実力は人によって違いますか?

A3: その通りです。CIPA規格の数値は統一条件での試験結果ですが、実際の手持ち撮影で何秒までブレないかは個々人の体幹やシャッターの切り方にも左右されます。ある人は8段と書かれていても6段程度しか効果を感じないかもしれませんし、逆に安定した手の持ち主ならスペック以上に粘れるかもしれません。ですので過信は禁物です。長秒露光に挑むときは連写して良いコマを選ぶ、ブレていないか再生拡大して確認する、といった慎重さも必要です。それでも、仮に思ったより効かなくても無いよりは確実に助けになるので、性能表示は参考程度に受け取りましょう。

Q4: 古いレンズでもボディ内手ブレ補正は効きますか?

A4: はい、効きます。ボディ内補正はレンズに依存しないので、オールドレンズだろうとマウントアダプター経由だろうと物理的には問題なく効果があります。ただしカメラにレンズの焦点距離情報が伝わらない場合、自分で焦点距離を設定してやる必要があります。多くのIBIS搭載機ではメニューから手動入力でき、これを正しく設定すれば古いレンズでも快適に手ブレ補正が働きます。例えばソニーαにMFレンズを付ける場合、Exifに表示される焦点距離をセットすればOKです。なお絞り値やピント距離によってブレやすさは変わるので万能ではありませんが、昔のレンズが最新ボディで甦るのは醍醐味ですね。

Q5: 手ブレ補正をONにすると画質や描写に悪影響はありますか?

A5: 通常は気にしなくて大丈夫です。確かに補正レンズが動くと光軸がずれ、理論上は画質が低下する可能性があります。しかし現代のレンズは補正動作を織り込んで設計されており、補正ONでもOFFでも見分けがつかないレベルに補正されています。一部、高性能単焦点であえて補正非搭載とする例はありますが、それは極限の光学性能を追求した場合であり、一般には補正機構の利便性の方がメリットが大きいです。ボディ内補正についても、センサーが微少に動くことで像面湾曲が変わる等の指摘も過去にありましたが、実用上ほぼ無視できるでしょう。むしろブレて解像度が低下する方が遥かに画質に悪影響なので、画質面でも手ブレ補正は積極的に使うべきです。

Q6: 望遠レンズはレンズ内補正とボディ内補正のどちらが有利ですか?

A6: ベストは両方使うことです。一般に超望遠ではレンズ内補正(光学系シフト)の方が角度ブレ補正に適していると言われます。光学的に大きく補正できるからです。一方ボディ内補正ではロール軸も含め5軸対応できるので、望遠でも残るシフトブレや回転ブレをカバーできます。そこで各社とも望遠はレンズ+ボディの協調が理想という結論に至っています。実際ニコンZやパナソニックSシリーズなどは、望遠レンズには光学補正を載せつつ本体IBISと協調動作させています。ですから望遠好きの方は、ボディ内補正機+補正付き望遠レンズの組み合わせがベターです。なお一眼レフ時代のキヤノン・ニコンはボディ内補正が無かったため、長年培ったレンズ内補正のノウハウがあり、最新の大口径望遠レンズでは補正効果5~6段を単体で実現しています。ミラーレス移行後はさらにIBISが加わったので、今後の超望遠撮影はますます手持ち派が増えるかもしれません。

Q7: 手ブレ補正は動画と静止画で違いがありますか?

A7: 優先事項が異なります。静止画では1瞬のブレ量をいかにゼロに近づけるか(精度重視)が重要です。一方動画では連続した揺れをどれだけ滑らかに抑えるか(自然さ重視)がポイントになります。そのため、カメラ側も動画時はアルゴリズムを変えたり、電子補正を併用したりします。例えばソニーのアクティブモードは電子補正込みで映像の安定を優先する設定です。また静止画用の手ブレ補正は高速に細かなブレを打ち消そうとしますが、動画ではそれをやりすぎるとカクつくので、あえてある程度の揺れを残す調整をします。ユーザー側も、動画撮影時はパンやティルトの動きをスムーズにするために補正を弱めに設定する、といった工夫をしています。要は静止画=止める、動画=滑らかにするという違いを頭に入れ、カメラの手ブレ補正モードやジンバル使用などを使い分けると良いでしょう。

まとめ

以上、手ブレ補正に関する総合ガイドをお届けしました。「ブレを制する者は写真を制す」という格言(?)があるか分かりませんが、少なくとも現代の写真表現において手ブレ補正技術は欠かせない要素です。適切に使いこなせば、今まで三脚が必要だったシーンや失敗していた写真もものにでき、撮影の自由度が飛躍的にアップします。一方で頼りきりにせず、自身のスキル向上も忘れずに。最後に、手ブレ補正をうまく活用してあなたの写真ライフがより快適で豊かなものになることを願っています!

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)