もう迷わない!線とグリッドで撮るカメラ写真の決定版レシピ

道を歩いていて「ここ、なんか撮りたくなる!」と感じたことはありませんか?実はその正体、ほとんどが “線”。まっすぐ伸びる道路、ビルを貫く影、フェンスの繰り返し─これらが目を写真へといざなう“リーディングライン”です。本記事では、その線をカメラのグリッドで自在に操り、誰でも驚くほどドラマチックな写真を撮れる方法を伝授します。初心者でもOK、上級者でも再発見あり。さぁ、構図の旅に出ましょう!

この記事のサマリー

リーディングラインの威力──道路や川などの「線」が視線を誘導し、写真に物語を宿す。

グリッド構図の王道と応用──三分割・黄金比・フィボナッチ螺旋をシーン別に使い分ける。

デバイス設定の裏ワザ──スマホも一眼もグリッド+電子水準器で傾きゼロを実現。

ジャンル別プロ技──建築・風景・ポートレート・ストリートで“線”を最大化する撮り方を徹底解説。

機材&練習法──超広角レンズからチルトシフトまで、上達の近道とSNSでバズる構図まで一気にマスター。

写真における「線」の役割とは?

写真の構図で 「線」 は、見た人の視線を誘導し、写真に奥行きや印象を与える重要な要素です。被写体へ自然と目を向けさせたい場合、フレーム内に存在する直線や曲線を利用すると効果的です。例えば、道路や階段、川、フェンスなどはリーディングライン(導線)として機能し、視線を被写体へと導いてくれます。水平ライン・縦ライン・斜めライン・曲線ラインなど種類も様々ですが、どの線も使い方次第で写真の印象を大きく左右します。

写真を変える4種類の「線」

種類 | 効果 | 代表シーン | コツ |

|---|---|---|---|

水平線 | 安定・落ち着き | 海、広い草原 | グリッドで水平を死守 |

垂直線 | 力強さ・高さ | ビル、木立 | ズレは即アウト。水準器をON |

斜め線 | 動き・奥行き | 道路、橋 | 手前に太く、奥に細く |

曲線 | 優雅さ・リズム | 川、S字の道 | 線の流れに合わせて構図を引く |

水平線は安定感を与え、特に風景写真では地平線や水平線をまっすぐ配置することで落ち着いた印象になります。カメラのグリッドライン(後述)を使って水平をきっちり合わせれば、建物の壁や地平線などのラインを安定させることができます。

一方、垂直線は高さや力強さを表現し、建築写真では建物の垂直をまっすぐ捉えることで凛とした雰囲気を出せます。

斜めの線(対角線)は写真に動きやリズムをもたらし、構図に取り入れると躍動感や奥行きを演出できます。例えば広角レンズで道路を斜めに入れれば、遠近感が強調され視線がグッと奥へ導かれます。

曲線(S字カーブなど)は柔らかさや優雅さを表現し、風景やポートレートで使うと写真に流れを生み出します。

💡 ワンポイント

- 主題が弱いときほど線を探せ。導線が主役を引き立ててくれる。

- 線に沿って人を配置すれば「ストーリー」が勝手に生まれる。

📚 豆知識: 写真を撮る際は、まず主題にしたい被写体を決め、それをどう際立たせるか考えることが重要です。その上でリーディングラインとなる線を探し、被写体へ視線を誘導しましょう。どんなシーンでも、道路の白線や光と影の境界、柵や橋梁など何かしらの線を見つけるだけで、構図のインパクトが格段に上がります。何気ない風景でも線を意識すると、写真全体が引き締まりストーリー性が生まれます。

構図を決める「グリッド構図」の種類と活用法

写真の構図づくりには、カメラや編集ソフトで表示できるグリッド線(補助線)を活用すると便利です。グリッド線上の配置にはいくつかの定番ルールがあり、適用することでバランスのよい写真に仕上がります。ここでは代表的なグリッド構図(構図ガイド)を紹介します。それぞれの特徴を理解し、シーンに応じて使い分けましょう。

グリッド構図“5大ルール”早見表

グリッド | 難易度 | 使えるシーン | 仕上がりイメージ |

|---|---|---|---|

三分割 | ★ | ほぼ全部 | 安定・自然 |

黄金比 | ★★ | 風景、静物 | 調和・芸術的 |

フィボナッチ螺旋 | ★★★ | 自然の曲線 | ダイナミック |

シンメトリー | ★ | 建築、水辺 | 非日常・迫力 |

対角線 | ★★ | ストリート、スポーツ | スピード感 |

💡 覚え方

- 困ったら三分割。水平線は上か下の線。

- 芸術味を足したいなら黄金比。

- 映画のように見せたい日の丸構図も時々投入。

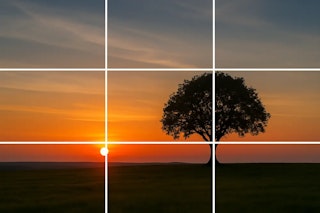

三分割法(ルール・オブ・サード)

最も基本的な構図テクニックです。画像を縦横それぞれ3等分する2本の線で九つのエリアに分け、主題となる被写体を線の交点(画面の三分割グリッドの交点)に配置します。こうすることで余白とのバランスが良くなり、安定感のある自然な仕上がりになります。たとえば風景写真では、地平線をグリッドの横線に重ねると安定し、被写体を中央から少しずらして配置することで生まれる余白が写真に広がりと物語性を与えてくれます。三分割構図は初心者でもすぐ実践でき、どんな写真にも応用しやすい万能な構図です。まず迷ったら三分割法を試してみるとよいでしょう。

黄金比・黄金分割構図

グリッド構図をさらに発展させた手法が黄金比の構図です。縦横の比率を1:1.618(黄金比)にしたガイドライン上に被写体を配置すると、全体のバランスが取れて安定した印象になります。古来より人が美しいと感じる比率であり、写真でも調和のとれた構図になると言われます。黄金比グリッドは三分割(1:2:1の比率)よりやや中心寄り(約1:1.618:1)に線が配置され、被写体位置も三分割より少し中央寄りになります。カメラで直接黄金比のガイドを表示できる機種は少ないですが、撮影時に「三分割より気持ち中心寄り」を意識すると近い構図になります。また、画像編集ソフト(Adobe Lightroomなど)のトリミング時に黄金比グリッドを表示させ、あとから構図を微調整する方法も有効です。

フィボナッチ螺旋(ゴールデンスパイラル)

黄金比に関連する構図ガイドとしてフィボナッチ螺旋があります。これは黄金長方形内にフィボナッチ数列の比率で正方形を配置し続けることで描かれる渦巻き状のガイドラインです。写真内の曲線や被写体配置をこの螺旋に沿わせることで、非常に調和の取れた美しさと視線誘導効果をもたらすことができます。自然界(貝殻や台風の目など)にも見られるパターンで、人間にとって心地よいバランスと言われています。実際の撮影時に螺旋を完全に当てはめるのは難しいですが、構図の一例として頭に入れておくと良いでしょう。フィボナッチ螺旋構図は特に自然の形を撮影する際に効果的で、主題に自然な美しさと調和を与えてくれます。

対称グリッド・シンメトリー構図

シンメトリー構図は左右または上下対称に被写体を配置する構図で、幾何学的な美しさや安定感を生みます。建物や景色が水面に映るリフレクション、一直線に並んだ並木道、シンメトリックな建築内部など、左右対称のシーンでは大胆に中央に被写体を置く日の丸構図も有効です。ポイントはわずかなズレでも崩れが目立つので、カメラのグリッド線を活用して正確に真ん中に捉えること。対称性が保たれた写真は見る人に心地よさを与え、非常に整然とした印象になります。例えば有名な建築物の真ん中に立って入口を真正面から撮るときなど、シンメトリー構図はSNS映えもする強力な手法です。

グラフィック構図(ライン・パターン構図)

写真そのものをグラフィカルな作品のように見せる構図テクニックもあります。これは被写体そのものよりも、画面内の線や形のパターンを主役にするような構図です。例えば無数の電線が走る街の上空を切り取ったり、ビルの窓枠が繰り返す幾何学模様を面白く捉えたりするケースです。

遠近感をあえて排除し、二次元的な模様として線を配置することで、写真がグラフィックデザインのような印象になります。超広角で見上げたビル群の収束する線、交差点の横断歩道の白線パターン、人影のない階段のステップの連なりなど、線そのものの美しさやリズムを強調するとアート性が高まります。「線そのものを被写体にする」という発想で構図を組むと、観る人をハッとさせる現代的な作品になるでしょう。

以上のような構図ガイドはあくまで「基本ルール」ですが、組み合わせたりあえて外したりすることで様々な表現が可能です。例えば三分割法に放射状のリーディングラインを組み合わせたり、意図的に中央に配置して強調したりと、状況に応じて柔軟に応用してください。

グリッド線表示を使ったカメラ設定方法 – 構図作りの強い味方

構図の精度を高めるには、カメラやスマートフォンのグリッド表示機能を活用しましょう。ほとんどのデジタルカメラやスマホには、撮影画面に縦横の補助線(格子線)を表示できるグリッド機能が備わっています。グリッド線をONにすると、画面が縦横に分割されるので、水平・垂直を確認したり三分割構図を常に意識したりしながら撮影できます。ここでは主要な機器での設定方法を紹介します。

スマホも一眼も!グリッド設定の即効チュートリアル

- iPhone:設定 → カメラ → 【グリッド】をON。これだけ。

- Android:カメラアプリ設定 → 構図ガイド or グリッド表示 → 3×3 を選択。

- キヤノンEOS:メニュー → 撮影機能 → グリッド表示 → 9分割 or 24分割。

- ソニーα:撮影画面表示 → グリッドライン → 3分割 / 方眼 / 対角+方眼。

- ニコンZ:カスタム表示 → ガイドライン → 3×3 か 4×4。

💡 Tips: 電子水準器(水平器)も必ずON!傾いた写真は即信頼を失うぞ。

スマートフォン(iPhone/Android)の場合

iPhoneでは標準カメラアプリの設定から簡単にグリッドを表示できます。「設定」アプリで「カメラ」を開き、「グリッド」をオンにするだけで、撮影画面に縦横2本ずつの線(3×3のグリッド線)が表示されます。カメラを起動すると、図のように画面上に線が出現し、被写体を交点に合わせるだけで構図が整いやすくなります。

一方、Androidスマホも多くはカメラアプリ内の設定(歯車アイコン)から「グリッド」または「グリッドライン」をオンにできます。機種によって呼び方は様々ですが、「グリッドの種類」を選べるものもあり、基本的には3分割(九分割)グリッドが表示されるようになっています。例えばGoogle Pixelのカメラ設定では「構図ガイド」として三分割線を表示する機能があり、ONにすると常に画面を3分割する補助線が出ます。

スマホでグリッド線を活用すれば、水平垂直のズレを防ぎつつ誰でも簡単に三分割構図を試せるので、ぜひ活用してみてください。

デジタルカメラ(一眼・ミラーレス)の場合

一眼レフやミラーレスでも、ライブビュー画面や電子ビューファインダーにグリッド線を表示できます。メーカーごとに設定場所は異なりますが、メニュー内の「撮影表示」や「カスタム設定」にグリッド表示オプションが用意されています。

例えばキヤノン EOSシリーズではライブビュー設定から「撮影時のグリッド」を選び、「9分割」「24分割」「9分割+対角」など表示タイプを指定できます。9分割は三分割構図用、24分割はより細かな水平垂直チェック用、9分割+対角は対角線構図の目安にもなるガイドです。

ニコンZシリーズでは撮影メニュー内の「ガイドライン表示」をオンにし、種類として「3×3」または「4×4」の格子線を選択します。設定を有効にすると、撮影画面で DISPボタンを押すたびにグリッドの表示/非表示を切り替えられます。

ソニーαシリーズもメニューの「撮影画面表示」からグリッドラインを入れられ、「3分割」「方眼(格子)」「対角+方眼」の3種類から選べます。3分割は前述の三分割構図用ガイド、方眼は細かい格子で水平確認に便利、対角+方眼は斜めのラインも加わるので躍動感ある構図作りに役立ちます。

このように各社とも複数パターンのガイドを用意しているので、自分の撮影スタイルに合わせて活用しましょう。

📝 メモ: 古い一眼レフ機など光学ファインダーの場合、電子的に格子を表示できない機種もありますが、交換スクリーンで格子線入りのものに変える方法もありました。最近のミラーレスやデジタル一眼では標準で電子水準器(水平器)やグリッドが備わっているので、ぜひ積極的にオンにして撮影してください。構図の確認だけでなく、傾き防止にもなり失敗写真が減ります。

ジャンル別:“線”と“グリッド”構図テクニック

写真のジャンルによって、線とグリッドの活かし方にはそれぞれコツがあります。建築、風景、人物、ストリートなどシチュエーションごとのポイントを押さえましょう。共通して言えるのは、「被写体を引き立てるために線をどう使うか」を意識することです。それではジャンル別に見ていきます。

建築写真での活用 – 水平垂直ラインと対称性

- 水平・垂直命。三脚+水準器でビシッと合わせる。

- 中央構図でシンメトリーに振り切るとSNS映えMAX。

建築写真では何より水平・垂直のラインを正確に出すことが基本です。建物の輪郭が傾いていると見る人に不安定な印象を与えてしまうため、まずはカメラを被写体に正対させ、グリッド線を使って垂直・水平をしっかり合わせましょう。ファインダー内に格子線を表示しておけば、建築物の縦の線・横の線が真っ直ぐになっているか一目で確認できます。特に高層ビルなどを下から撮るとパース(遠近法)で上部がすぼまりがちですが、これはティルトシフトレンズ(シフト機能)を使ったり、撮影ポジションを離れて高さを抑えたりすることで補正可能です。難しい場合は、撮影後に編集ソフトで垂直補正する手もあります。いずれにせよ、撮影時になるべく歪みを少なく撮る意識が大切です。

グリッドは構図作りにも役立ちます。建築では左右対称の構図が美しく決まる場面が多々あります。例えば歴史的建造物の正面や、近代建築の内部空間で左右対称要素がある場合、思い切って中央構図(シンメトリー構図)にするとインパクトがあります。その際、グリッド線の中央線に建物の中心を合わせるように撮るとズレが防げます。またリーディングラインとして、手前から建物へ伸びる道路や手すり、壁面のラインを活用すれば奥行きを強調できます。たとえばビル街の通りを広角レンズで撮影すると、路面の白線やビルの垂直線が収束して建物に視線を集める効果があります。

💡 プロのコツ: 最初は難しく感じる建築の水平垂直合わせも、和室の障子などグリッド状のものを被写体に練習すると上達します。実際に障子や窓枠がある部屋でカメラのグリッドを表示し、障子の枠とピタリ平行・垂直になるよう構図を合わせてみてください。建物撮影前の良いトレーニングになります。また、建築写真家の中には常にファインダーに格子線を表示しっぱなしにして撮影する方もいます。それだけラインのズレひとつが写真の完成度に影響するからです。

都市スナップ(街並み・都市風景)での活用

- 道路の白線やビルの壁を斜めに突っ切らせて迫力倍増。

- 消失点に通行人を待ち構えて入れる──ドラマの完成。

都市スナップでは街中のあらゆるラインを構図に活かせます。ビルの林立する大通りでは道路の白線やビルの壁面が力強いリーディングラインになりますし、歩道やガードレール、電柱の列も繰り返し模様としてリズムを生みます。都市のごちゃごちゃした中でも、グリッドを意識して水平垂直を整えるだけで写真が締まりプロっぽく見えます。特に水平線(例えば海沿いの街なら地平線や建物の屋根のライン)を傾けないようにするだけでも印象は大きく向上します。

一方で都市スナップは自由度が高く、意図的にカメラを斜めに構えて対角線構図で撮る遊びも面白いです。敢えてビルや道路を斜めに横切らせると躍動感が出て、「雑多な都市のエネルギー」を表現できます。複数のビルが並ぶ街角では、建物の壁と道路が作る消失点に人を待ち構えて入れると、グッとストーリー性が増します。信号待ちの人々や交差点の白線もリーディングラインやフレームとして活用できます。例えば横断歩道の白線越しに人物を撮れば、その白線が視線を人物に誘導し、都会的で印象的なカットになります。

また、都市では対称構図が成立する場面も多いです。ビルのガラスに映る街並みや、橋のアーチなど、左右対称要素を見つけたらシンメトリー構図で撮ってみましょう。構図がハマればSNS映えする一枚になります。夜の街なら道路に映るネオンの反射が放射状の線となり被写体(例えば車や人)を囲むように撮ると、ドラマチックで「映える」写真になります。

風景写真での活用 – リーディングラインとグリッド構図

- 水平線は三分割の線に合わせるだけでプロっぽさUP。

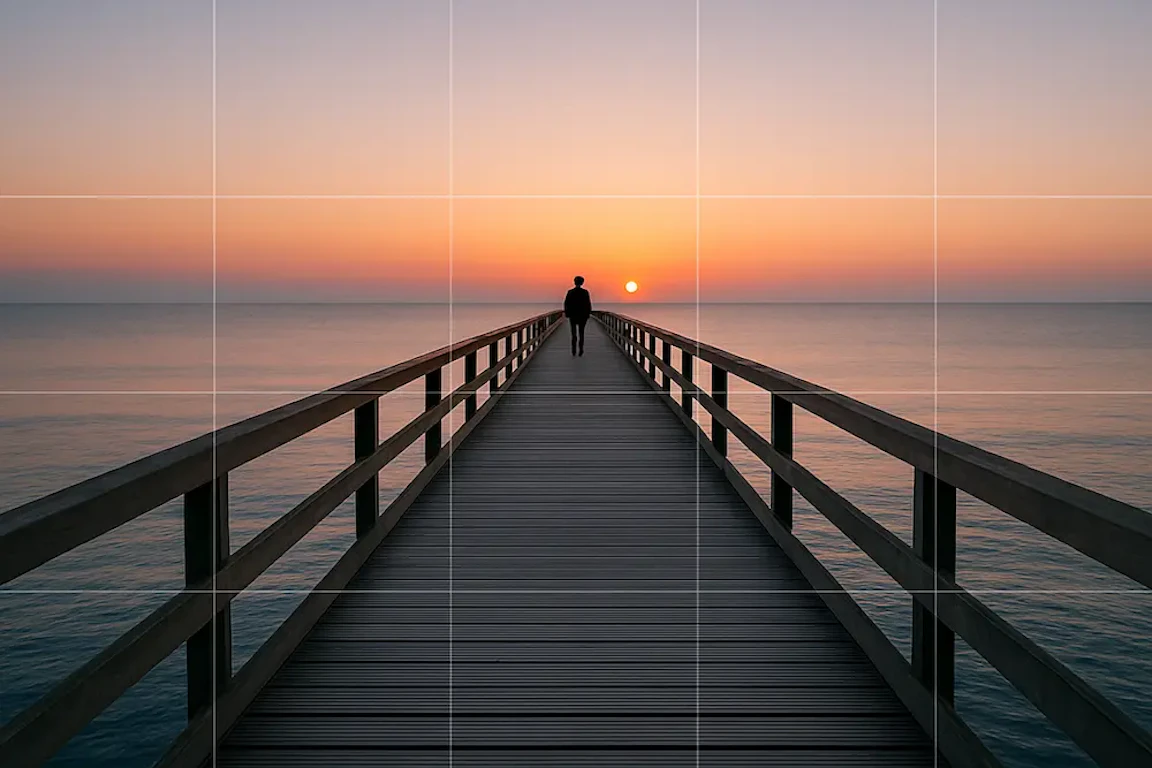

- S字の川や木道はリーディングラインの宝石。

風景写真では自然の中にある線を見つけ出し、それを構図に組み込むのがポイントです。代表的なのは山道や川、木々の並び、海岸線などが作るリーディングラインです。登山道や木漏れ日の射す林道が奥の山小屋へ続いていれば、その線に沿って撮ることで鑑賞者の視線を自然と山小屋に導けます。雲の切れ間から差す光芒が地上に描くラインなども、絶好の導線になります。

水平線や地平線の扱いも重要です。空と大地の境界線である水平線は、どこに配置するかで写真の印象が変わります。広大な空を見せたいときは水平線を下寄り(下1/3あたり)に置き、逆に大地を強調したいときは上寄りに配置すると効果的です。このときグリッド線(三分割ガイド)が役立ちます。水平線をグリッド線と重ねるように構図をとれば、簡単にバランスの良い配置になります。三分割法は風景写真との相性が良く、空:地面の割合を2:1や1:2にすると安定しやすいです。

風景では対称構図も頻出します。風景撮影の定番テクニックに、水面の映り込みを使ったシンメトリー構図があります。湖に映る山や空をフレーム中央に配置し、上下対称にすると不思議と心地よい美しさが出ます。この場合もグリッド線で中央を確認しつつ撮ると失敗が減ります。

さらに、風景で奥行きを出すには前景・中景・背景を意識したレイヤー構図が有効ですが、レイヤーの境界となるライン(例えば手前の丘の稜線、中景の森の端、遠景の山並み)を整理して配置することも大切です。散漫に入りがちな自然のラインも、グリッドを頼りにフレーミングすればスッキリまとめられます。

ポートレート(人物写真)での活用 – フレーミングと導線

- 背景の線と人物の位置がケンカしないよう一歩動く。

- 光の筋や影を人物へ向けて置けば「主役感」爆上げ。

ポートレート撮影でも「線」は構図の助けになります。人物を強調するために背景や周囲の線を利用しましょう。例えば道や橋の欄干など人物へ集約するような線を背景に入れると、見る人の目は自然と被写体たる人物に向かいます。これもリーディングラインの一種で、人物写真において非常に効果的です。公園の並木道で人物を撮るなら、遠近感のある並木の消失線を構図に取り入れて被写体をその延長線上に置くとドラマチックです。鉄道のレールやビルの廊下など直線的な背景も、人物を引き立てる舞台になります。

人物のポーズや視線の先も線として考えると面白いです。被写体が指さす方向や目線の先に空間を作る(余白を入れる)ことで、その見えない線上に物語を感じさせられます。これは「視線誘導」のテクニックで、グリッド構図で余白を計算する際にも役立ちます。

背景に写り込む不要な線には注意も必要です。ポートレートのNG例として、被写体の頭から電柱や木の幹が突き出ているように見える写真があります。これは背景の線と人物の位置が悪い例で、撮影時に一歩動いて角度を変えるか、絞りを開けて背景をぼかすなどして対処しましょう。グリッド表示を使えば、背景の柱や窓枠など垂直線が人物と重なりそうなときに事前に気づけます。人物の背後に変な線が突き抜けていないか確認するクセをつけましょう。

構図としては、人物の配置は基本的に三分割構図が使いやすいです。被写体の目などにグリッド交点を合わせれば安定しますし、ポートレートのアップなら思い切って中央に配置する日の丸構図もアリです。その際、背景にリーディングラインとなる壁のラインや光の筋を入れて作品性を高める手法もあります。たとえば人物を真正面から捉えつつ、後ろに放射状に広がる影や光線を入れると、一気に印象的なポートレートになります。

ストリートスナップでの活用 – ダイナミックな構図で魅せる

ストリートスナップ(街角での即興的な写真)は、構図のセオリーを大胆に破った表現も歓迎されるジャンルです。リーディングラインと構図ルールを組み合わせ、インパクトある瞬間を切り取るのが醍醐味と言えます。例えば路地裏で誰かが走っている場面では、路地の両側の建物壁が自然と消失点へ向かう導線になりますし、その先に被写体がいることで物語性が生まれます。人混みを撮る際も、道路の白線やビルの影など何かしら線を入れておくと、写真にメリハリがつきます。

ストリートではぜひローアングルや斜めアングルにも挑戦してみましょう。カメラを地面すれすれの低い位置から構えると、普段目にしない迫力あるパースペクティブが得られます。石畳や横断歩道のラインが手前から大きく写り込み、遠くへ収束していく様子はそれだけで印象的です。低いアングルに加え、カメラを傾けて対角線構図にすればよりダイナミックで躍動感のある写真になります。これはストリートならではの遊びで、普通ならまっすぐに撮る被写体もわざと斜めに入れることで「普通じゃない」面白さを引き出します。

もちろん、決定的瞬間を逃さないことが最優先なので、グリッド構図にこだわりすぎてシャッターチャンスを逃さないよう注意です。ただし撮った後で見返したとき、多少傾いていたり構図が甘かったりしても落胆する必要はありません。トリミングで後から三分割に整えたり、傾きを補正したりすれば見違えることもあります。ストリートは自由な発想が命です。ラインと構図のセオリーを知った上で、状況に応じて大胆に使ったり外したりしてみましょう。

“線”を活かす撮影機材・アクセサリーおすすめ

良い写真は機材が全てではありませんが、「線」を活かした撮影を極めるには適切な機材選びも一役買います。ここでは構図作りに便利なカメラ・レンズ・アクセサリーを紹介します。

機材 | 何がスゴい? | イチオシ用途 |

|---|---|---|

超広角レンズ | リーディングラインを誇張 | 建築・ストリート |

明るい単焦点 | 線をパキッと描写+背景ボケ | ポートレート |

チルトシフト | 建物の垂直を完璧に補正 | 商業建築、商品撮影 |

三脚+水準器 | 傾きゼロの安心感 | 風景・夜景 |

ドローン | 真俯瞰の“新しい線”発見 | 旅・シティスケープ |

超広角レンズ

建築や風景、ストリートでダイナミックな線の表現に欠かせないのが超広角レンズ(焦点距離15~20mm程度以下)です。画角が広い分、近景から遠景まで一枚に収められるので、手前の線(道路や川など)を大胆に入れ込んで奥の被写体へ導く構図が作れます。遠近感が強調され、リーディングラインの効果が最大化されます。例えば14mmの超広角で鉄道のレールを撮れば、手前のレール幅は誇張されて迫力が出つつ、遠方で1点に収束する線が強烈なリードを生みます。建築室内でも狭い空間を広く捉え、天井や床のラインを対角線に配置するといった表現が可能です。ただし歪曲収差で直線が曲がりやすい点には注意(最新レンズや編集ソフトでの歪み補正がおすすめ)。

単焦点レンズ(標準~中望遠)

単焦点レンズは開放F値が明るくシャープな描写のものが多いため、線をクッキリ見せたい場合に適しています。またズームがない分、自分の足で動いて構図を作る必要があるので、結果的に構図力アップのトレーニングにもなります。例えば35mmや50mmの標準単焦点は歪みが少なくパースも自然なので、水平垂直のラインを正確に写す建築撮影などに向いています。背景ボケを活かして、主要な線だけを浮き立たせることも可能です。人物ポートレートでも85mm前後の明るい単焦点なら、人物にピントを合わせつつ後ろの直線や光のラインを美しくボカして表現できます。ズームレンズに比べ画質面で有利な単焦点は、「線の表情」までクリアに描写してくれる頼もしい存在です。

チルトシフトレンズ

プロの建築写真家御用達の特殊レンズであるティルトシフトレンズも、“線の表現”において非常に有効なアイテムです。特にシフト機能は、カメラを傾けずにレンズ光軸を移動させることで建物の垂直線のパース歪み(倒れ)を補正できます。高層ビルを下から撮ると本来は上が細くなりますが、シフトレンズを使えば建物の垂直線を平行に保ったまま撮影可能です。これによって「本当は垂直な線」を真っ直ぐに再現し、見た目に安定感のある建築写真が得られます。ティルト機能はピント面を傾けることで被写界深度をコントロールできます。風景写真で前景から遠景までピントを合わせたいときや、逆にミニチュア風に一部だけピントを合わせる演出(ジオラマ風写真)など、ピントの合う線/面を自在に操れます。価格は高めですが、建築・商品撮影など直線を正確に撮る必要がある場面では強い味方となるでしょう。

三脚+水準器(レベラー)

線を正確に表現するには撮影時の姿勢も重要です。手持ちでは微妙に傾いてしまう人は三脚を活用しましょう。三脚を使えば水平垂直を落ち着いて追い込めますし、構図をじっくり整えられます。加えてカメラに内蔵の電子水準器(傾きインジケーター)や、ホットシューに差し込む水準器アクセサリーを併用すると、傾きゼロの完璧な水平が出せます。特に建築や風景では水平垂直が命ですから、三脚+水準器で確実にカメラを水平にセットする習慣をつけると良いでしょう。夜景撮影でも三脚は有効なので一石二鳥です。

その他のアクセサリー

超広角で太陽を入れるときなどはレンズフードで不要なフレアを防ぎ、線をクッキリ見せましょう。ドローンもユニークな真俯瞰ショットで新たなライン(道路や地形のパターンなど)を発見できます。魚眼レンズは極端な湾曲で面白い効果が得られますが、構図としての直線表現からは外れるので特殊用途です。撮影後の現像では歪み補正ソフトも有用です。例えばLightroomの「プロファイル補正」でレンズ歪曲を補正すれば、建物の線なども真っ直ぐ矯正できます。機材とアクセサリーを駆使して、「線」を思い通りに表現できる環境を整えましょう。

上達のための練習方法・作例研究とプロの視点

構図力向上には知識だけでなく実践練習が不可欠です。以下に上達のための具体的な練習方法や考え方を挙げます。

- 線探しウォーク:カメラは持たず、街で“使える線”を10本メモ。

- 構図パターン合宿:同じ被写体を5構図で撮り比べ。

- 他人の名作解剖:好きな写真にトレーシングペーパーで線を引く。

- SNSフィードバック:週1投稿&「いいね」が多い構図を分析。

リーディングライン探しの散歩

カメラを持たず、まずは肉眼で日常のリーディングラインを探すトレーニングをしてみましょう。通勤通学路の道路やフェンス、公園の遊具の並びやビルの列など、「これは写真に使えそうな線だな」と思うものを見つけてみます。次に実際にカメラでそれを撮影し、どの角度・ポジションが一番線が活きるか試行錯誤します。低い位置から撮る、高い所に登ってみる、真横から平行に撮る、斜めから撮るなど色々試し、その線が最も効果的に被写体を導く構図を探してみてください。目が慣れてくると、初見の場所でも瞬時に使えそうな線を見つけ出せるようになります。

グリッド構図のパターン撮影

三分割・対角線・日の丸・シンメトリー…といった構図パターンごとに被写体を変えて撮影してみましょう。例えば身近な被写体(花瓶や人形など静物でもOK)を用意し、三分割構図で配置→次に同じ被写体を日の丸構図(中央)で配置、と構図を変えて撮影します。構図ごとの印象の違いを客観的に比べることで、それぞれの構図の効果が体感できます。「三分割にすると安定するな」「中央構図だと被写体が強調されるな」など感覚が掴めるでしょう。練習の際はカメラのグリッド線表示をONにしておき、ライン上・交点に正確に置くことを意識してください。慣れてきたら屋外で風景や人物でも同様の練習をすると実践力が付きます。

プロの作品を分析

構図やラインの勉強には良い写真を見ることも効果的です。写真集やウェブ上のフォトギャラリーで、「この写真カッコイイ!」と思った作品をじっくり観察しましょう。どんな線が使われているか、被写体はどこに配置されているか、背景の水平垂直はどうか、といった点に注目します。例えばナショナルジオグラフィックの受賞作品などはリーディングラインや構図の宝庫です。有名建築写真家の作品なら建物のラインの見せ方が大変参考になります。分析時は実際にその写真にトレーシングペーパーなどを重ね、主だった線や三分割ラインをなぞってみるのも面白いです。プロは意図しているか無意識か、必ず巧みな構図バランスを取っています。それを読み解くことで自分の撮影に応用できる引き出しが増えます。

SNSで反応を見てブラッシュアップ

現代ではSNSに写真を投稿してフィードバックを得るのも上達に有効です。Instagramなどに作品を上げてみて、いいねの数やコメントの反応を見てみましょう。特に構図に凝った写真は視覚的インパクトが強いので反応が得られやすい傾向があります。たとえば鮮やかな色彩とシンメトリー構図で撮った写真や、超広角で迫力満点の対角線構図の写真は、一瞬で目を引きやすくバズる可能性があります。実際にSNS受けしやすい構図として、先述の左右対称構図や被写体を大胆に中央配置した写真、ドローン撮影などの独特の視点からの写真が挙げられます。フォロワーの反応を分析し、「なぜウケたのか」「どのラインや構図が評価されたのか」を考えることで、流行に即した構図づくりのヒントが得られるでしょう。

最後に、構図のセオリーばかりに囚われすぎないことも大事です。ルールは知った上で破るときにこそ効果的です。基本を習得したら、ときには直感に従ってシャッターを切ってみてください。思いもよらない構図が新鮮な作品になることもあります。構図はあくまで表現の手段なので、最終目的は「自分が伝えたいイメージ」を形にすることです。リーディングラインもグリッドもその助けとなる道具に過ぎません。楽しみながら試行錯誤を重ね、自分なりの構図スタイルをぜひ見つけてください。あなたの写真ライフが、まっすぐ伸びる1本の「線」のようにぐんぐん上達していくことを願っています!

現代トレンド:SNSでバズる構図はこれだ!

せっかく撮った写真、どうせならSNSでも注目を集めたいですよね。最後に、「カメラ 線 写真 グリッド」の知識を踏まえて、現代的なバズる構図の傾向を分析してみましょう。

近年SNS映えする写真にはいくつか共通点があります。その一つが視覚的インパクトの強さです。タイムラインを流れていても思わず足を止めてしまう写真は、ぱっと見で「おっ!」と目を引きます。

2025年版「バズる構図」トレンド

- シンメトリー+鮮烈カラー:一瞬で指が止まる。

- ローアングル超広角:迫力と臨場感がケタ違い。

- ドローン俯瞰の幾何学パターン:見たことない視点が正義。

- ストーリー余白:被写体の視線の先を空けて“続きが気になる”演出。

鮮やかな色使いとシンプルな構図

色がビビッドでコントラストの効いた写真は注目されやすいですが、そこに余計な要素が多いとゴチャついてしまいます。むしろ背景をシンプルにして主題を際立たせるケースがバズりやすいです。例えば青空に真紅の鳥居が立つ写真(余計な物が入らず色もくっきり)などは典型的です。構図もシンプルで、被写体を大胆に中央に置いた日の丸構図や、思い切り左右対称にしたシンメトリー構図が効果的とされています。中央配置や対称構図は一見初心者的と思われがちですが、SNSでは一瞬で内容が伝わるため好まれる傾向にあります。

独特の視点(ローアングル・俯瞰・広角・ドローン)

普通の目線では見られないアングルの写真は、それだけで目新しさがありバズりやすいです。例えばドローンで真上から撮った街並み(人々が蟻のように見える俯瞰ショット)や、魚眼レンズで面白く歪んだ風景、地面すれすれから見上げた都会の高層ビル群など、「こんな風に見えるんだ!」という驚きがあります。また広角レンズで手前に大きな被写体・奥に背景を入れて撮る環境ポートレートも人気です。被写体が際立ちつつ背景の状況も分かり、物語を感じさせます。要するに構図でインパクトを生むことが重要で、その手段として極端なパースやユニークな視点が使われています。

奥行きやストーリーを感じさせる要素

一枚の写真でも何かドラマが感じられると人は惹き込まれます。奥行きのある構図、例えば手前に何か小物やフレームを置いて中景の被写体と遠景を写すなどは、世界観を表現し「物語性」が出ます。また構図上、視線の先に余白を作って「この後どうなるんだろう」と想像させるのもテクニックです。最近の傾向では、敢えて広めの引き構図で撮り、背景環境を入れて臨場感を出すポートレートも人気です。人物を小さくフレームに入れて風景を大きく見せると、「どこで撮ったんだろう?」と興味を引きつけられ、結果的にエンゲージメントが増える例もあります。

グリッド投稿や統一感

これは構図というよりフィード全体の話ですが、Instagramではプロフィール画面に表示されるサムネイルをグリッド状にレイアウトして、一つの大きな画像になるよう分割投稿するグリッド投稿が流行したこともあります。また各投稿の構図や色味、アングルを統一して「この人の写真は一貫しておしゃれだ」と印象付けるテクニックもあります。統一感あるフィード作りでは、構図も毎回似たバランス(例えば常に被写体は中央寄り・水平はきっちり等)に揃える人も多いです。こうした手法はブランディングに近いですが、繰り返される構図のパターン自体がその人の作風としてファンを惹きつける効果があります。

以上を踏まえると、「バズる構図」のキーワードは「シンプル」「センターorシンメトリー」「ユニーク視点」「奥行き」あたりになりそうです。例えば、「鮮やかな壁を背景に人物を真正面から撮影+左右対称」、「広角レンズで手前に大きな被写体・奥に風景(遠近感)+空は青くコントラスト強め」、「夜景で道路の真ん中にカメラを置き、放射状に伸びる車のライト軌跡(長時間露光)に囲まれた構図」などは現代的で受けが良いでしょう。いずれも難しいテクニックではなく、基本の線と構図の応用です。

もちろん最終的にはコンテンツ内容やタイミング、ハッシュタグなど他の要素も絡みますが、「映える構図」を心得ておくことは強力な武器になります。グリッド線で構図を整える基本を忘れずに、時には大胆な発想で構図を崩してみたりしながら、自分なりの“バズる一枚”をぜひ狙ってみてください。

まとめ

カメラと写真における「線」と「グリッド」をテーマに、基礎知識から応用テクニックまで盛りだくさんに解説してきました。初心者の方はまずグリッド線を表示して水平垂直を意識することから始め、中級者・上級者の方はリーディングラインの探求や高度な構図バランスに挑戦してみてください。ユーモアとひらめきを持って撮影に臨めば、きっとあなたの写真表現はワンランクアップすることでしょう。

構図は「正解」ではなく「伝える手段」。線を探し、グリッドで磨けば、あなたの写真はもっと雄弁になります。さぁ今日から、街や自然に隠れた“線”をハンティングしに出かけましょう。撮るたびに世界が整い、あなたの物語が一枚に宿るはずです。Good luck & Good light!

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)