300mm望遠レンズはどれくらい寄れる?400mmとの違い・野球での使い方

野球の迫力ある一瞬や、遠くの野鳥、大きなスタジアムの中央にいる選手ー「もっと寄れたら撮れるのに…」という悩みを解決してくれる代表的な選択肢が〈300mm望遠レンズ〉です。 この記事では、300mmで“どれくらい撮れるのか”の距離感から、400mmとの違い、スポーツ・野鳥・旅行など用途別の実用性までを徹底解説。さらにCanon・Nikon・Sony・マイクロフォーサーズ・シグマ・タムロンのおすすめレンズを比較し、予算や重さ、撮影スタイルから「あなたに最適な一本」が見つかるよう紹介します。初めての望遠選びにも失敗しないポイントが凝縮された保存版です。

この記事のサマリー

300mm望遠レンズが「どれくらい撮れるか」を、距離感と画角のイメージでつかめます。

用途別(野球・スポーツ・野鳥・旅行)に、ズームか単焦点かの選び方の軸がわかります。

Canon・Nikon・Sony・マイクロフォーサーズそれぞれのおすすめ300mmクラスレンズを具体的に紹介します。

サードパーティー製100-400mm/150-600mmを活用したコスパ重視の組み合わせも整理しています。

最後に主要タイプを比較し、「自分はどの一本から始めるべきか」が判断できるチェックポイントをまとめています。

300mm望遠レンズはどれくらい撮れる?距離感と画角のイメージ

望遠レンズの300mmは一体どれくらいの距離感でどんな仕上がりになるのか。ここでは数字だけの説明ではなく、フルサイズ換算300mmを基準に、人物やスポーツ、建物を撮ったときのイメージを言葉で描きながら、400mmとの違いもざっくり把握できるよう整理します。

300mmで写る範囲と「何メートル先まで」の感覚

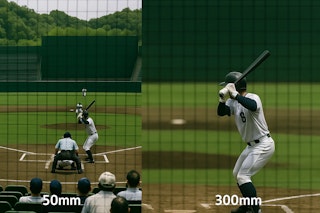

50mmでの撮影イメージと300mmでの撮影イメージの違い

300mmレンズの画角はフルサイズ機で約8度前後です。人間の視野(ざっくり50mmレンズ相当)と比べると、約6倍前後に拡大して見える計算になります。目で見ていると遠く感じる被写体でも、ファインダー越しには「思った以上に近い」と感じるはずです。

例えばサッカー場でタッチライン付近からセンターサークルの選手を狙うと、全身がちょうど収まるか、少し余裕がある程度のサイズ感になります。野球場なら、内野席からマウンド上の投手を撮ると、投球フォームがしっかり分かるくらいには大きく写ります。選手の上半身をしっかりフレームに入れたい距離がおおよそ30〜50m程度だと考えると、300mmの得意レンジがイメージしやすいでしょう。

「何メートル先まで届くか」というより、「何メートル先の被写体をどれくらいの大きさで切り取れるか」がポイントです。建物や山を撮るときは、距離が一気に数百メートル〜数キロ単位になりますが、300mmなら山並みの一部だけをギュッと引き寄せて圧縮感のある風景に仕上げることもできます。

300mmと400mmの写り方の違い

400mmは300mmの約1.33倍の焦点距離です。この「1.33倍」は数字だけ見ると小さく感じますが、写真上では意外なほど差が出ます。同じ位置から人物を撮った場合、300mmでは上半身が少し引き気味に写るのに対し、400mmでは顔の表情やユニフォームのロゴがグッと大きくなります。野鳥撮影でスズメサイズの鳥を狙うと、300mmではかなり小さく、400mmでようやく「それなりの大きさ」と感じる程度です。

背景ボケの量にも差が出ます。焦点距離が長くなるほど背景はボケやすくなるので、400mmのほうが被写体だけを浮き上がらせた写真にしやすくなります。一方で画角はさらに狭くなるため、動きの速いスポーツや野鳥では、被写体を捉え続ける難易度も上がります。「フレーミングのしやすさ」だけで見ると、300mmのほうが歩留まりを取りやすいケースも多いです。

「もう少し大きく写したいけれど、重量や価格を考えると400mmはハードルが高い」という場合、300mmで撮影して高画素ボディでトリミングする、あるいはAPS-C機で実質400mm超の画角にする、といったアプローチも現実的な選択肢になります。

センサーサイズで変わる「見え方」

同じ300mmレンズでも、センサーサイズが変わると「見え方」が変わります。多くのAPS-C機で300mm 望遠 レンズを使うと約1.5倍(キヤノンAPS-Cは約1.6倍)の換算となり、フルサイズ換算でおよそ450〜480mm相当の画角になります。マイクロフォーサーズでは2倍換算なので、同じ300mmで600mm相当の画角です。フルサイズよりも強い「望遠効果」が得られるため、300mmクラスのレンズ1本でかなり遠くまで届く感覚になるでしょう。

例えばAPS-C機+300mmなら、プロ野球の内野スタンドからマウンドやホームベース付近をかなり大きく切り取れます。フルサイズ機に300mmを付けたときよりも、ひと回り寄った画になるイメージです。今使っている(あるいはこれから買う)ボディのセンサーサイズを踏まえて、「自分にとっての300mmがどこまで届くのか」を考えることが大切です。

マイクロフォーサーズでは、300mm=600mm相当なので、すでに「超望遠」の世界です。手ブレや構図のシビアさは増えますが、軽量システムで超望遠域を楽しみたい人には大きな武器になります。

300mmと400mm望遠レンズの比較:どちらを選ぶべきか

「300mm望遠レンズ」と「400mm望遠レンズ」で迷う人はとても多いです。焦点距離の数字差は100mmですが、実際の撮影ではフレーミング・重さ・価格にどの程度差が出るのでしょうか。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを整理しながら、自分に合う方を考える材料をまとめます。

写る大きさと撮影距離の違い

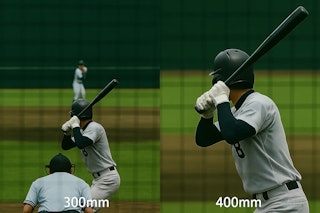

300mmでの撮影イメージと400mmでの撮影イメージの違い

先ほど触れたように、400mmは300mmの約1.33倍の倍率です。同じ位置から撮ると、400mmのほうが被写体が約1.3倍大きく写ります。野球で言えば、300mmで「投手の上半身がしっかり入る」距離なら、400mmでは「肩から上のアップ」に近い画になります。サッカーの場合も、300mmで全身がやや余裕を持って入る距離なら、400mmでは胸から上が大きく写る、といった違いです。

一方で、「自分が少し前に出られるかどうか」によって必要な焦点距離は変わります。撮影位置が自由なグラウンドレベルの撮影なら300mmでも十分な場面が多く、観客席の固定された座席からしか撮れないプロ野球観戦では400mm以上が欲しくなる、といった具合です。

野鳥撮影では、300mmは「入門にはなるが、もっと長いレンズが欲しくなる」ことが多く、400mmは「小型の鳥でもある程度の大きさで狙える」ラインと言えます。とはいえ、背景や鳥との距離にも左右されるため、「必ず400mmが必要」というわけではなく、撮りたい鳥やフィールド次第で変わってきます。

重さ・ブレやすさ・価格の差

同じクラス・同じ世代のレンズで比べると、400mm対応レンズは300mmどまりのレンズより重く、大きく、価格も高くなる傾向があります。例えばニコンFマウントの超望遠では次のようになり、400mm側が1kg前後重くなっています。そのぶん手持ち撮影の負担も増え、三脚や一脚の使用が前提になるケースも少なくありません。

レンズ名 | 重量 |

|---|---|

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II | 約2.9kg |

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR | 約3.8kg |

一方で、F5.6〜6.3クラスのズームレンズ同士で比べた場合、70-300mmや100-300mmクラスは1kg前後、100-400mmや150-600mmクラスはおおむね1.2〜2.1kg前後に収まることが多いです。同じ300mmを含むレンズでも、どこまでの焦点距離を一本でカバーするかによって、カメラバッグに入れたときの負担が大きく変わります。

焦点距離が長くなるほど手ブレの影響も大きくなるので、400mm以上ではシャッター速度をより速めに設定する必要があります。

- 300mmなら1/300秒

- 400mmなら1/400秒以上

を目安に意識しておくと失敗が減ります。最近のボディ・レンズは手ブレ補正が強力なので、あとは自分の筋力と撮影スタイルに合う重さかどうかが大事です。

どちらを選ぶか迷ったときの考え方

スポーツや野球観戦、運動会など「動きもの」が中心なら、最初の一本は300mmまでのズームをおすすめします。画角の自由度が高く、他のシーンにも流用しやすいからです。400mm専用の単焦点にいきなり投資すると、「確かに寄れるけれど、使う場面が限られる」と感じる人も少なくありません。

すでに300mmクラスのレンズを使っていて「どうしても物足りない」と感じるなら、400mmクラスへのステップアップを検討してもよいでしょう。その際は、レンズ単体のスペックだけでなく、ボディとの組み合わせ重量や三脚運用の現実性も含めて考えると失敗を防げます。

とりあえず今の観戦スタイルで300mmを使ってみて、それでも足りないと感じたら400mm以上を検討するという順番で考えると、無駄な買い替えを減らせます。

300mm望遠レンズの選び方のポイント

300mmクラスのレンズは、ズームから単焦点、大口径から軽量モデルまでバリエーションが豊富です。「どれを選べばいいのか分からない」となりがちですが、撮るものと予算、持ち出し頻度の3つを整理できれば、かなり絞り込めます。

撮影ジャンルからレンズタイプを決める:ズームvs単焦点

スポーツや野球観戦がメインなら、ズームレンズが圧倒的に便利です。70-300mmや100-400mmといったズームなら、試合前の雰囲気からプレーのアップまで、画角を柔軟に変えながら撮影できます。ベンチ上の引き気味カットと、バッターのアップを一本でこなせるのはズームならではの強みです。

野鳥や飛行機のように「遠くの一点をひたすら追い続ける」被写体では、300mm単焦点も候補に入ります。単焦点はズームほど自由度はありませんが、その分描写力とAFのキレに振った設計が多く、背景のボケもきれいです。テレコンバーターを組み合わせて420mmや600mm相当に延ばせるモデルもあるため、将来的なステップアップがしやすいのもメリットと言えます。

旅行や子どもの行事など、幅広いシーンを1本で賄いたいなら、100-400mmや100-300mmクラスのズームがバランス良く活躍します。広角側は標準ズームに任せ、望遠側はこの一本に集中投資する、というシステム構成も現実的です。

F値・手ブレ補正・AF性能のチェック:コストパフォーマンスも加味

F2.8やF4など明るいレンズは、シャッタースピードを稼ぎやすく、背景ボケも滑らかになります。ナイターの野球や室内スポーツを撮るなら、大口径レンズの恩恵は大きいです。ただし価格と重量も跳ね上がるため、「その明るさを本当に必要とするシーンがどれくらいあるか」を冷静に考えたいところです。

F5.6〜6.3クラスのズームは暗く感じるかもしれませんが、最近のカメラは高感度性能が向上しており、ISOを少し上げれば実用的なシャッタースピードを確保できます。レンズ側やボディ側の手ブレ補正と組み合わせれば、日中の屋外なら十分シャープな写真が狙える場面も多いです。300mmでは1/300秒より速いシャッターを意識しておくと、ブレの失敗がぐっと減ります。

AF性能はスペック表だけでは見えにくい部分ですが、「最新世代のモーターを搭載しているか」「被写体認識AFと相性がよいか」はチェックしておきたいポイントです。動きものを撮りたい人ほど、レンズ側のAF駆動が俊敏なモデルを優先したほうが、ストレスなく撮影を楽しめます。

重量・価格と「持ち出しやすさ」のバランス

300mmクラスのレンズは、軽いものだと700g前後、プロ向けの大口径単焦点になると3kgを超えるものまで幅があります。カタログスペックだけ見ていると「多少重くても画質優先で」と思いがちですが、実際には重さがそのまま「持ち出すかどうか」に直結します。数回の撮影で肩や腕に限界を感じてしまうと、すぐに防湿庫の肥やしになってしまうでしょう。

価格も重要です。エントリー向けのズームなら10万円前後から、300mm F2.8クラスは新品で100万円に迫るものもあります。使用頻度と「写真で得たい成果」を考えたうえで、自分にとって妥当な投資額をあらかじめ決めておくと、後悔しにくくなります。

迷ったときはレンタルで一度使ってみるのがおすすめです。重さや取り回し、AFの食いつき具合は、スペックだけでは分かりません。週末に野球観戦や動物園で試してみると、「この重さならいける」「これはさすがに厳しい」といった感覚がはっきりし、購入判断がかなり楽になります。

300mm望遠レンズのおすすめ比較早見表

レンズ名 | 一言サマリ |

|---|---|

Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM | R APS-Cと組み合わせると「160–640mm相当」を軽量セットで作れる、コスパ抜群の入門〜中級望遠ズーム。 |

Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | スポーツから野鳥まで1本で攻めたいRフルサイズユーザー向けの本命Lズーム。300mm域のキレと500mmの余裕が魅力。 |

Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM | 一眼レフユーザーの王道「とりあえず1本目の望遠」。価格・サイズ・画質のバランスが良く、行事・旅行にも向く万能レンズ。 |

Canon EF300mm F4L IS USM | 歴史の長い定番300mm単焦点。価格を抑えつつLらしい描写とテレコン対応で、野鳥・スポーツ入門の相棒に。 |

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR | PF採用でとにかく軽い300mm単焦点。手持ちで一日振り回せるニコンFユーザー憧れの機動力レンズ。 |

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | Zシステムの高品位望遠ズーム。300mm前後でも周辺までシャープで、動体・風景どちらも妥協したくない人向け。 |

NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | 「これ1本でほぼ何でも」の超望遠ズーム。300mmは通過点で、600mmまで伸びるニコンZの野鳥・航空鉄板レンズ。 |

Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | Eマウント望遠の入り口にちょうどいいGズーム。日常〜運動会まで、サイズと画質のバランスが優秀。 |

Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | スポーツ・野鳥・乗り物を本気で撮る人の標準装備。300mm域の描写もGMらしく、作品撮りまで任せられる1本。 |

Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | 遠距離メインのソニー使い向け「大砲ズーム」。300mmでは少し余裕を残しつつ、600mm側のリーチが真骨頂。 |

Sony FE 300mm F2.8 GM OSS | 屋内スポーツやプロ野球など「絶対外せない現場」用の決戦兵器。明るさ・AF・軽さを兼ね備えたプロ志向の300mm。 |

M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO | マイクロフォーサーズで“換算600mm F4”を手持ちで振り回せる一本。歩き回る野鳥・野生動物撮影に最適。 |

M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS | 換算200–800mmをカバーする万能ズーム。まずは焦点距離の好みを探りたいMFTユーザー向けの実践レンズ。 |

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S. | 軽量コンパクトな“換算200–800mm”。ライカ銘と高性能O.I.S.を備えた、MFTの本格野鳥・ネイチャー用ズーム。 |

SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | 軽量ながら100-400mmという望遠域をカバー。ミラーレス向けに最適化されたサードパーティ版望遠ズーム。 |

TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 | 野鳥からスポーツ、航空シーンまで“1本で広くカバー”したい人向け。ズーム倍率4×の超望遠ズーム。 |

ここからはおすすめのレンズについて、それぞれ詳細な解説をしていきます。

Canonユーザーにおすすめの300mmクラス望遠レンズ

Canonユーザーは、一眼レフ用のEFレンズ資産と、ミラーレス用RFレンズの両方を選べるのが大きな強みです。ここでは「手軽に始めたい人」「中古も検討したい人」「野球や運動会で本気で撮りたい人」の3パターンに分けて、300mmクラスのおすすめ構成を紹介します。

RFマウントで手軽に始める100-400mmクラス

ミラーレスのEOS Rシリーズを使っているなら、まず候補に入れたいのがRF 100-400mmクラスの望遠ズームです。比較的軽量で価格も抑えめながら、300mm付近でも十分シャープな描写が得られます。フルサイズ機だけでなくAPS-CのEOS R10やR50とも相性が良く、APS-Cで使えば実質160-640mm相当という頼もしいレンジになります。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM |

発売日 | 2021年10月 |

対応センサーサイズ | フルサイズRF / APS-C RF-S |

焦点距離 / 開放F値 | 100–400mm / F5.6–8 |

35mm判換算 | 100–400mm相当(APS-C時:160–640mm) |

手ブレ補正 | 最大約5.5段(協調IS時 約6段) |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 0.88m / 約0.41倍 |

フィルター径 | 67mm |

重量 | 約635g |

みんなのカメラ 作例ページ |

もう一段上のグレードの100-500mm

もう一段上のグレードとして、LシリーズのRF 100-500mmもあります。こちらは価格こそ高くなりますが、防塵防滴と高い描写力を両立した一本で、300mm付近の解像も文句なしです。野鳥からスポーツまで一本でカバーしたいなら、このクラスのレンズを軸にシステムを組むと長く使えます。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM |

発売日 | 2020年8月 |

対応センサーサイズ | フルサイズRF / APS-C RF-S |

焦点距離 / 開放F値 | 100–500mm / F4.5–7.1 |

35mm判換算 | 100–500mm相当(APS-C時:160–800mm) |

手ブレ補正 | 最大約5段(協調IS時 約6段) |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 0.9m〜1.2m / 約0.33倍 |

フィルター径 | 77mm |

重量 | 約1,370g |

みんなのカメラ 作例ページ |

「まずは軽くて手頃な一本で試したい」という方はRF 100-400mm、「将来も見据えて妥協したくない」という方はRF 100-500mmと考えると、選びやすくなるでしょう。どちらも手ブレ補正が強力なので、手持ちでも安心して振り回せます。

EF70-300mmやEF300mm F4Lをアダプターで活かす

一眼レフ時代のEFレンズをまだ持っている、あるいは中古で安く手に入れたい人には、EF 70-300mmやEF 300mm F4L ISが狙い目です。70-300mmは軽量で扱いやすく、運動会や旅行用としても万能な一本です。EOS Rシリーズにマウントアダプター経由で装着してもAF性能は十分実用的で、中古価格もこなれてきています。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM |

発売日 | 2016年 |

対応センサーサイズ | フルサイズEF / APS-C(EOS) |

焦点距離 / 開放F値 | 70–300mm / F4–5.6 |

35mm判換算 | 70–300mm相当(APS-C:112–480mm) |

手ブレ補正 | 約4段 |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 1.2m / 約0.25倍 |

フィルター径 | 67mm |

重量 | 約710g |

みんなのカメラ 作例ページ |

より本気でスポーツや野鳥を撮りたいなら、EF 300mm F4L ISも選択肢に入ります。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM |

発売日 | 2016年 |

対応センサーサイズ | フルサイズEF / APS-C(EOS) |

焦点距離 / 開放F値 | 70–300mm / F4–5.6 |

35mm判換算 | 70–300mm相当(APS-C:112–480mm) |

手ブレ補正 | 約4段 |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 1.2m / 約0.25倍 |

フィルター径 | 67mm |

重量 | 約710g |

みんなのカメラ 作例ページ |

単焦点ならではのキレのある描写と、美しいボケが魅力です。テレコンバーターを組み合わせて420mm F5.6として使えば、野鳥撮影でも活躍します。こちらも中古市場では比較的手の届く価格帯に落ち着いているので、コストを抑えつつステップアップしたい人に向いています。

EFレンズを使う場合は、アダプター込みの重量やバランスも考えておきたいところです。ボディとの組み合わせで前玉側が重くなりすぎないか、実際に持って構えてみるとイメージしやすくなります。

野球・運動会で組み合わせたいCanonのボディとレンズ

Canonで野球や運動会を撮るなら、APS-C機+望遠ズームという組み合わせが非常に現実的です。EOS R7やR10といったAPS-C機にRF 100-400mmを組み合わせると、最大640mm相当まで届きます。内野席からはもちろん、外野席や校庭の端からでも被写体にしっかり寄ることができます。

フルサイズのEOS R6系とRF 100-500mmという組み合わせも強力です。高感度耐性の高さでナイターの野球や室内スポーツにも対応でき、300mm付近の画質も非常に良好です。動きの速い被写体に強いAF性能を持つボディと組み合わせれば、決定的瞬間のキャッチ率が大きく変わるでしょう。

「子どもの行事も撮りたいし、野球観戦もしたい」というケースなら、まずAPS-C機+RF 100-400mmあたりから始めてみるのがおすすめです。操作に慣れてきたら、必要に応じて単焦点や上位ズームへのステップアップを検討していきましょう。

Nikonユーザーにおすすめの300mmクラス望遠レンズ

Nikonは一眼レフ用Fマウントの名レンズに加え、ミラーレスZマウントでの新しい望遠ズームも充実してきました。特に軽量な300mm F4 PFや、Z 100-400mm、180-600mmなど、300mm付近をカバーする選択肢が豊富です。

軽量300mm F4 PFで手持ち超望遠を実現

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VRは、ニコンユーザーなら一度は名前を聞いたことがあるであろう一本です。位相フレネルレンズを採用したことで、300mm F4としては驚くほどコンパクトで軽量に仕上がっています。長時間の手持ち撮影でも腕への負担が少なく、野鳥やスポーツ撮影で「気軽に持ち出せる300mm」として高く評価されています。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR |

発売日 | 2015年 |

対応センサーサイズ | フルサイズF(FX) / APS-C(DX) |

焦点距離 / 開放F値 | 300mm / F4 |

35mm判換算 | 300mm(DX時:450mm相当) |

手ブレ補正 | 約4.5段 |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 1.4m / 約0.24倍 |

フィルター径 | 77mm |

重量 | 約755g |

みんなのカメラ 作例ページ |

VR(手ブレ補正)も強力で、シャッタースピードを少し落としても歩留まりを稼ぎやすいのがうれしいところです。テレコンバーター1.4倍を組み合わせれば420mm F5.6としても使え、フィールドによって画角を変えられます。一眼レフでもZシリーズでも、マウントアダプターFTZを介して使える点もポイントです。

単焦点の描写と軽さを両立したレンズが欲しいなら、この300mm F4 PFは非常に有力な選択肢と言えるでしょう。価格は決して安くありませんが、長く使う超望遠の軸として投資する価値はあります。

Z100-400mmや180-600mmで幅広い焦点域をカバー

ミラーレスZシリーズを使っているなら、Z 100-400mm F4.5-5.6 VR Sは要チェックです。100-400mmを1本でカバーしながら、描写はハイエンドクラス。300mm付近でも画面の隅までシャープで、スポーツから野鳥まで幅広く対応できます。防塵防滴と高精度AFも備えているので、アウトドアでの撮影にも安心して持ち出せます。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S |

発売日 | 2021年 |

対応センサーサイズ | フルサイズZ(FX) / APS-C(DX) |

焦点距離 / 開放F値 | 100–400mm / F4.5–5.6 |

35mm判換算 | 100–400mm(DX:150–600mm) |

手ブレ補正 | 最大約5.5段 |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 0.75〜0.98m / 約0.38倍 |

フィルター径 | 77mm |

重量 | 約1,435g |

みんなのカメラ 作例ページ |

よりコストパフォーマンスを重視するなら、Z 180-600mm F5.6-6.3 VRも魅力的です。180mmスタートなので室内スポーツにはやや長いかもしれませんが、屋外の野鳥や飛行機、野球なら十分実用的なレンジです。300mm域は中間付近として扱え、600mm側のリーチも確保できるので、一本で色々試したい人に向いています。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR |

発売日 | 2023年 |

対応センサーサイズ | フルサイズZ(FX) / APS-C(DX) |

焦点距離 / 開放F値 | 180–600mm / F5.6–6.3 |

35mm判換算 | 180–600mm(DX:270–900mm) |

手ブレ補正 | 最大約5.5段 |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 1.3〜2.4m / 約0.25倍 |

フィルター径 | 95mm |

重量 | 約1,955g |

みんなのカメラ 作例ページ |

Zマウントの望遠ズームは、ボディの手ブレ補正と連携して高い安定性を発揮します。Z6IIやZ8のようなボディと組み合わせると、300mm前後でもかなり攻めたシャッタースピードで撮影できるはずです。

APS-C機+望遠で「実質400mm超え」に

NikonのAPS-Cミラーレス(Z50、Z fcなど)は、望遠撮影との相性が抜群です。Z 100-400mmやFマウント300mm PFをFTZ経由で装着すれば、換算450mm以上の画角が手に入ります。軽量ボディとの組み合わせなら、機動力を保ちながらしっかり寄れるセットになります。

子どものサッカーや陸上競技を撮るなら、APS-C+望遠ズームはかなり現実的な選択肢です。大きなサーキットや競技場でなければ、300mm相当でも十分迫力のあるカットが量産できます。まずはZ50などからスタートし、物足りなくなってきたらフルサイズ+高級ズームへステップアップする流れも組みやすいでしょう。

「自分は本当にフルサイズが必要か?」と迷っているニコンユーザーは、まずAPS-Cボディ+300mmクラスのズームを試してみると判断材料が増えます。そのうえで、用途や好みに合わせて最終的なシステムを決めていくと、遠回りが少なく済みます。

Sonyユーザーにおすすめの300mmクラス望遠レンズ

Sony Eマウントは、純正レンズとサードパーティーの両方が非常に充実しています。300mm付近をカバーするレンズも豊富なので、どれを選べばいいのか分からないという声もよく耳にします。ここでは代表的な選択肢を整理しながら、用途別に向いている組み合わせを考えていきます。

FE 70-300mmで日常からスポーツまでカバー

最初の一本としておすすめしやすいのが、FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSSです。フルサイズ対応ながら比較的コンパクトで、α7シリーズとのバランスも取りやすいサイズ感です。70mm側ではちょっとしたスナップも撮れ、300mm側では運動会やスポーツ観戦でしっかり寄れる万能型と言えます。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS |

発売日 | 2016年 |

対応センサーサイズ | フルサイズE / APS-C |

焦点距離 / 開放F値 | 70–300mm / F4.5–5.6 |

35mm判換算 | 70–300mm(APS-C:105–450mm) |

手ブレ補正 | OSS(光学式) |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 0.9m / 約0.31倍 |

フィルター径 | 72mm |

重量 | 約854g |

みんなのカメラ 作例ページ |

Gレンズらしく描写も安定しており、中心から周辺まで素直な写りが得られます。手ブレ補正OSSも搭載しているため、α7IIIやα7IVなどボディ内手ブレ補正と組み合わせれば、かなり安心して手持ち撮影ができます。まずはこの一本で望遠の楽しさを体験し、必要に応じて上位レンズへのステップアップを考えるのが現実的でしょう。

APS-Cボディ(α6400やα6700など)に付ければ、換算105-450mm相当になり、野球や野鳥撮影の入門としても十分なレンジになります。フルサイズとAPS-Cボディを行き来しながら運用できる点も、Sonyシステムの強みです。

100-400mmや200-600mmで本格スポーツ・野鳥撮影

本格的にスポーツや野鳥撮影に取り組みたいなら、FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSが強力な選択肢になります。100-400mmというレンジは、フィールドスポーツから航空機、野鳥まで非常に汎用性が高く、300mm付近もズーム中間域として高い描写力を発揮します。GMレンズらしいコントラストとボケ味は、作品づくりでも頼りになるはずです。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS |

発売日 | 2017年 |

対応センサーサイズ | フルサイズE / APS-C |

焦点距離 / 開放F値 | 100–400mm / F4.5–5.6 |

35mm判換算 | 100–400mm(APS-C:約150–600mm) |

手ブレ補正 | OSS(協調補正対応) |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 0.98m / 約0.35倍 |

フィルター径 | 77mm |

重量 | 約1,395g |

みんなのカメラ 作例ページ |

より遠くを狙いたいなら、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSも視野に入ります。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS |

発売日 | 2019年 |

対応センサーサイズ | フルサイズE / APS-C |

焦点距離 / 開放F値 | 200–600mm / F5.6–6.3 |

35mm判換算 | 200–600mm(APS-C:300–900mm) |

手ブレ補正 | OSS(流し撮り対応) |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 2.4m / 約0.2倍 |

フィルター径 | 95mm |

重量 | 約2,115g |

みんなのカメラ 作例ページ |

300mmはレンジの中腹に当たりますが、600mm側まで一気に伸ばせるため、野鳥や航空機撮影には非常に心強い存在です。その分サイズと重量は増えるので、野球や運動会メインなら100-400mmのほうが扱いやすい場面も多いでしょう。

これらのレンズは、α9シリーズやα1など高速連写ボディと組み合わせることで真価を発揮します。被写体認識AFとの相性も良く、野球のバッターやサッカー選手をしっかり追い続けてくれます。

大口径300mm F2.8 GMを選ぶのはどんな人か

ソニーから登場したFE 300mm F2.8 GM OSSは、プロユースを強く意識した大口径単焦点です。フルサイズ用300mm F2.8としてはクラス最軽量の約1470g(※三脚座除く)とされており、従来の超望遠単焦点のイメージを塗り替える軽さです。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | Sony FE 300mm F2.8 GM OSS |

発売日 | 2024年 |

対応センサーサイズ | フルサイズE / APS-C |

焦点距離 / 開放F値 | 300mm / F2.8 |

35mm判換算 | 300mm(APS-C:450mm) |

手ブレ補正 | OSS(光学式) |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 2.0m / 約0.16倍 |

フィルター径 | 40.5mm(ドロップイン) |

重量 | 約1,470g |

みんなのカメラ 作例ページ |

対象としては、プロ野球やサッカーの撮影、モータースポーツ、室内競技の撮影などが代表例です。暗い会場でもシャッタースピードを稼げるため、動きのピークをしっかり止めたいときに威力を発揮します。背景を大きくボカしつつ、選手だけを浮き上がらせたいといった表現にも向いています。

「仕事で使う」「作品制作で絶対に妥協したくない」といった明確な理由がない限りは、まずズームレンズから入って、自分の撮影スタイルが固まってきた段階で検討するのが現実的です。憧れつつも、いきなり手を出さない冷静さも大事ですね。

マイクロフォーサーズで実質600mmの世界を手に入れる

マイクロフォーサーズは、センサーが小さいぶん望遠撮影に強いフォーマットです。300mmレンズを付けると換算600mm相当になり、フルサイズでは大きく重くなりがちな超望遠域を、コンパクトなシステムで実現できます。

M.Zuiko 300mm F4 PROの強み

OM SYSTEM(旧オリンパス)のM.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PROは、マイクロフォーサーズユーザーにとって憧れの一本と言っていいでしょう。換算600mm F4というスペックながら、フルサイズ用超望遠よりはるかにコンパクトで、リュックに入れてもまだ余裕があるサイズ感です。ボディ内手ブレ補正と組み合わせたシンクロISの効きも非常に優秀です。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO |

発売日 | 2016年 |

対応センサーサイズ | マイクロフォーサーズ専用 |

焦点距離 / 開放F値 | 300mm / F4 |

35mm判換算 | 約600mm相当 |

手ブレ補正 | シンクロIS最大約6〜7段 |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 1.4m / 約0.24倍 |

フィルター径 | 77mm |

重量 | 約1,270g |

みんなのカメラ 作例ページ |

M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PROは、35mm判換算で600mm相当の超望遠をコンパクトに実現した一本です。レンズ単体での手ブレ補正に加え、対応ボディと組み合わせた「5軸シンクロ手ブレ補正」に対応し、CIPA基準で最大6段分の補正効果が得られると公表されています。

野鳥撮影では、枝にとまった小鳥を大きく写しながら、背景を大きくボカした写真が狙えます。手持ちで素早く構えられるため、三脚禁止の場所や歩き回りながらの撮影でも使いやすいのが強みです。風景撮影では遠くの山並みを圧縮したり、街並みの一部だけを切り取るような表現にも向いています。

100-400mmズームで柔軟に撮るという選択

もっと柔軟に画角を変えたい人には、M.Zuiko 100-400mmやLUMIX 100-400mmといったズームレンズもあります。どちらも換算200-800mm相当という強力なレンジを持ち、300mm近辺は途中の一部として活用できます。動物園や航空ショー、スポーツ観戦など、さまざまな距離の被写体を一本でカバーできるのが魅力です。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS |

発売日 | 2020年 |

対応センサーサイズ | マイクロフォーサーズ専用 |

焦点距離 / 開放F値 | 100–400mm / F5.0–6.3 |

35mm判換算 | 約200–800mm相当 |

手ブレ補正 | レンズ内IS |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 1.3m / 約0.24倍(換算0.57倍) |

フィルター径 | 72mm |

重量 | 約1,120g |

みんなのカメラ 作例ページ |

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S. |

発売日 | 2016年 |

対応センサーサイズ | マイクロフォーサーズ専用 |

焦点距離 / 開放F値 | 100–400mm / F4.0–6.3 |

35mm判換算 | 200–800mm相当 |

手ブレ補正 | POWER O.I.S.(Dual I.S.対応) |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 約1.3m / 最大0.5倍換算 |

フィルター径 | 72mm |

重量 | 約985g |

みんなのカメラ 作例ページ |

マイクロフォーサーズの望遠ズームは、フルサイズ用と比べると一回り小さく軽く作られていることが多く、長時間の撮影でも疲れにくいというメリットがあります。手ブレ補正も強力なので、ちょっとした散歩撮影でも「今日は望遠を持っていこうか」と思える手軽さがあります。

単焦点はまだハードルが高いという場合は、まず100-400mmクラスのズームから始めて、自分がよく使う焦点距離を把握するのが賢い選び方です。そのうえで、「ほとんど300mm〜400mmばかり使っている」と気づいたら、300mm単焦点へのステップアップを検討するとよいでしょう。

コンパクトシステムだからこそできる撮影スタイル

マイクロフォーサーズ最大の武器は、システム全体の軽さです。300mmクラスのレンズとボディを組み合わせても、フルサイズの標準ズームセットと同じかそれ以下の重量に収まることが多く、登山や旅行にも気軽に持ち出せます。換算600mm相当でも手持ちでガンガン歩き回れるのは、他フォーマットにはない強みです。

野鳥撮影では、「とにかく歩き回って探す」スタイルとの相性が抜群です。長時間の山歩きでも体力の消耗を抑えられ、シャッターチャンスに集中できます。被写体検出AFに対応した最新ボディと組み合わせれば、鳥瞳AFなども活用でき、歩留まりも期待できます。

「フルサイズの画質も魅力だけど、機動力を最優先したい」という人には、マイクロフォーサーズ+300mmクラスのレンズは非常に現実的な選択肢です。特に旅行や登山を趣味にしている方は、一度レンタルなどで試してみる価値があります。

サードパーティー製300mmクラス望遠ズームの活用術

シグマやタムロンといったサードパーティーメーカーの望遠ズームは、純正に比べて価格を抑えつつ、300mm〜600mmクラスまでカバーできるのが魅力です。ここでは代表的なタイプや、選ぶ際の注意点、純正レンズとの組み合わせ方を整理します。

SIGMA 100-400mm F5-6.3:軽量×高画質で“持ち歩ける望遠”

100-400mmクラスのシグマは、軽量性と描写力を両立した「携帯できる超望遠」として人気です。ミラーレス専用設計のDG DN版は約1.1kgと取り回しが良く、100mmから400mmまでの必要十分なレンジをスムーズにカバーできます。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS |

発売日 | 2020年(ミラーレス向けDG DN版) |

対応センサーサイズ | フルサイズ(DG)+ミラーレス用マウント/APS-Cでも使用可 |

焦点距離 / 開放F値 | 100-400mm / F5-6.3 |

35mm判換算 | 100-400mm相当 |

手ブレ補正 | OS(光学式手ブレ補正)内蔵 |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 約1.6m(160cm)/最大倍率約1:4.1(400mm時) |

フィルター径 | 67mm |

重量 | 約1,160g |

みんなのカメラ 作例ページ |

スポーツや野鳥入門のほか、旅行や散歩撮影にも使いやすく、純正比で価格が抑えられるのも魅力です。APS-C機と組み合わせれば実質150-600mm相当となり、さらに寄れる撮影スタイルを作れます。

TAMRON 150-600mm F5-6.3:野鳥・航空機に強い“リーチ特化型”

タムロン150-600mmは、超望遠レンジをこれ1本でカバーできる“リーチ特化ズーム”として定番の選択肢です。最大600mmまで伸びるため、野鳥・航空機・モータースポーツなど遠距離主体の撮影で威力を発揮します。

項目 | 内容 |

|---|---|

製品名 | TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 |

発売日 | 2019年 |

対応センサーサイズ | フルサイズ&APS-C両対応(フルサイズ望遠ズーム) |

焦点距離 / 開放F値 | 150-600mm / F5-6.3 |

35mm判換算 | 150-600mm相当 |

手ブレ補正 | VC(Vibration Control=手ブレ補正)内蔵 |

最短撮影距離 / 最大倍率 | 2.2m/倍率 約1:3.9(150mm端の近接) |

フィルター径 | 95mm |

重量 | 約2,010g(Canon仕様) |

みんなのカメラ 作例ページ |

手ブレ補正VCやズーム全域の安定した描写も評価が高く、三脚・一脚運用との相性も良好。APS-Cボディなら約900mm相当まで届くため、より小さな被写体を確実に大きく写したい場面に適しています。

コストを抑えつつ性能を確保するコツ

サードパーティー製レンズを選ぶ際に意識したいのは、「どこまでの性能を求めるか」をはっきりさせることです。開放からキリキリに解像してほしいのか、それとも多少の甘さは許容してでも価格とレンジを優先するのかで、選ぶべきシリーズが変わってきます。シグマならSportsラインとContemporaryライン、タムロンなら世代や設計思想の違いもチェックポイントになります。

また、ボディとのAF互換性や手ブレ補正の挙動も確認が必要です。最新のファームウェアにアップデートされているかどうかで、AFの精度や安定性が変わることもあります。購入前にメーカーサイトで対応状況を確認したり、店頭やレンタルで実機を試すと安心です。

純正が高すぎて手が出ないけれど、とにかく300mm以上の世界を試したい場合、サードパーティー製の100-400mmや150-600mmは非常に良い入り口になります。その際は、重量と持ち出し頻度のバランスも忘れずにチェックしておきましょう。

純正レンズとの組み合わせでシステムを最適化

すべてをサードパーティーで揃える必要はなく、「標準域は純正、望遠側だけサードパーティー」といった組み合わせも有効です。標準ズームや単焦点は純正で揃えてAFや色味の安定性を重視し、望遠側はコスパ重視でサードパーティーを導入する、という考え方です。これなら総額を抑えつつ、必要な画質と焦点距離を確保できます。

逆に、望遠は純正のフラッグシップに任せて、タムロンやシグマの便利ズームをサブとして使う、という組み立てもありです。自分がどの焦点域を一番よく使うかを意識しながら、純正とサードパーティーの役割分担を決めると、無駄のないシステムになります。

いずれの場合も、実際の撮影で「どのレンズを一番持ち出しているか」を時々振り返ると、買い増しや買い替えの判断がしやすくなります。あまり出番のないレンズは思い切って手放し、その分を300mmクラスのメインレンズに投資するのも一つの手です。

主要300mmレンズタイプを比較して自分の一本を決める

ここまでメーカー別・用途別に300mmクラスのレンズを見てきましたが、最後にレンズのタイプごとに特徴を整理しておくと、自分に合った一本を決めやすくなります。単焦点かズームか、明るさを取るか軽さを取るか、表でざっくり比較してみましょう。

レンズタイプ | 明るさ | 携帯性 | 価格イメージ | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|---|

70-300mmクラスズーム | F4.5-5.6前後 | 軽め・手持ち向き | 比較的お手頃 | 運動会・旅行・ライトな野球観戦 |

100-400mmクラスズーム | F4.5-6.3前後 | 中程度 | 中〜やや高め | 本気のスポーツ観戦・野鳥入門 |

300mm F4単焦点 | F4固定でやや明るい | 軽量なモデルも多い | 中〜高め | 野鳥・スポーツ・風景の圧縮 |

300mm F2.8単焦点 | 非常に明るい | 重い・三脚前提も | かなり高価 | プロスポーツ・報道・作品制作 |

150-600mmクラスズーム | F5-6.3前後 | 重め・支え必須 | 純正より安価 | 野鳥・航空機・遠距離スポーツ |

単焦点かズームかを決める

単焦点レンズは、基本的にズームレンズより描写力やボケ味を優先して設計されています。300mm F4やF2.8の単焦点は、開放からキリッとしたシャープさを得られるものが多く、「撮っていて気持ちいい」写りをしてくれるのが魅力です。その代わり画角の自由度はなく、被写体との距離を自分が動いて調整する必要があります。

ズームレンズは画角の自由度の高さが最大の武器です。特に100-400mmや150-600mmクラスは、シーンに応じて望遠側と中望遠側を行き来できるため、フレーミングの自由度が大きく上がります。画質は単焦点に一歩譲る場面もありますが、最新のズームは十分高画質で、実用レベルでは大きな不満を感じない人も多いでしょう。

どちらを優先するかは、「一本でいろいろ撮りたいか」「決まった被写体にじっくり向き合いたいか」で決まります。迷うなら、まずズームから入り、よく使う焦点距離が見えてきた段階で、その焦点距離の単焦点にステップアップするのがおすすめです。

撮影ジャンル別おすすめパターン

野球やサッカーといったフィールドスポーツ中心なら、100-400mmクラスのズームがバランスに優れています。300mm前後でプレーのアップを押さえつつ、100〜200mm側でベンチの様子やスタジアム全景も狙えます。野球なら内野席メインの人は100-400mm、外野席が多い人は400mm以上も視野に入れたいところです。

野鳥撮影がメインなら、300mm F4単焦点+テレコン、もしくは150-600mmズームが現実的な選択肢になります。歩き回るスタイルなら軽量な300mm F4、じっくり一箇所で待ち構えるスタイルなら150-600mmといった住み分けも考えられます。どちらにしても、三脚や一脚との相性も含めてシステムを組み立てると快適です。

旅行や日常スナップも含めて幅広く使いたいなら、70-300mmや100-300mmクラスの軽量ズームが扱いやすいです。標準ズームと2本体制にしても、トータルの荷物が抑えやすく、旅先で「重くて持ち出すのが億劫」という事態を防げます。

野球・スポーツ観戦で活躍する300mm望遠レンズ

最後に、望遠レンズ300mmは野球などのスポーツ観戦に用いる機会も多く、球場でどの程度まで寄れるのかイメージを持ちやすいように特化して紹介します。座席位置や球場の大きさによって必要な焦点距離は変わるので、まずはざっくりした目安を押さえつつ、どんなレンズ構成が向いているか考えていきましょう。

座席位置ごとの焦点距離の目安

内野席の1塁側・3塁側で、ベンチ付近やマウンドを狙うなら300mmはかなり使いやすい焦点距離です。投手のフォームや守備選手の動きが大きく写り、バッターの構えも十分迫力あるサイズになります。ズームを200mm側に振れば、内野全体の守備シフトも一枚に収めやすく、一本で試合の雰囲気を幅広く記録できます。

バックネット裏では、あまり長いレンズを使うとネットにピントが合いやすくなるため、300mmより少し短めの焦点距離のほうが扱いやすいこともあります。とはいえ、F値が明るいレンズならネットを大きくボカせるので、300mmクラスでも問題なくプレーを抜き出せるでしょう。

外野席やスタンド上段からホーム周りを狙う場合は、300mmでは少し物足りない場面も出てきます。ここでは400mmクラスのレンズ、もしくはAPS-C機+300mm(=フルサイズ換算でおよそ450〜480mm相当)といった組み合わせが頼りになります。回転系のスポーツと比べて野球はプレーする場所がある程度決まっているので、自分がよく座るエリアからホームベースやマウンドまでの距離を事前にイメージしておくと、「300mmで足りるか、400mmが必要か」を判断しやすくなります。

野球撮影に欲しいレンズスペック

野球の撮影では、連写性能とAFの追従性が最も重要になります。レンズ側は、AFモーターが俊敏なモデルを選ぶと、ピッチャーの投球モーションやランナーのスタートにもしっかり追いついてくれます。ズームリングのトルクも軽すぎず重すぎずのものだと、急なフレーミング変更にも対応しやすいです。

昼間のデーゲームが中心なら、F5.6〜6.3クラスのズームでも十分戦えます。曇天やナイターが多い球場では、少しでも明るいレンズのほうがシャッター速度に余裕が出るので、F4クラス以上のレンズが頼もしく感じられるでしょう。とはいえ、ナイター専用に大口径レンズを用意するのは負担も大きいため、高感度ノイズとのバランスも含めて検討したいところです。

手ブレ補正は、スタンドからの手持ち撮影では強力な味方になります。シャッター速度を速めに設定していても、長時間の試合では腕の疲れからブレが増えてきます。レンズ内やボディ内の補正を積極的に使い、シャッター半押しで構図を安定させる癖を付けておくと歩留まりが大きく改善します。

300mmか400mmか迷ったときの決め方

野球観戦用として一本目の望遠レンズを買うなら、まずは300mmまでのズームをおすすめします。球場全体の雰囲気とプレーのアップの両方を狙いやすく、運動会や動物園など別のシーンでも使い回しやすいからです。いきなり400mm始まりのレンズを買うと、引きの画が撮りづらく「使いどころが限られる」と感じる人も少なくありません。

すでに300mmを持っていて「どうしても物足りない」と感じるなら、次のステップとして400mm〜600mmクラスのレンズを検討すると良いでしょう。特に外野席や大きなドーム球場の上段からの撮影が多い場合、400mmの差は無視できません。高画素ボディでのトリミングでどこまでカバーできるか、一度手持ちの機材で試してみるのもおすすめです。

300mm望遠レンズのまとめ

300mm望遠レンズは、「遠くの被写体を自分の手元に引き寄せる」ための強力な道具です。野球やスポーツ観戦、野鳥や飛行機、風景の圧縮表現まで、一本あるだけで撮影の世界が一気に広がります。大事なのは、焦点距離の数字だけで決めるのではなく、自分がよく撮るシーンと予算、持ち出しやすさのバランスを冷静に見極めることです。今日紹介した選び方の軸と、メーカー別のおすすめパターンを参考にしながら、「まず試してみたい一本」を決めてみてください。あとはそのレンズを付けて球場や公園に出かけ、実際にシャッターを切りながら、自分だけの300mmの使いこなし方を探していきましょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)