【完全保存版】カメラ・写真用語44選!初心者も上級者も「なるほど!」が止まらない

写真撮影の世界へようこそ!カメラには専門用語がたくさんありますが、初心者でも大丈夫。このカメラ・写真用語集では、カメラ用語や写真用語集でよく検索される基本から応用までを情熱たっぷりに解説します。露出やレンズの仕組み、構図のコツ、RAW現像など、撮影テクニック 初心者にもわかりやすくまとめました。「こんな用語、そういう意味だったのか!」と新たな発見があり、上級者も思わずニヤリな豆知識や語源ネタも盛り込みました。楽しく学んで、写真ライフをさらに充実させましょう!

この記事のサマリー

カメラ本体の基本用語 – シャッタースピード、ISO感度、ホワイトバランス、露出補正 など

レンズに関する用語 – 焦点距離、F値(絞り値)、ボケ味、単焦点・ズームレンズ など

撮影技術・構図に関する用語 – 三分割法、シンメトリー構図、パンニング撮影、リーディングライン など

ファイル形式・編集に関する用語 – RAWとJPEG、RAW現像、ヒストグラム、レタッチ など

SNS・デジタル時代の写真トレンド用語 – インスタ映え、エモい、シネマティック、ハッシュタグ など

カメラマン・フォトグラファー用語 – ロケハン、物撮り、スナップ写真、ポートレート など

カメラ本体の基本用語

まずはカメラ本体や設定に関する基本用語から。露出を決める要素や色調整など、写真の基礎となる言葉です。デジタル一眼初心者もここを押さえれば怖いものなし!

シャッタースピード(シャッター速度)

シャッタースピードとは、カメラのシャッター(露光口)を開いている時間の長さ、つまり撮像センサーが光を露光する時間を指します。例えば1/1000秒のように短い(高速)シャッタースピードでは一瞬しか光を取り込まず、動いている被写体をピタッと止めて写すことができます。一方、1/10秒や1秒など長い(低速)シャッタースピードでは、その間ずっと光を取り込むため、動く被写体がブレて写る代わりに暗い場所でも明るく撮影できます。

高速シャッターの例としては、スポーツや野鳥など速く動く被写体をブレずに撮影するときがあります。「止まった水滴」や「舞台で飛び跳ねるダンサーの一瞬」など、人間の肉眼では捉えきれない瞬間を切り取れるのが高速シャッターの醍醐味です。逆に低速シャッターでは、夜景や星空、光の軌跡(車のライトのライン)、滝の流れをスローシャッターで滑らかに表現するなどのテクニックがあります。夜景で三脚を使ってシャッターを数秒開けば、肉眼以上に明るく美しい風景が浮かび上がります。

図: シャッタースピードが遅い(1/125秒)場合の例。滝の水が流れて写り、動感のある滑らかな表現になっています。

図: シャッタースピードが非常に速い(1/8000秒)場合の例。水しぶきの一粒一粒までが止まって写り、肉眼では見えない瞬間が捉えられています。

📝 豆知識: シャッタースピード優先モード(Sモード、またはTv=Time value)は、自分でシャッター速度を設定すると、カメラが自動で適切な絞り値とISOを選んでくれる便利な機能です。動きを表現したいときはあえて低速シャッター、止めたいときは高速シャッターと、創造次第で写真の雰囲気を自由自在に操れます!

📢 こちらの記事もおすすめ ➡

ISO感度

ISO感度とは、センサーが光を感じる感度の尺度です。もともとはフィルムの感度を表す規格ですが、デジタルカメラでも「ISO100」「ISO1600」のように設定します。数字が小さい(ISO100など)ほど感度が低く、光をあまり増幅しません。そのため晴天の屋外や明るい環境での撮影、および高画質を求める場合に適しています。一方、数字が大きい(ISO1600、ISO3200など)ほど感度が高く、弱い光でも大きく増幅して明るく写せます。暗い室内や夜景でシャッタースピードを速く保ちたいときにISO感度を上げると、手ブレを防ぎつつ明るく撮影できます。

ただし感度を上げすぎると、画像にノイズ(ザラザラした粒子状の乱れ)が増え画質が低下するのが欠点です。そのためプロでもISOは可能な限り低く保ち、足りない光は絞りやシャッター、ストロボで補うことが多いです。「暗いからといっていそ(ISO)いで上げすぎない」のがコツですね!(ダジャレ😊)

📝 補足: ISOという名前は国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称に由来します。つまりISO感度は本来「ISO規格」で定められた感度という意味です。デジタル時代の今も「ISO感度を上げる/下げる」と表現し、写真文化に息づいています。

📢 こちらの記事もおすすめ ➡

.webp?w=320)

ホワイトバランス(WB)

ホワイトバランスとは、写真の色合い(色温度)を調整して、白いものを白く見せるための機能です。光には太陽光や電球、蛍光灯など光源によって「青っぽい」「黄っぽい」など色味の違いがあります。同じ白い紙でも、夕焼け空の下では赤橙色に、蛍光灯の下では緑がかった白に写ってしまうことがあります。ホワイトバランス設定を適切に行うと、そうした色被りを補正し白は白らしく、他の色も自然に再現できます。

カメラのWB設定には「太陽光」「日陰」「白熱電球(タングステン)」「蛍光灯」「オート(AWB)」などモードがあります。例えば屋内の電球照明下では「電球モード(タングステン)」にすると、写真全体の青みを強めて黄橙色の照明を打ち消し、自然な色に補正します。逆に夕日のシーンではAWBだと自動で青補正されてしまうので、あえて太陽光モード固定で暖かいオレンジ色を残す、なんてテクニックもあります。

最近のカメラはAWB(自動ホワイトバランス)がとても優秀で、大抵は自動でOK。ただし意図的に色味を変えて作風を演出することも可能です。例えば曇天の日に「日陰モード」にすると若干暖色寄りになり、被写体の肌が健康的に見えたりします。「ホワイトバランス」と言いつつ実は色味クリエイションの道具でもあるんです。

📝 豆知識: プロはグレーカードやカラーチェッカーを使ってホワイトバランスを厳密に合わせることもあります。またRAWで撮影しておけば、撮影後の現像ソフトで自由にWB補正可能です。失敗救済や創作の幅を広げるためにも、RAW撮影+後から調整という方法も覚えておきましょう。

📢 こちらの記事もおすすめ ➡

露出・露出補正

露出とは、写真の明るさを決める要素で、カメラに取り込む光の量のことです。具体的には「シャッタースピード」「絞り(F値)」「ISO感度」という露出の三角形(露出トライアングル)で決まります。適正露出では被写体がちょうど良い明るさに写り、露出オーバーだと白飛び(真っ白な箇所)が発生し、露出アンダーだと黒つぶれ(真っ黒な箇所)が生じます。

カメラは通常、内蔵の露出計(測光センサー)で明るさを測って自動露出を決めます。しかし撮影シーンによってはカメラ任せでは暗すぎたり明るすぎたりする場合があります。例えば逆光の人物では背景に露出が引っ張られて人物が暗く写りがちです。そこで活躍するのが露出補正機能です。プラス補正(+1EVなど)で全体を明るく、マイナス補正(1EVなど)で暗く撮るようカメラに指示できます。露出補正ダイヤルやボタンで ±3段程度まで調整可能です。

デジタル一眼では露出補正は頻出テクニックです。初心者の方はぜひ積極的に使ってみましょう。「ちょっと暗いな」と思ったら +補正、「白飛びしそうだ」と思ったら -補正、といった具合です。ヒストグラム(後述)を見ながら補正すると失敗が減りますよ。

📝豆知識: 「露出を切る」という表現がありますが、これはフィルム時代からの写真用語で「シャッターを切って写真を撮る」という意味です。露出=撮影のことを指すわけですね。カメラマン同士の会話で「今いい光が来た!露出切って!」なんて言われたら、「今すぐシャッターを押して撮影して!」という意味になります。

📢 こちらの記事もおすすめ ➡

レンズに関するカメラ用語

続いてレンズに関する用語です。レンズはカメラの「眼玉」であり、どんな写真が撮れるか大きく左右します。焦点距離や絞り値、レンズの種類による違いを知れば、「ボケ味が綺麗なポートレート」や「広大な風景をダイナミックに切り取る」など表現の幅が広がります。初心者もここを理解するとグッとステップアップできますよ!

焦点距離(画角)

焦点距離とは、レンズの光学中心からイメージセンサー(撮像素子)までの距離をミリメートル(mm)で表したものです。レンズの名前に「50mm F1.8」などと書かれている数値がそれで、「このレンズの焦点距離は50mm」という意味になります。焦点距離は画角(写せる範囲の広さ)を決定する重要な要素です。

一般に、焦点距離が短いレンズ(~35mm以下)は広角レンズと呼ばれ、写せる範囲(画角)が広いのが特徴。広大な風景や狭い室内全体を一枚に収めたいときに便利です。また被写体に近づけるほど遠近感(パースペクティブ)が強調され、手前のものが大きく、遠くのものが小さく写ります。この効果でダイナミックな表現が可能です。

逆に焦点距離が長いレンズ(~85mm以上)は望遠レンズと呼ばれ、遠くの被写体を大きく引き寄せて写すことができます。スポーツや野生動物、月の写真など離れた被写体に最適です。ただし画角は狭くなり、遠近感は圧縮されて背景がグッと近づいたような描写になります(望遠特有の圧縮効果)。ポートレートでは背景が大きくボケて人物が浮き立つような写真に活かせます。

焦点距離が中間(50mm前後)のものは標準レンズと言い、人間の肉眼に近い自然な画角を持ちます。スナップやポートレート、風景までオールマイティーに使える便利な画角です。

📝 覚え方: 広角は「広ーく写る」、望遠は「遠ーくのものを写す」とイメージしましょう。またカメラ本体のセンサーサイズによって実効画角は変わる(クロップ係数)点にも注意。フルサイズ換算◯◯mmなどと表現しますが、初心者のうちは「自分のカメラでの見え方」を体感で覚えていくと良いでしょう。

📢 こちらの記事もおすすめ ➡

F値(絞り値)と被写界深度

F値(絞り値)とは、レンズの絞り(光を通す開口部)の大きさを表す数字です。レンズには虹彩のように開いたり閉じたりする絞り羽根があり、その開口直径に応じてレンズを通る光の量を調整できます。F値が小さい(例: F1.8やF2.8)ほど絞りが大きく開いて光をたくさん通し、F値が大きい(例: F16やF22)ほど絞りが狭くなり通る光が少なくなります。このため、明るいレンズほど小さいF値を実現でき、高価になる傾向があります。

F値は露出(明るさ)だけでなく被写界深度(ピントが合う範囲)の広さにも大きく影響します。F値が小さい(開放絞り)と被写界深度は浅くなり、ピント面の前後ですぐボケ始めます。背景を大きくぼかして被写体を浮き立たせるポートレート撮影などに向いています。一方、F値を大きく絞ると被写界深度は深くなり、手前から奥までピントが合った写真になります。風景写真で隅々までシャープに見せたいときなどに有効です。

図: 絞り値の違いによる背景ボケの比較。上の写真は F1.4(絞り開放)で撮影しており、背景が大きくぼけている。下の写真は F22(小絞り)で撮影しており、背景の細部までくっきり写っている。

F値とシャッタースピード、ISO感度の組み合わせで露出が決まる関係を露出の三角形と呼びます。例えば屋外で背景をぼかしたい→F値を開放に→明るくなりすぎるからシャッター速く→それでも明るければISO下げる、といった具合です。最初は難しく感じますが、慣れると直感的に設定を操れるようになります。まさにカメラマンの腕の見せ所ですね!

📝語源メモ: F値はfocal ratio(焦点距離比)に由来し、レンズの焦点距離を有効口径で割ったものです。例えば50mmレンズの絞り直径25mmならF2.0(=50/25)となります。また「開放(解放)」とは絞りを開ける(F値最小)こと、「絞る」とはF値を大きくすることです。写真仲間との会話でも「もう少し絞って」「思い切り開放で撮ろう」なんて使いますよ。

📢 こちらの記事もおすすめ ➡

ボケ味(ボケ)

ボケとは写真用語でピントが合っていない部分のボヤけ具合を指します。背景などを意図的にぼかすことで被写体を引き立てる表現技法で、特にポートレート撮影でよく使われます。日本語の「ボケ(暈け)」が語源で、そのまま英語の bokeh としても通用します。

ボケの質には「ボケ味」という言葉があり、レンズごとの描写の個性として論じられます。例えば高品質なレンズではボケが滑らかで美しいクリーム状になると言われ、これを「玉ボケが綺麗」「ボケがうるさくない」などと表現します。一方、安価なレンズやミラー式レンズではボケがザワザワしたり輪郭が二重になったりすることもあり、「ボケが硬い」「騒がしいボケ」と評されます。

ボケを活かす撮影テクニックとしては、被写体にぐっと寄って、背景を遠く離すとより大きなボケが得られます。また明るい単焦点レンズで開放付近を使うと背景がとろけるようにぼけます。夜景の点光源を背景にすると丸い玉ボケがたくさんできて幻想的です。

📝 余談: お笑い芸人の「ボケとツッコミ」のボケと、写真のボケは漢字こそ違えど(惚け vs 暈け)、由来は共に「はっきりしない状態」という意味です。写真好きな人に「このボケ最高だね!」と言われたら、それは褒め言葉なのでニッコリしましょう😄。

単焦点レンズとズームレンズ

単焦点レンズとは、焦点距離が固定のレンズのことです。ズームできない代わりに構造がシンプルで明るいレンズが多く、開放F値が小さい(明るい)ものが多いです。そのため少ない光量でも撮りやすく、また大きな美しいボケが得られるのも特徴です。描写がシャープで歪みが少ない傾向もあり、ポートレートやスナップ撮影で人気です。ただし画角を変えるには自分が動いて被写体との距離を調整する必要があります(これを「足ズーム」なんて呼んだりもします)。

ズームレンズは、焦点距離を可変(ズーム)できるレンズです。一本で広角から望遠まで画角を変えられる汎用性が魅力で、交換の手間なく様々なシーンに対応できます。旅行など荷物を減らしたい場合や、瞬時にフレーミングを変えたい報道・スポーツの現場で重宝します。ただし単焦点に比べると構造が複雑なためサイズ・重量が増しがちで、開放F値もそれほど明るくないものが多いです。近年は各社から軽量・高画質なズームも増えており、一概に「単焦点=高画質、ズーム=画質劣る」とも言えなくなってきました。

📝 大三元レンズ: レンズの世界でよく聞くのが「大三元」という言葉。これはプロ御用達の明るいズームレンズ3本セット(広角・標準・望遠ズーム、いずれもF2.8通しなど)を指します。例えばフルサイズ一眼で 14-24mm F2.8, 24-70mm F2.8, 70-200mm F2.8 の3本がニコン・キヤノンユーザー憧れの大三元。これさえ揃えればあらゆる撮影領域を高水準でカバーできるというわけです(お値段も三元…💸)。

撮影技術・構図に関する用語

次は撮影技術や構図に関する用語です。写真は光と被写体だけでなく「どのように切り取るか」も大切です。構図のセンスは一朝一夕には磨けませんが、基本ルールを知って実践すれば確実に上達します。ここでは代表的な構図テクニックや撮影技法を紹介します。初心者の方も「なんだかパッとしない写真…」と感じたら、ぜひ以下の用語を思い出して試してみてください!

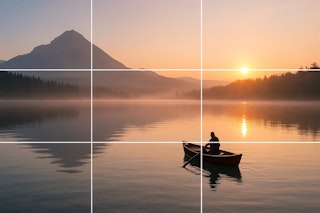

三分割法(ルールオブサード)

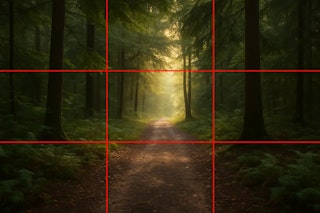

三分割法は、写真の基本中の基本とも言われる構図テクニックの一つです。カメラのファインダーや液晶画面を縦横それぞれ3分割する線(グリッド)を想像し、主要な被写体や地平線などをその線上または交点に配置します。こうすることで画面全体のバランスが良く収まり、安定感のある構図になると言われています。たとえば風景写真で空と地面の境界(地平線)を上1/3のラインに置く、人物の目の位置を左1/3・上1/3の交点付近に置く、などが典型です。

図: 三分割法の例。写真を縦横に3分割した赤いグリッド線の交点付近に、道が森から抜けて光へ続くポイント(明るい消失点)を配置している。主題を画面中央からずらすことで余白とのバランスが良くなり、ストーリー性を感じる構図になっている。

三分割法はシンプルですが非常に有効で、どんな場面でも応用しやすい万能構図です。初心者の方はまずこのルールを意識するだけで写真の印象がぐっと良くなることが多いです。「なんだか構図が決まらない…」というときは、被写体を真ん中ではなくどこか1/3ライン上に配置できないか試してみましょう。きっちり厳密でなくとも、「おおよそこの辺かな」くらいでOKです。慣れてきたらあえて外すこともありますが、まずは型を身につけることが上達の近道です。

📢 こちらの記事もおすすめ ➡

シンメトリー構図(対称構図)

シンメトリー構図とは、写真の中において被写体やシーンを左右(または上下)対称に配置する構図です。建築物の真正面からの写真や、水面に映る景色の反射などが典型的ですね。左右対称にきっちり収めると、シンプルでクール、そして安定感のある印象の写真になります。特にお寺や橋梁など左右対称デザインの建造物では、その美しさを強調できる効果があります。

図: 水面の反射を利用した左右対称(シンメトリー)構図の例。インドのタージマハルを中心線で対称にとらえ、上下も水に映ってほぼ対称になっている。安定感があり、思わず見惚れてしまうシーンだ。

ただ完璧に対称にすると安定しすぎて単調になる場合もあります。その場合はあえて少し対象をずらすことで不思議な緊張感や動きを生み出す手法もあります。例えば左右対称の建物写真で、人を片側だけに立たせてみる、などです。まずは対称に撮ってみて、そこから崩すという2段構えでチャレンジしてみましょう。

📝 補足: シンメトリー構図は見た目のインパクトが強いので、SNS映えもバッチリ。インスタグラムでも「#対称写真」「#symmetry」といったハッシュタグで多くの作例が見られます。鏡を使ったり、水たまりにスマホを近づけて写り込みを撮ったり、自宅でも創意工夫で対称写真が撮れますよ。

パンニング撮影(流し撮り)

パンニング撮影(流し撮り)とは、動いている被写体に合わせてカメラを動かしながら撮影する技法です。シャッターを切る際にカメラを被写体の動きと同じスピード・方向で振ることで、被写体は比較的シャープに写り、背景が流れてブレる写真になります。これにより、静止画でありながらスピード感や動感を表現できるのが特徴です。

車や電車、走る人やスポーツ選手などの撮影でよく使われます。例えばモータースポーツでは、レーシングカーを追いながら撮影すると車体はくっきり写り、背景が横方向に流れてスピード感満点の写真になります。シャッタースピードは被写体の速さによりますが、車なら1/60秒前後、自転車や走る人なら1/30秒程度から練習すると良いでしょう。慣れてきたら1/15秒などさらに遅くして背景をよりブラーさせると「まるで光の帯の中を被写体が駆け抜けている」ようなドラマチックな表現も可能です。

図: パンニング撮影の例。走り去るスポーツカーに合わせてカメラを振りながら撮影しているため、車はブレずに写り背景が横方向に流れている。スピード感と迫力が伝わってくる。

パンニングのコツはカメラを被写体と同期させて滑らかに振ること。撮影時は足を肩幅に開き上半身をひねるように使い、被写体を視野の中央に捉え続けます。シャッターを切った後もすぐ止めず、最後まで振り抜くようにしましょう。これによりブレの少ない成功率の高い流し撮りができます。また手ブレ補正機能は縦ブレ補正モードにするかOFFにする(横方向の動きを妨げないように)など、機材設定面もチェックポイントです。

📝語源: 「パンニング(Panning)」は映画撮影でカメラを水平に振る動作 Pan に由来します。英語では動詞で “pan the camera” と言い、写真でも同様の動きを応用したのでこの名前が付きました。ちなみに被写体を追わず固定したまま撮って背景も被写体もブレブレの失敗写真は単なる手ブレ写真なので、それは「流し撮り成功!」とは言えませんのであしからず…)(笑)。

リーディングライン(導線構図)

リーディングラインとは、写真の中の線状の要素(道路や橋、柵、光の筋など)を巧く利用して視線を被写体へ導く構図テクニックです。たとえば一直線に伸びる道路が画面内にあれば、見る人の視線は自然とその線に沿って奥へ誘導されます。そこに主題となる被写体がいれば、写真に深みやストーリーが生まれます。

典型例は線路や橋梁を使った風景写真でしょう。線路がカーブしながら消えていく先に夕焼け空が広がっていたりすると、その場の空気感に引き込まれる写真になります。また森の中の小径(こみち)を入れて奥に人物を配置すれば、「物語の主人公が先へ進んでいく」ようなイメージにも。建築写真でも廊下のパースペクティブを活かし、その先端に人を立たせるだけで画になることがあります。

リーディングライン構図は、写真に遠近感や奥行きを与え、なおかつ鑑賞者の視線を迷わせず主題に導く効果があります。ただし線が強すぎるとそちらにばかり目が行って主役が負けることも。バランスを見つつ、うまく使ってみてください。

📝 例: ナショナルジオグラフィックのプロ写真を見ると、驚くほど巧みにリーディングラインが使われています。川の流れや雲の形でさえ視線誘導に使う達人技も。普段から「どんな線があるかな?」と景色を観察すると、構図力アップにつながります。

その他の構図・技法あれこれ

上記以外にも写真の構図や撮影技法には様々なものがあります。いくつかピックアップして紹介します:

- 日の丸構図:被写体を思い切って真ん中に配置する構図です。安定はしますが単調になりがちとも言われます。ただ被写体の存在感を強調したいときには有効で、敢えて日の丸にする大胆さも時には◎。

- フレーミング:手前に木の枝や窓枠などを入れて額縁のように主題を囲む手法です。奥行き感や主題の強調に役立ちます。

- 対角線構図:被写体を斜めに配置し、画面対角線上に動きや流れを作る構図。ダイナミックでリズミカルな印象になり、風景写真では遠近感も強調されます。

- ハイキー / ローキー:露出を大きく明るく飛ばした写真をハイキー、逆に暗く落として影を活かした写真をローキーと言います。赤ちゃん写真はハイキーでふんわり、ミステリアスなポートレートはローキーで渋く、など作風表現の一種です。

- ブレ表現:あえて手ブレや被写体ブレを活用する撮り方です。夜の街で歩く人をわざとブラして軌跡を描かせたり、ズームレンズを回しながら撮るズーム流し(ズーミング)で被写体から放射状のブレを生んだり、失敗に見えるブレも工夫次第でアートになります。

構図や技法は「絶対の正解」はありません。基本を学んだらどんどん遊んでみましょう!デジタルなら失敗しても即確認&再挑戦できます。情熱と工夫であなた独自の一枚を切り取ってください。

ファイル形式・編集に関する用語

撮った写真をどう保存し、編集・現像するかも重要な知識です。RAW現像やレタッチといった作業を通じて作品を仕上げる過程も写真の楽しみですね。このセクションでは画像ファイル形式やデジタル現像の基本用語を押さえましょう。カメラから出てきた写真をSNSにアップしたりプリントしたりする裏側には、こうした用語が関わっています。

RAW(ラウトゥ、ロウ)

RAWとはその名の通り「生の(Raw)データ」という意味で、カメラのセンサーが記録した未加工・非圧縮の画像データファイルを指します。JPEGなどと違いカメラ内での画像処理(ホワイトバランス適用や圧縮保存など)を一切行っておらず、センサーが捉えたすべての情報が含まれるのが特徴です。メーカーごとに拡張子は異なり(NEFや.CR2、.ARWなど)、専用ソフトでの現像が必要です。

RAWのメリットは何と言っても画質劣化なく後から編集できることです。例えば露出オーバー/アンダーもRAWなら後で±2EV程度は持ち直せたり、ホワイトバランスも自由に変更できます。ダイナミックレンジが広く、暗部やハイライトの階調も余すところなく記録されるので、風景写真で空の階調を引き出したり、ポートレートで肌の質感を丁寧に調整したりとプロクオリティの仕上げが可能です。

一方デメリットはファイルサイズが大きいことと(JPEGの数倍~十数倍)、特殊なソフトが必要なことです。一般にはAdobe LightroomやPhotoshop、各メーカー純正の現像ソフトなどを使います。RAWファイル自体は汎用性が低く直接SNS投稿やプリントができないため、現像ソフトで仕上げてJPEGやTIFFに書き出す必要があります。

📝 豆知識: 写真に本気で取り組むならRAW撮影がおすすめです。特に風景や夜景、こだわりのポートレートではRAW現像の余地があると救える写真が格段に増えます。もちろん撮って出しJPEGでSNSにすぐシェアも楽しいですが、「ここもう少し明るければ…」なんて写真もRAWなら後で救出できます。容量と手間はかかりますが、その分写真表現の幅を広げてくれる魔法の素材とも言えます。

JPEG(ジェイペグ)

JPEGはデジタル写真でもっとも一般的な画像ファイル形式です。撮った写真をカメラ内で自動現像・圧縮して保存したもので、すぐに閲覧・共有しやすいのが特徴です。例えばスマホやデジカメは標準でJPEG撮って出しが多く、ファイル拡張子は「.jpg/.jpeg」。1677万色ものフルカラーに対応し、人間の視覚で違和感ない程度に画質を落としてファイルサイズを小さくしています。

JPEGの長所は扱いやすさと軽さです。ファイルサイズが小さいためメモリやストレージを圧迫しにくく、メール添付やSNS投稿にも適しています。また世界中のほぼすべての機器・ソフトが対応している互換性の高さも強みです。カメラで撮影後すぐにスマホに転送してInstagramにアップ、なんてワークフローもJPEGならお手の物です。

短所としては非可逆圧縮ゆえに画質劣化が避けられないことです。特に繰り返し編集・保存するとブロックノイズ(圧縮ノイズ)が増えます。また撮影時にカメラが自動処理した後の画像なので、RAWほど露出やホワイトバランスの後調整幅は大きくありません。言わば「出来上がった料理」に近く、後から味付けをガラッとは変えにくいのです。

📝 補足: JPEGという名称はJoint Photographic Experts Groupという標準化組織名に由来します。JPEGファイルは8ビット(約1677万色)カラーですが、RAWは12~14ビット相当の情報量を持つため、色調補正耐性に差が出ます。とはいえ昨今のカメラJPEGエンジンの進化は著しく、「JPEG撮って出しが完成形!」という写真家もいます。用途とスタイルに合わせて使い分けたいですね。

RAW現像

RAW現像とは、RAW形式で記録した生データをパソコンやスマホのソフトで画像として仕上げる作業です。デジタル暗室とも言え、フィルム写真における現像・プリント工程に相当します。Adobe LightroomやCamera Raw、各メーカー純正ソフト(Canon DPP、Nikon NX Studioなど)が代表的なRAW現像ソフトです。

現像では露出(明るさ)、コントラスト、ハイライト・シャドウ、ホワイトバランス、彩度、シャープネスなど多岐にわたる調整が可能です。「暗すぎて黒潰れしている部分を持ち上げる」「肌色のホワイトバランスを微調整する」「風景写真で空だけマスクして彩度を上げる」など、写真のポテンシャルを最大限引き出すクリエイティブな工程です。

RAW現像の醍醐味は何と言っても自分好みの絵作りができること。カメラ内のJPEG設定より細かく、かつ大胆な変化もつけられます。例えば夜景をドラマチックな青に振ったり、逆光ポートレートの被写体だけ明るくしたり。最近はプリセット(他者の現像設定)を当てて映画風/レトロ風に一発変換なんて楽しみ方もあります。

注意点は、RAW現像には時間と労力がかかること。大量の撮影では現像が追いつかない…なんて事態も。そんな時はJPEG撮って出しと使い分けたり、キーワード一括現像(バッチ処理)で効率化したりしましょう。

📝 一口メモ: よく聞く「レタッチ」は現像に限らず画像加工全般を指します。RAW現像も広義のレタッチですが、Photoshopでの合成や修復もレタッチと呼びます。「現像でとどめて過度なレタッチはしない」というポリシーの写真家もおり、どこまで許容するかは作家性にも関わります。とはいえデジタル時代、明るさや色味を調整する程度ならもはや「現像のうち」とも言えますね。

ヒストグラム

ヒストグラムとは、写真の明るさの分布をグラフで表したものです。横軸が暗部(シャドー)から明部(ハイライト)までの明るさの段階、縦軸がその明るさのピクセル数を示します。簡単に言えば「どれくらいの明るさの画素がどれだけあるか」を可視化したもので、カメラの再生画面や編集ソフトで確認できます。

ヒストグラムを見ると、その写真が適正露出かどうか一目瞭然です。例えばグラフが全体的に左寄りなら暗い写真(露出アンダー)、右寄りなら明るい写真(露出オーバー)と判断できます。両端が途中で切れている場合、左端なら黒潰れ、右端なら白飛びが起きています。理想的なヒストグラムは被写体にもよりますが、山が左右に偏りすぎず、極端な切れがない状態です。

撮影現場でもヒストグラムを参考にすると失敗写真を減らせます。液晶の小さなサムネイルでは見逃す露出ミスも、ヒストグラムなら暗部・明部の偏りとして示されるため、すぐ補正できます。特に逆光や夜景などはカメラ任せでは判断しづらいので、こまめにヒストグラムをチェックしましょう。

📝 補足: ヒストグラムは単に露出だけでなくコントラスト傾向もわかります。山が中央に集中し両端がスカスカならコントラスト低め(眠い写真)、逆に山が左右に分かれて中央が少なければコントラスト強め(メリハリ強い写真)です。またRGB各色のヒストグラムで色被りも分析できます。プロの現像師はヒストグラムを凝視しつつ緻密な調整をしていますが、我々も楽しく活用して写真上達に役立てましょう。

SNS・デジタル時代の写真トレンド用語

写真文化は常に進化しており、SNS時代ならではの新しい表現や流行語も生まれています。このセクションでは特に若い世代を中心に使われるトレンド用語を紹介します。Instagramなどで写真を共有する時によく耳にする言葉ばかりです。最新トレンドを知れば、あなたの写真も「いいね!」が増える…かも?

インスタ映え

インスタ映えとは「Instagram映え」の略で、SNS映えする写真、つまり写真共有サービスでひときわ目を引き、人に自慢したくなるような映える写真を指す流行語です(2017年の流行語大賞にもなりました)。具体的にはカラフルでポップだったり、おしゃれで非日常的だったりする写真が典型とされます。例えば可愛いカフェのスイーツ、旅行先のフォトジェニックなスポット、カラフルな壁の前でのポートレートなど、思わず「いいね!」したくなる映える被写体やシチュエーションがインスタ映えの王道です。

2016年前後、Instagramが若者に急速に広まる中でこの傾向が強まり、「とにかく映える写真を撮ってSNSに載せたい!」というカルチャーが生まれました。高彩度でキラキラ加工された非日常感のある写真がもてはやされ、一種の社会現象に。しかしその反動もあり、後述する「エモい写真」など新たな潮流も出現しています。

インスタ映え写真を撮るコツとしては、明るくハッキリした色使い、シンメトリー構図や平置き(真上撮り)構図、トレンドの小物使いなどが挙げられます。またInstagramのフィルターや加工アプリで統一感ある仕上げにするのも手です。とはいえ「映え」を狙いすぎて背伸び感が出ると逆効果。最近では「作り込みすぎない自然体なおしゃれ」が好まれる傾向もあります。

📝 豆知識: 2019年頃からは「映え疲れ」という言葉も生まれました。常にSNS映えを意識することに疲れる人が増え、「もう映え写真は古い、もっと日常的で等身大がいい」という流れに。その文脈で次の「エモい写真」ブームが来ています。トレンドは巡る…ですね。

エモい

エモいとは若者言葉で「感情が揺さぶられるような情緒的な様子」を指し、写真分野ではどこかノスタルジックで心に染みるような写真を表現する際に使われます。語源は英語の emotional(感情的な)の略で、2018年頃からフィルム風・ヴィンテージ風の写真ブームとともに広まりました。

「インスタ映え」が見た目の華やかさや理想感を追求するのに対し、「エモい写真」はありのままの日常や過去の記憶を大切にし、見えないもの(雰囲気やストーリー)に価値を見出す世界と言われます。具体的には、少し色褪せたフィルム写真のような色調や粒子感、ゆるいピントやブレ、光漏れの演出などが特徴です。写っているもの自体は何気ない日常の一コマでも、その写真を見た人の胸にキュンとくるような郷愁や物語性がある…それがエモい写真です。

エモい写真を撮るテクニックとして、フィルムカメラで撮るのが手っ取り早いです。あるいはデジタルでも、後加工でフィルム風の色褪せ(フェード)を入れたり粒状感を加える、ホワイトバランスを暖色寄りにして夕暮れ感を出す、意図的にピントや水平を甘くする、といった方法があります。要は「完璧に綺麗」より少し不完全で余韻のある描写がキモです。それによって見る人が記憶を重ね合わせ、感情移入しやすくなります。

📝 時代背景: エモい写真の流行には、ミレニアル世代の価値観も影響しています。「物より思い出」「等身大の自分を肯定」といった風潮の中、飾らない自然な日常や過去の思い出を尊ぶ写真が見直されたのです。「インスタ映え」に疲れた人々へのアンチテーゼとして、エモい写真の“わびさび”が再評価されたとも言えるでしょう。

シネマティック

シネマティックとは「映画のような」という意味で、写真や動画においてシネマ映画の一場面を思わせるような雰囲気を指します。具体的な特徴としては、映画的な色調(いわゆるシネマティックなカラーグレーディング。例: ティール&オレンジ)、横長のワイドスクリーン比率(黒帯入り)、浅い被写界深度での前ボケ・後ボケ、ドラマチックなライティングなどが挙げられます。

昨今は動画だけでなく写真でも「シネマティック風」がトレンドです。SNSでも #cinematic のハッシュタグでフィルム映画さながらの色合いの写真が多数投稿されています。夕暮れ時に逆光で撮ったポートレートを暗め&コントラスト強めに現像し、2.35:1のアスペクト比で上下黒帯をつければ、誰でも簡単に「なんか映画っぽい!」写真の完成です(最近のスマホカメラにもシネマティックモードが搭載され、ワンタップで背景ボケ動画が撮れたりします)。

シネマティック表現のポイントはストーリー性です。ただ色を真似るだけでなく、一枚の写真から物語を感じさせることが大事です。被写体の表情や動き、構図に工夫を凝らし、「この続きが気になる…!」と思わせたら成功。例えば雨の夜の街角で傘を差す人を遠目に撮ると、映画のワンシーンのようなムードが漂います。観る人の想像力を刺激するのがシネマティック写真の醍醐味ですね。

📝 関連: シネマティックの対極にあるのがドキュメンタリータッチな写真でしょう。どちらが良い悪いではなく、表現スタイルの違いです。シネマティック編集を施すことで非日常感を演出できますが、逆に日常スナップは無加工でリアルな色合いの方がその場の空気感が伝わる場合も。写真の仕上げは伝えたい内容によって使い分けたいですね。

その他のSNS時代ワード

- フォトジェニック:直訳は「写真映えする」という意味で、インスタ映えと似ています。フォトジェニックな場所、フォトジェニックな料理、など被写体そのものの魅力を指すことも。

- 映えスポット:写真映えするスポット(場所)のこと。○○県 映えスポット、といった記事も多いです。

- タグる:ハッシュタグ検索すること。「#〇〇」でタグる、とSNS世代は言ったりします。写真投稿時は効果的なタグ付けも大事ですね。

- ストーリー:Instagramの24時間で消える投稿機能(Stories)。縦長画面用の写真・動画を指す文脈で使われます。加工エフェクトも豊富で、「ストーリー映え」なんて言葉も。

- 〇〇ジェニック:フォトジェニックの派生で、例えば「インスタジェニック」=インスタ映えする、の意。SNS名+ジェニックでそのSNS向きの映えを表現します。

SNS時代の写真トレンド用語は移り変わりも早いですが、根底にあるのは「写真でコミュニケーションしたい!みんなと共感したい!」という思いでしょう。流行り言葉もうまくキャッチしつつ、自分らしい写真表現を楽しんでください。

カメラマン・フォトグラファー用語

最後にプロ/現場で使われる専門用語や俗語をいくつか紹介します。カメラ好き同士の会話で飛び出すこともあるので、知っておくと「おっ、わかってるね」と思われるかも? また被写体モデルさんやクライアントとのコミュニケーションで専門用語が出ることもあるので、フォトグラファー志望の方は要チェックです。

ロケハン

ロケハンとは「ロケーション・ハンティング」の略で、撮影場所の下見をすることです。本番の撮影に先立って現地に赴き、光の状態や背景、撮影許可や安全面などを確認します。映画やドラマの世界で生まれた用語ですが、スチール写真の撮影でもよく使います。例えば雑誌のファッション撮影で「明日の撮影場所、今日ロケハンしてきます」などと使います。

ロケハンをしっかり行うことで、当日の撮影がスムーズになり作品クオリティも上がります。太陽の向きや時間帯による光の変化、予備の撮影スポット、機材搬入経路など、下見しておけばトラブルを回避できます。「勘で行って何とかなるでしょ」ではなく、プロほど入念にロケハンするものです。

📝 現場豆知識: ロケハン中に撮った参考写真は「ロケハンフォト」なんて呼んだりします。撮影当日のイメージ共有に役立ちます。また遠方の場合はGoogleストリートビューで事前ロケハンすることも増えました。便利な時代ですね。

物撮り(ブツ撮り)

物撮り(ブツ撮り)とは、商品や小物を主役として撮影することです。要するに物の写真全般ですが、特に商業写真や広告で商品の魅力を伝えるための静物撮影を指します。アクセサリーや料理、雑貨、化粧品など単体の商品写真から、ECサイトの商品カット、カタログ撮影まで範囲は広いです。

物撮りの世界は奥深く、ライティングが命です。被写体の質感(ツヤ、透明感、立体感など)をいかに表現するか、ライトやレフ板、時には何十枚ものストロボを駆使します。また白背景の切り抜き写真一つ撮るにも、背景紙の滑らかなグラデーションや映り込み処理などプロ技が詰まっています。「簡単そう」と思われがちですが、実は高度なスキルを要するジャンルで、「ブツ撮り職人」のフォトグラファーも存在します。

昨今ではSNS映え写真として、一般の方も雑貨や料理をおしゃれに物撮りして投稿することが増えました。小さい撮影ボックスやLEDライトが安価に手に入るので、自宅でミニスタジオ撮影を楽しむ人も。物撮りは身近な被写体で練習しやすいので、カメラ初心者のスキルアップにも実は最適です。

📝 余談: プロカメラマン同士の会話では「明日はブツ撮り案件で…」なんて普通に出ます。クライアントとの打ち合わせでも「商品1点ずつのブツ撮りを◯カット、イメージカットを少々」という感じです。写真業界用語として知っておくとgood。

スナップ写真(スナップ)

スナップ写真とは、日常の何気ない瞬間や被写体を即興的・自然体に撮影した写真のことです。英語の snapshot(パッと撮った写真)に由来します。特に街角でのストリートスナップや旅行先での旅スナップなど、構図や演出に凝りすぎず直感で切り取ったような写真を指すことが多いです。

スナップの魅力は被写体の自然な表情や街の空気感、その場の「生の瞬間」を写し取れることです。ポートレートのようにポーズを指示せず、人々の動作や表情をありのまま捉えたり、街の中で偶然目に留まった面白い光景を逃さず撮ったり。まさに写真の原点的な楽しさがあります。

テクニック的には小型のカメラでサッと撮るのがスナップ向きです。フィルムライカで街を徘徊する写真家に憧れる方も多いでしょう。被写体に気付かれないように撮る「盗撮では?」問題もありますが、公共の場での撮影マナーとプライバシーに配慮しつつ楽しみたいですね。撮られる側も自然体で写っているからこそ、後で見返して「この瞬間こんな表情してたんだ」と新たな発見があったりします。

📝 補足: スナップ写真は履歴書写真などの対義語としても使われ、「スナップ(スナップ写真)でも可」と書いてあれば日常のスナップショットで構わないという意味です。オーディション募集要項などで見かけます。日常を切り取った写真という定義がここでも生きていますね。

ポートレート / カメラマンあるある用語

最後にその他、カメラマン界隈でよく使う用語をいくつか箇条書きで:

- ポートレート:人物写真のこと。モデルとのコミュニケーションも含め「ポトレ撮り行こう」と略したり。

- レリーズ:シャッターを切ること。またリモートレリーズ(コードや無線で遠隔シャッター装置)のことも。「レリーズして~」=シャッター押して~。

- 上がり:撮影の成果物。「今日の上がり良い感じ!」=今日撮れた写真いい感じ! の意。

- RAW現:RAW現像の略。「あとでRAW現しとくね」なんて言ったり。

- カラバリ:色違いの商品写真(Color Variation)のこと。ECサイト用ブツ撮りではおなじみ。

- 日中シンクロ:太陽下でストロボを使う撮影手法。逆光ポートレートで人物にストロボ当てる等。用語自体がカッコイイので会話に出がち。

- フィルムルック:デジタル写真をフィルム風に仕上げた見た目。エモい写真の文脈でよく使われます。

などなど、挙げればキリがないですが写真好き同士ならではの用語もたくさんあります。

まとめ

以上、カメラ・写真用語集をドドーンと紹介してきました。「ふむふむ、勉強になったぞ!」という初心者さんも、「あるある、知ってる知ってる!」という上級者さんも、改めて写真用語の奥深さ・面白さを感じてもらえたなら幸いです。

写真の世界は用語を知ると見える景色が変わります。カメラの設定一つ取っても、「シャッター1/250でF8、ISO400だから適正露出か…」と判断できたり、撮影テクを聞いて「なるほど、このエモい感じはフィルムルック+粒子で演出してるのね」と理解できたり。用語は単なる知識ではなく写真コミュニケーションの共通言語です。

ぜひ本記事をブックマークして、悩んだとき振り返ったりお友達に教えてあげたりしてください。情熱を持って学んだ知識は、きっとあなたの写真表現を豊かにし、「読んでよかった!」と思える一枚をもたらしてくれるでしょう。それでは、素敵なフォトライフを!📸✨

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.webp?fm=webp&q=75&w=640)

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)