もう迷わない写真の撮り方!はじめてのカメラ設定と露出三要素を完全攻略

日常の中でふと目にする風景や、かけがえのない一瞬を写真に収めるためのコツは、初心者から上級者まで誰もが学んでおくべき基本技術です。本記事では、機材の準備から撮影前のカメラ設定、シーン別の具体的なテクニックまで、実践的なアドバイスを交えながら、写真撮影に役立つ内容を余すところなく解説します。ぜひ最後までお付き合いいただき、一枚一枚に想いを込めた素敵な写真作りの参考にしてください。

この記事のサマリー

撮影前の準備&カメラ設定を徹底解説し、現場でのトラブルをゼロにする手順を提示。

絞り・シャッタースピード・ISOの三位一体で“思い通りの露出”を作る実践レシピを紹介。

夜景・ポートレート・風景などシーン別テクニックで「撮れない…」を「撮れた!」に変換。

編集・色彩管理・自己評価のフローで作品をブラッシュアップし、次の撮影へつなげる。

創造性を刺激するチャレンジ課題で、誰でも“物語を語る写真家”へステップアップ。

撮影前のカメラ設定と準備

撮影準備は、良い写真を撮るための基礎中の基礎です。ここでは、カメラの電源、レンズの取り付け、バッテリーやメモリーカードの確認など、現場に向かう前の基本チェック項目を網羅的にご紹介します。基本設定を万全にしておけば、いざ撮影に臨んだとき、予期せぬトラブルを防ぎ、スムーズな作業が実現します。

- 電源・バッテリー・メモリーカードをチェック。

- レンズ装着→センサークリーニング→設定リセットの3ステップ儀式で想定外をゼロに。

- 雨・砂・寒暖差。自然は手加減してくれない。レインカバー&シリカゲルは常備薬。

撮影環境の事前確認と機材点検

まずは屋外や屋内、被写体の状況に応じて、必要な機材やアクセサリーがそろっているかを確認しましょう。カメラ本体のシャッターボタンや液晶画面の状態、操作性のチェックを怠らず、バッテリー残量やメモリーカードの空き容量、さらには予備機材の準備も重要です。特に長時間の撮影や遠征の際は、トラブルが起きても迅速に対応できるよう、機材の状況を複数回確認しておくと安心です。

現場での基本カメラ設定

撮影現場に入る前に、カメラの基本設定を見直しましょう。ISO感度、シャッタースピード、絞り値などは、光の量や被写体の動きに応じて調整が必要です。また、ホワイトバランスやフォーカスモードも現場の状況に合わせ使い分けることが求められます。これにより、撮影中の後戻りができないシーンでも、一発で納得のいく写真を収めることが可能となります。

絞り・シャッタースピード・ISOの調整法

撮影時の露出は、作品の印象を大きく左右します。絞り、シャッタースピード、ISOの3要素は、写真の明るさや被写体の動きを表現するためのキーポイントです。それぞれのパラメータがどのように影響し合うかを理解することが、理想の一枚に近づく第一歩となります。

要素 | 効果 | 目安 | ワンポイント |

|---|---|---|---|

絞り | 被写界深度 | f/1.8~f/11 | 背景ぼけなら数字を小さく |

シャッタースピード | 動体ブレ | 1/1000~30″ | “速さ⇔光量”のシーソー |

ISO | ノイズ | 100~6400 | 「必要最低限」が正義 |

絞り値の活用と被写界深度の調整

絞りはレンズを通る光の量を調整すると同時に、被写界深度にも大きな影響を与えます。背景をぼかして被写体を際立たせたい場合は大きい絞り値を、広い範囲にピントを合わせたい場合は小さい絞り値を用いると効果的です。撮影シーンやイメージに合わせた設定の選択が求められるため、事前に試撮りを行い、最適な数値を見極めることが大切です。

シャッタースピードで動きを捉えるテクニック

シャッタースピードは、被写体の動きを捉える上で非常に重要な要素です。動きの速い物体を鮮明に撮りたいときは速いシャッタースピード、流れるような動きを表現したい場合は遅いシャッタースピードが効果的です。各シーンごとに適切な設定を行うことで、静止画においても躍動感のある表現が可能となるでしょう。これにより、写真に一層の深みが加わります。

📢 こちらの記事もおすすめ

-

カメラ上達の鍵は絞り値!F値で写真が生まれ変わる完全ガイド

カメラ上達の鍵は絞り値!F値で写真が生まれ変わる完全ガイド -

カメラのシャッタースピード完全攻略:動きを切り取る魔法の1/1000秒

カメラのシャッタースピード完全攻略:動きを切り取る魔法の1/1000秒 -

.webp?w=320) 【初心者必見】カメラのISO感度の設定を極める最速ガイド完全版

【初心者必見】カメラのISO感度の設定を極める最速ガイド完全版 -

カメラ設定完全マスター:ISO・F値・露出を味方にする最速ロードマップ

カメラ設定完全マスター:ISO・F値・露出を味方にする最速ロードマップ

夜景撮影方法:暗い環境での最適パラメータ設定

暗い環境下での撮影は、通常の日中撮影とは大きく異なる難しさがあります。光量不足によるノイズの発生や被写体がブレやすい点に留意しなければなりません。夜景撮影においては、露出時間やISO感度、手ブレ補正など、個々のパラメータを微調整する必要があるため、事前のテスト撮影が不可欠です。

- 三脚+2秒セルフタイマー=手ブレ撃退コンビ。

- ISOは無理せず1600まで。残りは長秒露光とRAW現像で救済。

低照度下でのISO感度の最適化

夜景撮影では、ISO感度を高く設定することで受光量を増やすことが可能ですが、あまり高くしすぎると画像全体にノイズが発生してしまいます。適切なISO設定を見極めるためには、カメラの性能や被写体の明るさを考慮し、実際の撮影条件下で何回か試行錯誤することが求められます。高感度撮影と画質維持のバランスを常に意識することが成功の秘訣です。

手ブレ補正と遅いシャッタースピードの併用

暗所ではシャッタースピードを遅く設定しがちですが、その分手ブレのリスクも増加します。手ブレ補正機能を活用するか、三脚の使用を検討することで、ブレを最小限に抑えつつ、必要な露出時間を確保することができます。撮影時には、被写体の動きとカメラの安定性の両面を同時に管理することが肝要となります。

ポートレートの撮り方:ライティングと構図の磨き方

人物撮影において、ライティングと構図はその印象を大きく左右します。被写体の個性を引き出すためには、自然な表情や動きを捉えるだけでなく、光の当たり方による陰影の表現も重要なポイントとなります。ここでは、柔らかな光を活かしたライティングテクニックと、視線が自然に誘導される構図の基本を解説します。

- 自然光×レフ板で“肌つや3割増し”。

- 目線はカメラより10cm上に置き、あごを引かせるとモデルの自信が倍増。

ライティングの工夫で魅力を引き出す

被写体の顔や体の曲線を美しく表現するために、光の方向や強さ、色温度を意識したライティングが鍵となります。自然光を利用する場合でも、レフ板やディフューザーを使って柔らかな光を作り出すことで、影のコントラストを調整できます。スタジオ撮影では、補助光とメインライトのバランスを取るように心がけると、被写体の個性がしっかり映える一枚に仕上がるでしょう。

魅力的な構図作りの基本原則

ポートレート撮影では、被写体の目線や背景とのバランスを考えた構図が求められます。三分割法や対角線構図など、基本的なルールに沿いつつ、個々の被写体に合ったレイアウトを見つけることが大切です。そして、カメラの位置やアングルを変えて試行錯誤することで、人物の魅力が最大限に伝わる構図作りが実現します。

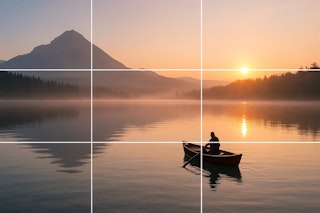

風景撮影の撮り方:広角レンズとバランスの良い構図

大自然や都会の風景を撮影する際は、広角レンズの特性を活かして奥行きと広がりを感じさせる一枚を狙います。風景撮影では、バランスの良いレイアウトと遠近感の表現が、見る人に臨場感を与えるポイントとなります。シーン全体を包み込むような視点で、細部にもこだわった撮影テクニックを解説します。

- 広角16‑24 mmで奥行きマシマシ。

- 画面の1/3に空を配置すると、鑑賞者の視線がスムーズに流れる。

広角レンズの効果と撮影テクニック

広角レンズは視野が広く、手前から奥までの広がりをしっかりと捉えるため、風景撮影に最適です。被写体までの距離やレンズ中心の歪みを適度に利用することで、立体感のある写真に仕上げることができます。さらに、画面全体に広がる風景を均等に捉えるため、しっかりと水平線を意識したセッティングが重要です。

バランスを考えたレイアウト作り

風景撮影は、全体の構図がバランス良く配置されることが作品の完成度を高めます。視線を画面上部に誘導するための空間の取り方や、左右対称あるいは斜めのラインを意識したレイアウトが、観る者に安定感を与えます。試行錯誤を重ねながら、自然の美しさを余すところなく写真に収める工夫が必要です。

カメラのアングルで視点を変える効果的な撮影方法

同じシーンでもカメラのアングルを変えるだけで、全く異なる印象の写真が生まれます。ここでは、低い位置からのローポジションショットや、斬新な視点から俯瞰する撮影方法など、撮影にアクセントを加えるための具体的な手法を詳しくご紹介します。アングルの変化は、日常の風景にもドラマチックな魅力を吹き込みます。

- ローアングルで被写体をヒーローに、俯瞰でミニチュア感を演出。

斬新な視点で被写体を新鮮に

従来の正面撮影に加え、低い位置や高い位置からの撮影を試みることで、被写体の新たな魅力を引き出せる可能性があります。たとえば、ローアングルから撮影すると、被写体が圧倒的な存在感を放ち、ダイナミックな印象を与えることができます。新しい視点を積極的に探す姿勢が、独自性のある作品を生み出すポイントです。

多角的なアプローチで撮影幅を広げる

また、カメラ位置を少しずらすだけでも、被写体の見え方が大きく変わります。横からのライティングや、斜めから捉えることで、影や反射の効果も加わり、さらに写真に深みが生まれます。多様なアングルを組み合わせることで、一枚の写真が複数の物語を持つ表情豊かな作品へと昇華していきます。

チェックリスト:撮影前後の確認すべきポイント

撮影現場では、機材の状態や設定、現場の状況など、あらゆる部分の確認が重要です。チェックリストは、撮影前後の見落としがちなポイントを一つ一つ確認するための頼れるツールです。ここでは、撮影に入る前の準備から、撮影終了後の後片付けまで、実践的なチェック項目をリスト化してお届けします。

撮影前の最終確認ポイント

機材の電源やバッテリー残量、メモリーカードの空き容量、さらにはレンズのクリーニング状態など、現場に向かう前の最終確認は必須です。また、撮影現場の環境や天候の変化に備えたプランBも用意することで、万全の状態で撮影に臨むことが可能となります。これらの確認事項を一つ一つ漏れなく実施することで、現場でのトラブルを未然に防ぐことができます。

撮影後のデータ管理と機材点検

撮影終了後は、データのバックアップや機材の点検を丁寧に行いましょう。撮影中に発生した小さなトラブルや不具合も、次回の撮影に向けた改善につながります。記録として写真や動画と一緒に、メモやチェックリストに残しておくと、振り返りにも非常に役立ちます。

撮影後の編集で引き出す写真の魅力

撮影後の編集作業は、写真の魅力をさらに引き出すために欠かせない工程です。明るさやコントラストの調整、色収差の補正など、一枚の写真に込められたストーリーや雰囲気を最大限に表現するための編集テクニックを、具体例を交えながら解説していきます。

- 露出・WB・コントラストは三兄弟。まずはここを均す。

- 部分補正で主役を+0.3EV明るく。視線がビタ止まり。

- LUTやプリセットは**“自作15%+既成85%”**でオリジナリティと時短を両立。

基本補正で実現する写真の完成度向上

編集ソフトを利用することで、露出やホワイトバランス、シャープネスなど、写真の基本的な要素を補正できます。これにより、現場でうまく捉えきれなかった細部も、後から調整して鮮明な印象に仕上げることが可能です。実践的な設定例や調整手順を参考に、何度でも試行錯誤できる環境を整えてみましょう。

クリエイティブな表現技法の応用

さらに、部分補正やフィルターの使用、レイヤーマスクを活用した選択編集など、応用技術を取り入れることで、オリジナリティあふれる作品に仕上げることができます。自分の創造性を最大限に生かし、他にはない独自のスタイルを編み出すことが、撮影技術の更なる高みへと導いてくれるでしょう。

レンズとアクセサリーの正しい使い方

撮影結果は、カメラ本体だけでなく、それに付随する各種アクセサリーやレンズの選び方・使い方によって大きく左右されます。ここでは、最適なレンズの選定方法や、フィルター、三脚、リモコンなどのアクセサリーの活用法を、初心者でも分かりやすい形でご紹介いたします。

レンズ選びの基礎知識と活用術

レンズは、画角や明るさ、描写特性により、作品の表情に直結します。単焦点レンズのシャープな描写や、ズームレンズの柔軟な対応力など、その特徴を把握し、シーンに合わせた選定が求められます。実際の撮影現場での使用例を交えながら、各種レンズのメリット・デメリットを考察してみましょう。

アクセサリーで撮影環境を整える

三脚やリモコン、フィルター類などは、撮影環境における重要なパートナーです。これらを適切に使いこなすことで、ブレのないクリアな一枚や、特殊効果を加えた写真を撮影することが可能です。実際に現場で役立つアクセサリーの組み合わせと、使い方のコツを丁寧に説明します。

写真の撮り方の実践例:イベントや旅行で使える具体的手法

結婚式やライブ、観光地でのスナップ撮影など、イベントや旅行先では、瞬間ごとのドラマが映し出されます。ここでは、実際の現場で活かせる撮影手法や、トラブル時の対処法について、具体的なシチュエーションを例に挙げながら解説します。

動きの激しいイベントでの撮影テクニック

イベント撮影では、被写体が次々と動くため、シャッタースピードの設定や連写モードの活用がカギとなります。さらに、ライトの使い方や構図の捉え方にも工夫を凝らすことで、臨場感あふれる一瞬を捉えることができます。事前の打ち合わせやリハーサルも、スムーズな撮影に大いに役立ちます。

旅行先でのスナップ撮影のコツ

旅行中は、普段見落としがちな風景や人々の表情が、後から見返すと素敵な記憶となります。荷物の制約がある中で、コンパクトな機材の選定や、瞬間を逃さないための準備体制を整えることが重要です。現場での柔軟な対応力と、事前の下調べが、良質なスナップ写真を生む秘訣と言えるでしょう。

写真の構図テクニック:被写体を引き立てるレイアウト

写真の魅力は、被写体の魅力とともに構図に大きく依存します。効果的なレイアウトは、見る者の視線を自然と被写体に誘導し、作品全体のバランスを整えます。ここでは、基本構図から少しひねったアプローチまで、さまざまな手法を具体例を交えながらお伝えします。

- 三分割法は“赤信号ルール”——破るときは意識して破れ。

- 余白は「呼吸スペース」。ぎゅうぎゅう詰めは窒息写真のもと。

定番構図の応用と変化

三分割法、対角線構図、シンメトリーなど、基本的な構図をまずはマスターし、そこから自分なりのアレンジを加えることで、他にはない独自性を表現できます。被写体の大きさや位置、背景の情報量とのバランスを常に意識しながら構図を検討することが、最も効果的なレイアウトの鍵となります。

表形式で見る構図のポイント

項目 | 説明 |

|---|---|

視線誘導 | 三分割法や斜めのラインで見る人の視線を被写体に導く |

背景のバランス | 被写体と背景のコントラストを調整し、メリハリをつける |

空間の活用 | ネガティブスペースを効果的に使い、主題を際立たせる |

上記表は、構図作りの基本ポイントをまとめたものです。各項目を意識することで、写真全体のバランスが改善され、より魅力的な作品が生み出されます。

📢 こちらの記事もおすすめ

ライティング:自然光と補助光の効果的な使い分け

ライティングは、写真の印象を左右する非常に重要な要素です。太陽光や室内の自然光、さらに外部照明を利用した補助光を上手く使い分けることで、被写体の質感や表情を豊かに表現できます。ここでは、基本的な光の使い分け方と、現場に合わせた実践的なテクニックについて詳しくご紹介します。

- ゴールデンアワー=自然光のゴッドモード。

- ストロボは−2EVの補助光で“影を薄く、立体を濃く”。

自然光のメリットと撮影テクニック

自然光は、被写体に柔らかく温かみのある印象を与えるため、ポートレートや風景撮影に最適です。日の出・日の入り時のゴールデンアワーを狙うことで、陰影が美しく浮かび上がり、ドラマチックな写真が実現できます。自然光の活用には、光の方向や強度を観察しながらアングルを調整することが求められます。

補助光で演出するドラマティックな効果

場合によっては、自然光だけでは満足のいく演出ができないこともあります。そんなときは、ストロボやLEDライトなどの補助光を利用し、被写体にアクセントを加えると効果的です。補助光の角度や強度を微調整することで、被写体の立体感やディテールをより鮮明に表現することができるでしょう。

色彩管理:カラーバランスと撮影テクニック

色彩は写真の魅力を大きく左右する要素です。正しいカラーバランスを保つことで、作品全体の統一感が生まれ、見た人に強い印象を与えることができます。ここでは、ホワイトバランスの調整方法や、カラーグレーディングの基本テクニックに焦点を当て、撮影段階から編集までの流れを具体的に解説します。

ホワイトバランスの重要性と設定方法

ホワイトバランスは、撮影シーンの光源に合わせたカラーバランスを整えるための重要な設定です。現場ごとに最適なプリセットを選ぶか、カスタム設定を行うことで、自然な色再現が実現できます。特に複数の光源が混在するシーンでは、細心の注意が必要です。

カラーグレーディングによる雰囲気作り

編集フェーズでは、カラーグレーディングを通じて作品全体の色調や雰囲気を整えます。好みのトーンに調整することで、作品に一貫性と独自性が加わり、見る人に強い印象を与えることが可能となります。編集ソフトの機能を最大限に活用し、自分だけの色彩表現を追求しましょう。

📢 こちらの記事もおすすめ

高速撮影:動きのある被写体を美しく捉える方法

動きのある被写体を撮影する際は、シャッタースピードや連写機能の使い方が命です。瞬間的な動きを鮮明に捉えるためには、カメラの設定だけでなく、被写体との距離感やアングル、さらには構図の決定も大きな影響を及ぼします。ここでは、スポーツシーンや動物撮影など、動きのある映像を美しく収めるための基本テクニックを詳述します。

- 予測AFで被写体をロックオン。

- 連写H+JPEG圧縮“中”でバッファ切れ防止。

- バスケのシュート頂点・犬のジャンプ最高点がフォトジェニックMAX。

瞬間を逃さない連写モードの使い方

高速連写モードを活用することで、動いている被写体の一瞬を逃さずに撮影できます。連写設定は、シャッタースピードと組み合わせることで決定的な瞬間を完璧に捉えるためのカギとなります。実際の撮影例を参考に、最適な設定とタイミングを見極めましょう。

被写体動作の解析と最適アングルの模索

動きのある被写体は、その軌跡やパターンが必ず存在します。現場では、どういった動きの中で最もドラマティックな瞬間が生まれるかを見極め、アングルを変えながら撮影する工夫が重要です。予測と瞬発力の両方を求められるシーンでは、練習と経験が確実な成功へと導いてくれます。

自己評価:撮影結果を振り返る確認ポイント

撮影した写真を振り返り、自己評価することは次回以降の成長に直結します。自分の作品を客観的に俯瞰し、改善点や成功事例を洗い出すことで、技術の向上へとつながります。ここでは、自己評価に必要な視点と具体的な方法を整理し、今後の撮影活動に役立つアドバイスを提供いたします。

- 何を伝えたかった?

- そのための最適解だった?

- 次はどうアップデートする?

★チェックシートに◎○△を付けて可視化すると、成長スピードが2倍になる。

評価基準の設定とフィードバック方法

自己評価は、単なる主観だけでなく、ある程度の客観性を取り入れることが大切です。例えば、露出や構図、ライティング、被写体の表情など、各項目について点数を付けながら振り返ると、どの部分に改善の余地があるかが明確になります。また、他者からのコメントやSNSでの反応なども参考にすることで、より多角的な評価が可能となります。

今後への改善点と次のステップの模索

自己評価から浮かび上がる改善点を、具体的なアクションプランに落とし込むことが大切です。例えば、構図に関する技法を学び直す、ライティング機材の使い方を再確認する、といった取り組みを次回の撮影へ反映させることで、常に技術の向上が見込めます。撮影後のレビューは、未来の一枚への大きな一歩となるでしょう。

創造性:写真に物語性を持たせるアイデア集

写真に物語性を持たせるためには、技術だけでなく、被写体に込める思いや意図を伝える表現力が求められます。ここでは、日常の一コマや普段は見過ごしがちな風景に、いかにして物語を見出すか、そのための具体的なアイデアと事例を豊富にご紹介いたします。

コンセプト作りとテーマ設定の重要性

写真には、撮影時のコンセプトやテーマが込められているほど、見る者に強い印象を残します。自分が何を伝えたいのかを明確にし、被写体の背景や状況などをストーリー化することで、一枚の写真が多層的な意味を持つ作品へと昇華します。撮影前のプランニング段階でテーマを固めると、現場での意識も統一され、完成度の高い作品が生まれやすくなります。

独自の視点を活かした演出方法

普段目にするものでも、角度や光、背景との関係を変えることで、想像を超えるドラマティックな表現が可能となります。大胆なクロップや、部分的に被写体を隠す演出、さらにはタイムラプスやコラージュといった編集技法を加えることで、一枚一枚に深い物語性が込められていきます。新しい視点からのアプローチは、撮影者自身の表現の幅を広げ、作品に独自の個性を与えるでしょう。

チャレンジしたい今すぐ試せる実践撮影テクニック

写真撮影は、常に新しいチャレンジを通じて成長していくものです。今すぐ試せるシンプルながら効果的な撮影テクニックをいくつかご紹介し、実践の場面での柔軟な対応力を高めるためのヒントを提供します。失敗を恐れず、新たな表現方法を模索する姿勢こそが、次の一枚への大きなステップとなります。

チャレンジ | 効果 | 所要時間 |

|---|---|---|

露出±2EVずらし撮影 | 逆光&ハイキー耐性向上 | 10分 |

同じ被写体を5アングル | 構図の引き出しUP | 15分 |

色を1色だけ残す編集 | 色彩感覚の鍛錬 | 20分 |

ワンランク上を目指す撮影チャレンジ

撮影中には、普段のルーティンから一歩踏み出し、全く異なる設定やアングルで被写体に挑戦してみることが重要です。例えば、意図的に露出オーバーやアンダーの設定で撮影することで、新たな質感や色彩を発見することができます。こうしたチャレンジによって、従来の枠にとらわれない創造的な表現が生まれ、技術向上につながります。

即実践できるテクニックの現場活用法

撮影現場では、思い切って今まで試したことのなかったテクニックを実践に移すことが大切です。撮影前に念入りな計画を立て、現場で柔軟にアレンジを加えることで、予期せぬ素晴らしいショットが得られる可能性が高まります。チャレンジ精神を持って、常に新しい可能性に挑戦する姿勢が、作品の質を向上させる原動力となるでしょう。

まとめ

- 準備→撮影→編集→振り返り——このサイクルを回すたび、写真はあなたの言語になる。

- 大切なのは「技術×遊び心」。失敗したら笑って次のシャッターを切ろう。

- さあ、あなたの世界を詰め込んだ一枚を見せてほしい。

本記事では、撮影前の準備から各種撮影テクニック、さらには編集や自己評価まで、写真撮影におけるあらゆる実践的な技法を解説してきました。各セクションで紹介したポイントは、初めて撮影に挑戦する方から、日々の作品作りに磨きをかけたい上級者まで、多くの方に役立つ内容となっています。今後の撮影活動において、ぜひ今回学んだ知識を実践し、あなた自身の独自の表現を追求していただければ幸いです。新たなチャレンジを通じて、さらなる成長を遂げる一助となることを願っています。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)