RAW現像とは?無料・有料のRAW現像 ソフト比較と実践ワークフロー

RAW現像は「難しそう」に見えて、実は手順がわかれば驚くほど自由で楽しい作業です。この記事では「RAW現像とは何か」を最初におさえ、初心者がつまずきやすいポイントを解説しながら、無料・有料のRAW現像 ソフトの選び方、失敗を減らす調整順序、書き出しの最適解までをまとめました。撮って出しから一歩進んだ表現へ、一緒に踏み出しましょう。

この記事のサマリー

RAW現像とは「生データ(RAW)」を最適化してJPEG/HEIFなどに書き出す工程で、RAWは後処理耐性と階調に強みがある。

無料のRAW現像 ソフト(RawTherapee/darktable/純正)と有料(Lightroom/Capture One/DxO)の得意分野を把握し、用途で選ぶ。

迷わない順番は「取り込み→選別→WB→露出/トーン→色→ノイズ→レンズ補正→書き出し」。工程固定で時短と安定。

画質の勘どころは色空間の統一とシャープ/ノイズの三段管理(入力・創造・出力)。

書き出しは用途別プリセット化、バックアップはローカル+クラウドの二重化で安全運用。

RAW現像とは?RAWとJPEGの違いを一度で理解

RAWはセンサーが受け取った「生の情報」をカメラ固有の形式で保存したデータ、JPEGはカメラ内で自動処理・圧縮された画像です。RAW現像は、そのRAWを好みの明るさや色、質感に仕上げて書き出す工程を指します。RAW現像とは何か理解しておくと、撮影時のミスを救い、作品の幅を広げられる理由が腑に落ちます。

RAWの素性と色深度を味方にする

RAWは一般に高い色深度と広いラチチュードを持ち、露出やホワイトバランスの後追い調整に強いのが特徴です。白飛びや黒つぶれの手前に残る微妙な階調を引き出せるため、逆光や夜景のような難しいシーンでも粘り強く仕上げられます。編集耐性が高いぶん、思い切った表現に挑戦できるのも利点です。

OSやアプリによってはRAWのプレビュー表示や閲覧も可能です(例:WindowsのRaw Image Extension、macOSのRAW対応)。ただし一般的なSNSや共有サービスではRAWのまま扱えないため、公開・共有にはJPEG/HEIF等への書き出しが実務上必要です。編集には専用のRAW現像ソフトが必要です。ファイルサイズは大きめなので保存とバックアップの計画を立てましょう。まずは「RAW+JPEG」で運用し、重要カットだけ現像する始め方が扱いやすいでしょう。

JPEGとの実用差と使い分けの指針

JPEGは軽くて見栄えが安定し、撮って出しの即戦力。旅行や大量撮影では管理が楽です。ただし後処理での大幅修正には弱く、RAWと比べると編集余地は限定的です。使い分けは「失敗したくない大切なカットはRAWで担保」。日常記録はJPEG中心、作品づくりはRAW中心と割り切るだけで現像コストを抑えられます。

最初はRAW+JPEGで運用し、慣れたらシーン別に切り替えるのが現実的です。逆光・夜景・高コントラストのカットほどRAWの優位が出やすく、救済耐性の高さが安心材料になります。

RAW現像のメリット・デメリットを冷静に整理

RAW現像の要点は「画質劣化を抑えた調整自由度」と「意図通りの仕上げ」。一方で時間と容量のコストがかかります。判断基準を明確にし、無理なく続ける運用へ落とし込みましょう。

表現の自由度とリカバリー力

露出、ホワイトバランス、コントラスト、色相・彩度・輝度(HSL)まで非破壊で追い込めるのはRAWならでは。白飛び寸前のハイライトや沈んだシャドウからディテールを救い、被写体の質感と空気感を丁寧に再構成できます。意図したトーンへ導ける点が大きな魅力です。

撮影現場では構図と瞬間に集中し、細部の味付けは後で判断できます。色被りが強い照明下でも現像でバランスを整えやすく、挑戦できる被写体の幅が広がります。

時間・容量コストとその解決策

難点は「手間」と「容量」。対策は、取り込み時の厳しめレーティングと、プリセットの初期適用で基礎を即整えること。数分で8割の見た目を固め、残りは写真ごとの微調整に回します。

容量は撮影前のカード選び・撮影後の保管設計が鍵。RAWは重要カットを残し、他は後述のDNGや高品質JPEGに整理。外付けSSD+クラウドの二重化で安全性と機動力を両立します。

はじめてのRAW現像ワークフロー(迷わない順番)

基本の順番は「取り込み→選別→WB→露出・トーン→色→ノイズ→レンズ補正→書き出し」。各工程の役割を固定すれば、短時間で安定した仕上がりに近づきます。

ステップ | 内容 |

|---|---|

取り込み | 撮影データをPCに安全に転送し、整理フォルダへ保存。命名規則を決めて後工程をスムーズに。 |

選別 | ピントや構図をチェックし、残すカットを厳選。星やカラーラベルでA/B/C分類。 |

WB(ホワイトバランス) | 光の色味を補正して全体のトーンを整える。まずWBを決めてから色調整へ。 |

露出・トーン | 明るさとコントラストを調整し、白飛び・黒つぶれを防ぐ。作品の雰囲気を方向づける工程。 |

色 | HSLやトーンカーブで色のバランスを整え、意図する世界観に近づける。彩度は控えめが自然。 |

ノイズ | 高感度撮影などで生じる粒状感を軽減。ディテールを保ちながらノイズ低減を最適化。 |

レンズ補正 | 歪曲・周辺減光・色収差を自動または手動で補正し、画面全体の均一感を確保。 |

書き出し | 用途別にサイズと形式を選択(Web=JPEG、印刷=TIFFなど)。プリセット化で効率化を図る。 |

取り込みと選別を速く正確に

フォルダ命名を「年月日_案件名」に統一し、RAW現像 ソフトへ読み込み。等倍チェックでピント・ブレを確認し、星やラベルでA/B/C分類。Aのみ現像、Bは後回し、Cはアーカイブへ。初期プリセットを当てて目指す方向を可視化すると選別がさらに迅速になります。

カメラ/被写体ごとのベースプリセットを用意すれば、読み込み直後から見た目が安定。後の微調整が軽くなります。

調整は大枠から細部へ

ホワイトバランスで色の土台、露出・ハイライト・シャドウで明暗の骨格を決定。次にトーンカーブとHSLで色の輪郭を整え、必要に応じて明瞭度やかすみ除去を追加。ここまでで8割完成を目標にします。

仕上げにノイズ低減とシャープ、続いてレンズプロファイルで歪曲・周辺減光・色収差を補正。書き出し設定はテンプレ化して写真ごとのブレを抑えます。

RAW現像ソフト 無料:まず試すべき定番

コストをかけずに始めるなら、RawTherapee、darktable、各社純正が有力。まずは手持ち機の純正と、オープンソース系を並行で試し、操作感と仕上がりの相性を見極めましょう。

RawTherapee:無料で本格的な階調コントロールを

無料ながら、有料ソフトに匹敵するクオリティを誇るのが「RawTherapee(ロウセラピー)」です。オープンソースとして長年開発が続いており、露出・ホワイトバランス・トーンカーブ・HSLなどの基本機能はもちろん、細部の階調を追い込むツールが豊富に揃っています。特に“ラボ的”なUI構成は、色や質感を科学的にコントロールしたい人にとって魅力的な環境です。

RawTherapeeの強みは、演算処理の品質と柔軟性にあります。たとえば「5種類のデモザイク方式」から好みを選べるのは、このソフトならでは。カメラごとのRAW特性を生かし、シャープネスやディテール再現を自分の目で最適化できます。さらにトーンマッピング機能を使えば、明暗差の激しい風景も自然に立体感を残して仕上げられます。

一方で、操作体系はやや専門的です。パラメータが多く、初見ではどこをどう触ればよいか迷うでしょう。しかし、一度プリセットを作ってしまえばその後は快適。撮影ジャンルごとに「風景用」「ポートレート用」とベースを登録しておくと、現像作業のスピードが劇的に上がります。UIは英語ベースですが、最新バージョンでは日本語化も安定しており、国内ユーザーも増加中です。

RawTherapeeは、無料でここまでできるのかと驚かされる完成度です。Lightroomなどの有料ソフトを買う前に「どこまで自分の手で仕上げを詰めたいか」を見極めるトライアルとしても最適。学習コストさえクリアすれば、費用ゼロで“現像の深み”を存分に味わえる一本です。

darktable:LightroomライクなUIで無料の定番に

RawTherapeeと並び、無料RAW現像のもう一つの雄といえば「darktable(ダークテーブル)」です。名前の通り“暗室(Darkroom)”を意識した設計で、Lightroomに非常に近いワークフローを採用しています。写真管理から現像、書き出しまでが一体化されており、無料ながらプロユースにも耐える構造を持っています。

darktableの特徴は、モジュール式の編集構造です。露出・トーンカーブ・カラーゾーン・ノイズ低減など、各工程が独立した「モジュール」として存在し、順番や有効化を自由に組み合わせられます。これにより、Lightroomでは難しい“自分だけの現像プロセス”を再現できます。さらにマスク処理も強力で、ブラシ・グラデーション・輝度範囲マスクなどが使え、部分補正も自由自在。被写体だけを明るくしたり、空だけ彩度を上げたりといった繊細な調整も無料で実現できます。

ただし、初期設定のままでは操作が重く感じることもあります。GPUアクセラレーションを有効化したり、プレビュー解像度を調整することで快適さが大きく変わります。慣れてくると“無料のLightroom”というより、“自分で設計できる現像環境”という印象に変わるはずです。Mac、Windows、Linuxのすべてで動作する点も強みです。

初心者が最初に触れるには少し骨がありますが、Lightroom的なUI構成で学習しやすく、チュートリアル動画も世界中に多数。とくにオープンソース文化に馴染みのある人や、ソフトを自分仕様にチューニングしたい人にとっては理想的な選択肢です。darktableを使いこなせれば、無料でもRAW現像の世界で“プロ級の自由度”を体験できるでしょう。

メーカー純正:DPP / NX Studio / Imaging Edge

純正は色再現とレンズ補正の親和性が高く、カメラ内JPEGに近い絵作りを得やすいのが利点。無償提供で新機種対応も早い傾向です。

他社RAW対応や高度マスクは弱い場面もあるため、不足機能は外部ソフトで補完するとコストパフォーマンスが上がります。

RAW現像ソフト 有料 比較:本命3つの選び方

有料は総合力と安定性が魅力。Lightroom、Capture One、DxO PhotoLabの3本が定番です。料金や得意分野が異なるため、目的に合わせた選択が満足度を左右します。

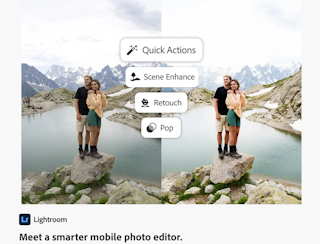

Adobe Lightroom:総合力と管理の強さ

RAW現像を体系的に学ぶなら、まず選択肢に挙がるのが「Adobe Lightroom」です。写真管理・補正・書き出しが一体化した統合環境で、世界中のフォトグラファーに支持されています。非破壊編集の概念を基盤に、オリジナルデータを損なわずに繰り返し調整できるのが大きな安心ポイント。特にクラウド版Lightroomはスマホやタブレットともシームレスに同期し、撮影から現像・共有までを一気に完結させられます。

Lightroom最大の魅力は「総合力」と「管理性」です。RAW現像だけでなく、数千枚単位のライブラリ管理、キーワード検索、レーティング付けなどを高速にこなせます。被写体・場所・日付・レンズなどのメタデータで瞬時に絞り込めるため、長期的な作品アーカイブとしても非常に優秀。AIを活用した自動マスクや、人物・空・被写体をワンクリックで認識する補正機能も進化しており、露出・色補正・構図修正など、後処理の“時間的コスト”を大幅に削減してくれます。

クラウド連携が強力な一方で、ローカル保存を中心とするLightroom Classicも健在です。ClassicはトーンカーブやHSL、プリセット機能が充実し、現像の自由度が非常に高い点が魅力です。撮影ジャンルや作業環境に応じて、クラウド版とClassic版を使い分けるのがプロユーザーの定番スタイル。UIも洗練されており、最初に学ぶ現像ソフトとしても安心感があります。

唯一の難点は月額課金制(年間契約時で US$11.99(約1,850円)/月)という点ですが、その分アップデートとサポートは常に最新。チュートリアルやプリセット販売、オンライン講座など情報資産も圧倒的です。Lightroomはまさに「RAW現像の標準語」と言える存在で、最初に使えば他ソフトの理解も早まります。効率と再現性を両立したいなら、間違いなく第一候補に挙げられる一本です

Capture One:プロが愛する“色”のコントロール

色再現とスタジオ撮影での操作性にこだわる人にとって、「Capture One」は唯一無二の選択肢です。デンマークのPhase One社が開発しており、ハイエンド中判デジタルから受け継いだ緻密な色処理エンジンを搭載。多くの商業フォトグラファーが、Lightroomから乗り換えている理由がここにあります。スキントーン補正、カラーバランスツール、Lumaカーブ(輝度カーブ)など、階調を損なわずに色を操れる機能群はまさにプロ仕様です。

特に強みを発揮するのが「テザー撮影(カメラ直結撮影)」です。スタジオでカメラをPCに接続すると、撮影した瞬間にRAWが自動転送され、画面上で露出や色を即確認。クライアントチェックやライティング調整もスムーズに進められます。Capture Oneのテザー安定性は業界でも定評があり、プロの現場での“即納品”ワークフローを支えています。

また、レイヤー構造で部分補正ができるのも魅力です。Lightroomが“全体ベース”であるのに対し、Capture Oneはフォトショップ的なマスクレイヤーを多重に重ねて編集可能。特定の色域だけ彩度を上げたり、背景だけトーンを変えたりと、微調整を重ねる職人的な作業に向いています。カタログとセッション(単発案件管理)の両方をサポートしているため、案件単位の整理も柔軟です。

価格は変動的ではありますが下記のように案内されています。

- 永続ライセンス(買い切り): US$317(約48,800円)

- サブスクリプション型:US$24(約3,700円)

やや価格は高めですが、買い切り版とサブスク版の選択ができ、アップデートも安定しています。動作も軽快で、色に敏感なクリエイターほど満足度が高いでしょう。ポートレートや広告撮影など「再現性と精度」を最優先する人にとって、Capture Oneはまさに“現場を支える本格派”です。

DxO PhotoLab:AIノイズと光学補正の頂点

画質の限界に挑む─その言葉が最も似合うのが「DxO PhotoLab」です。フランスのDxO社が開発し、独自の光学データベースとAIアルゴリズムを融合。世界中のレンズ・ボディ組み合わせを実測し、歪曲・周辺減光・色収差をピンポイントで補正します。結果として、どんなレンズを使っても“そのレンズの理想像”に近い写りを引き出せるのが最大の強みです

特筆すべきは、AIノイズリダクションの「DeepPRIME」と「DeepPRIME XD」です。高感度撮影でザラついた夜景やライブ写真を、まるで低ISOで撮ったような滑らかさに変換。ノイズを抑えながらディテールを保つ処理精度は業界トップクラスで、暗所撮影や天体写真家にも愛用者が多い理由です。また、Lightroomなど他ソフトとの連携も想定されており、DxOの前処理エンジンとしてRAWデータを“クリーン化”する「PureRAW」も人気です。

操作画面はシンプルですが、演算エンジンは非常に高精度。基本補正も一通り揃い、現像後はTIFFやDNG形式で他ソフトへ受け渡せます。AIが自動でレンズプロファイルを認識し、最適な補正を適用してくれるため、初心者でも“機材性能を100%引き出す”仕上がりを簡単に得られます。買い切りライセンスで導入しやすく、アップデートも年1ペースで安定しています。Essential版の買い切りでUS$139(約21,400円)です。

カタログ管理や細かいレイヤー編集は最小限ですが、そのぶん動作が軽く、画質重視のワークフローに最適です。DxO PhotoLabは「一枚を極めたい」派にぴったりのソフト。LightroomやCapture Oneを補う“画質特化の第二エンジン”として導入するプロも少なくありません。

RAW現像ソフトの比較まとめ

自身の使い方・目的別に合ったRAW現像ソフトを選びましょう。

目的・使い方 | おすすめソフト | 理由 |

|---|---|---|

初めてRAW現像を体系的に学びたい | Adobe Lightroom | 教材・プリセット豊富。非破壊編集とAI機能で迷わない。 |

肌色やスタジオ照明を正確に再現したい | Capture One | スキントーン補正・テザー撮影対応が圧倒的。 |

暗所・夜景・高感度ノイズを減らしたい | DxO PhotoLab | DeepPRIMEによるノイズ低減とレンズ補正が突出して得意。 |

無料で高機能を求めたい | RawTherapee または darktable | 有料級の補正力。学習コストはあるが費用ゼロ。 |

カメラメーカーの色味を重視したい | 純正ソフト各種 | メーカー公式プロファイルで「撮って出し」に近い仕上がり。 |

初心者のつまずきを減らす設定とプリセット術

迷いを消す近道は基準づくり。ベースプリセットと参照画像を用意し、AI自動選択は“叩き台”として活用します。再現性が上がるほど作業は速くなります。

ベースプリセットで“土台”を固定

ジャンル別にWB・露出・コントラスト・ノイズ・シャープの初期値をプリセット化。読み込み時に自動適用すればスタート地点の見た目が安定。以後は写真ごとの差分だけ詰めればOKです。

参照画像(なりたい色)を隣に置き、HSLやトーンカーブで近づける練習も有効。同じルックを再現できるとシリーズ作品の統一感が生まれます。

AIマスク・自動補正は“叩き台”に

被写体・空・人物肌などの自動選択で範囲指定の手間を削減。ただし境界のにじみや過剰コントラストには注意。適用量は控えめにし、必要箇所のみ筆で増減すると自然に仕上がります。

自動露出・自動WBも叩き台として使い、複数カットへ同期→要所のみ微調整で時短と品質を両立します。AIは“速さの保険”と捉えるとバランス良く使えます。

プロ品質に近づく画質調整の勘どころ

色の一貫性と解像感の演出が鍵。環境と数値を固定し、不要な処理を避けるだけで画はクリアになります。

色の一貫性:モニタと色空間

モニタの輝度・白色点を適正化し、作業色空間と書き出し色空間を明確化。Web/SNS中心ならsRGB、広色域プリントや対応ラボ運用ならAdobe RGBが実践的です。

レンズプロファイル適用の有無で見た目が変わるため、案件内で統一。色の基準が定まるとWBやトーンの判断が安定します。

シャープとノイズ:三段仕上げ

入力(現像時のディテール)→創造(質感強調)→出力(最終シャープ)の三段で管理。ノイズ低減は「細部が溶ける一歩手前」で止め、彩度ノイズと輝度ノイズを分けて調整。高ISOは先にノイズ、低ISOは逆順でも運用しやすいです。

出力がWebなら書き出し後に軽く、プリントなら紙質に応じて量を増減すると立体感が出ます。

書き出し・納品・バックアップの最適解

最後の数分が差を作ります。用途別の形式・サイズ・色空間をテンプレ化し、納品後の保全まで一気通貫で設計しましょう。

形式とサイズの使い分け

Web・SNSはJPEG(sRGB、各プラットフォームの推奨解像度に合わせるのが実用的。例:Instagramフィードは横幅1080px、Facebookの最大表示は長辺2048px)。品質は80〜90%目安で十分です。印刷や再編集の受け渡しはTIFF(16bit)を推奨。透過が必要なロゴ合成などはPNGを併用します。案件ごとに書き出しプリセットを登録すれば再現性が高まります。

縦横比の違いによる自動トリミングに備え、SNS向けは余白をやや多めに確保すると崩れにくくなります。

保存・バックアップ戦略

作業中は内蔵SSD、完了後は外付けSSDやNASへ移動してクラウド二重化。RAW本体は重要カットを残し、その他はDNG(可逆圧縮。必要に応じて非可逆も選択可)や高品質JPEGに整理。年月/案件で階層化すれば検索・復旧が容易です。

カタログ型ソフトはプレビュー再生成やカタログバックアップも忘れずに。電源・ケーブル類の点検も定期化しましょう。

失敗しがちなポイントと即効リカバリー

現像の失敗は多くが「やり過ぎ」か「順序違い」。症状と対処をセットで覚えると短時間で整います。

白飛び・黒つぶれを救う順番

ヒストグラムを確認し、WBより先に露出・ハイライト・シャドウで基礎を整えます。白飛びは復元限界があるため初期段階で見極め、空や窓は部分マスクで抑制して全体コントラストを維持します。

黒つぶれはシャドウを上げつつ、黒レベルは締めて立体感を確保。必要に応じて微量の彩度追加と控えめなノイズ低減で質感を保ちます。

色被り・過剰現像の抑制

強い色被りはWBの色温度・色かぶり補正でニュートラルへ戻してからHSLで作り直すのが安全。肌はオレンジ系の輝度で明るさを調整すると自然に見えます。

明瞭度・かすみ除去は効きやすい反面、人物や樹木ではざらつきの原因に。必要箇所のみ部分適用へ切り替えると密度を保てます。

まとめ

RAW現像の意義を理解し、工程を固定するだけで一気に楽しくなります。まずはRAW+JPEGで運用し、無料のRAW現像ソフトで基礎を掴み、必要に応じて有料の本命を導入。取り込みで選別、プリセットで土台、AIは叩き台―、この流れが時短と安定のカギです。写真の仕上がりが一段と良くなっていくはずです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント(X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)