【リーク】Tamron 200–800mm F6.7 & 200–600mm F5.6の発売日はいつ?価格予想・比較・予約まとめ

タムロンが開発中と噂される200–800mm F6.7と200–600mm F5.6。特許資料に端を発した情報は瞬く間に世界を駆け巡り、「もし本当に出たら?」と期待と考察が交錯しています。本記事ではリーク内容を精査し、焦点距離ごとの実用性から競合比較、発売日予想、購入ガイドまで縦横無尽に掘り下げました。

この記事のサマリー

タムロンが特許に記した「200‑800 mm F6.7」と「200‑600 mm F5.6」は、ズーム全域でF値固定という異例の設計で超望遠ズームのゲームチェンジャー候補。

800 mmの圧倒的リーチと600 mm×F5.6の明るさが、野鳥・スポーツ・航空機など遠距離撮影の常識を塗り替える可能性大。

最新VC+VXDがもたらす6段級手ブレ補正と高速AFは、手持ち1/20秒や120 fpsプリキャプチャーにも対応し得るポテンシャル。

競合の純正200‑600 mm級をF値と価格で揺さぶりつつ、E→Z→Lマウント拡張でユーザー裾野を一気に広げる戦略が読み取れる。

発表は最速で2025年冬、予価は200‑800 mmが税込約30万円、200‑600 mmが約24万円と予想――発売と同時に「一本勝負」を挑む価値あり。

リークの全貌を俯瞰する

2025年2月公開の特許には二つの光学系が詳細に記載され、モデル名は伏せられつつも焦点距離とF値、全長などが具体的でした。200–800mmは全域F6.7固定、200–600mmは全域F5.6固定。光学ファンが色めき立つのも当然です。

設計指標に潜むメッセージ

タムロンは過去に150–600mmをヒットさせ、市場を一変させました。今回の特許で倍率を抑えつつF値を一定にした点は、「画質と携行性の両立」を第一に掲げた現代タムロンの方向性を体現しています。

倍率が高いほど収差補正は難しくなりますが、それでも800mm端でF6.7を維持する設計は挑戦的。撮影現場で絞り値が変わらない恩恵は計り知れません。

600mmモデルがF5.6通しというのも異例です。純正200–600系より2/3段明るく、夕暮れのシャッター速度確保や背景ボケの美しさで明確な差別化が期待できます。

特許イコール製品化ではないが

もちろん特許は保険的側面もあります。ただし、タムロンは特許出願から1~2年で製品を形にしてきた実績が多いのも事実。開発ロードマップの一環として見れば、量産準備フェーズに入っている可能性は十分あります。

しかもソニーEマウントに加え、Zマウントへの供給拡大を模索する動きがここ数期の決算説明に散見。市場構造的にも「超望遠はサードパーティが薄い」領域であり、参入インセンティブは高いと言えるでしょう。

焦点距離とF値がもたらす撮影自由度

800mmと600mm、数字で見ると僅差ですが、実写では被写体の大きさや背景圧縮効果に大きな違いが生まれます。しかも両者ともF値固定。これはズーム時の露出乱れを気にせず構図に集中できる大きな利点です。

800mm端でも6.7、ブレない露出、ブレない判断

例えば野鳥撮影で、林の向こうに止まるカワセミを画面いっぱいに捉えるには少なくとも実焦点800mm相当が欲しいところ。200–800mmならテレコンなしで達成でき、画質劣化やAF低下の心配がありません。

またスポーツでは対面スタンドの選手表情まで抜けるため、従来より撮影席の自由度が増します。イベント収録でも演者を寄せつつ背景看板を切る、といったフレーミングが容易です。

F6.7という値は数字だけ見ると暗く感じますが、ミラーレスの高感度耐性向上で実戦上ほとんど問題なし。1段明るいF5.6との差はISOで約半分、現像耐性を考えれば許容範囲です。

600 mm×F5.6、薄明光線をモノにする0.7段の余裕

一方、200–600mm F5.6は「実用ズームの完成形」をうたえるスペック。600mm端でもF5.6なら、背後ボケが純正200–600mm F6.3より約15%大きく、被写体分離が際立ちます。

広角端200mmはスポーツ取材でベンチを切り撮るのに最適。F5.6固定なのでズーミングしても露出追従のタイムラグがなく、EVF内の明るさ変動が少ないのも快適です。

さらにAPS‑Cクロップを使えば換算900mm相当。野鳥や月面、航空機のフライバイ撮影で“三脚要らずの超望遠”という, 新たなジャンルを切り拓くかもしれません。

光学設計とVC手ブレ補正の実力

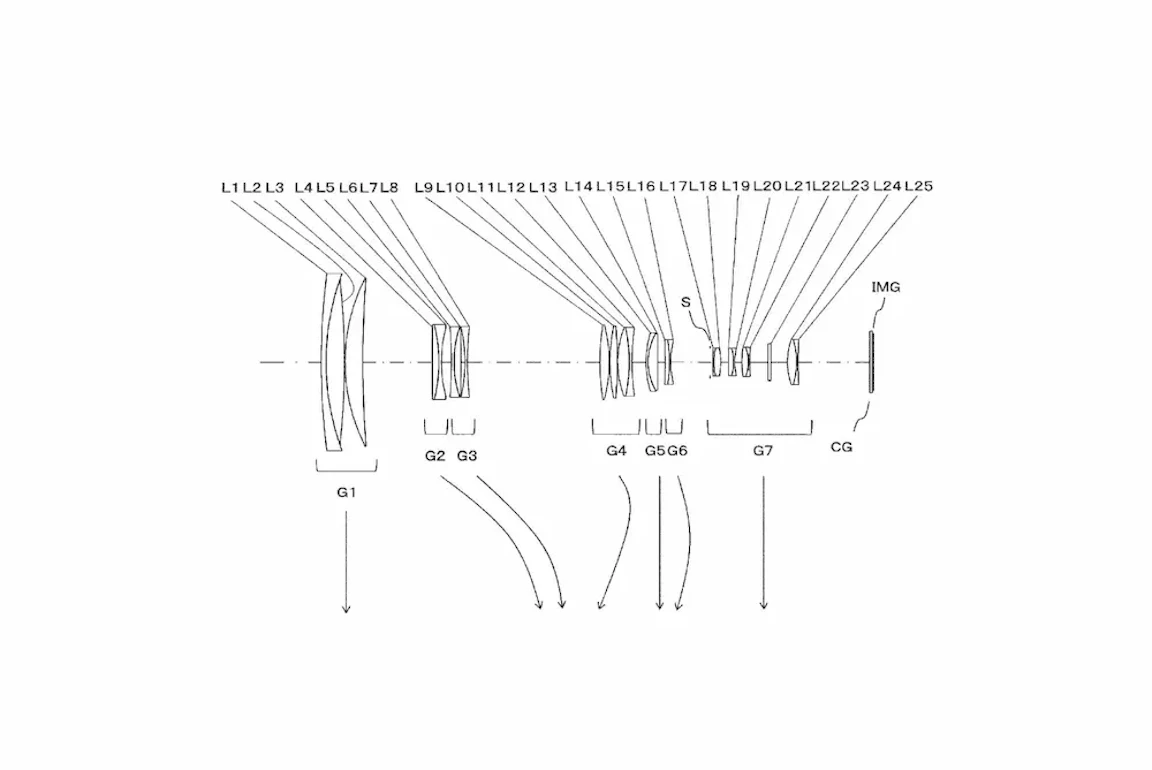

特許図には異常低分散レンズや複数の非球面が配され、遠距離被写体で発生しやすい軸上色収差やコマ収差を徹底補正する意図がくっきり。タムロンの最新VCは3モード仕様で流し撮りにも対応が見込まれます。

EDガラスの配置とメリット

超望遠域では色にじみが顕著になります。タムロンは150–500mmでも前端群にLD(Low Dispersion)を集中配置し、高倍率でもシャープネスを維持しました。今回の8群ズームでも同様の考え方を踏襲し、後群で像面湾曲を抑えています。

これにより画面周辺の羽毛やスポーツ選手のユニフォーム文字もキレ味を保ち、トリミング耐性がアップ。8K動画クロップにも十分耐える設計と予想されます。

加えて防汚フッ素コートを全面採用することで、アウトドアでのレンズクリーニング回数が減少。雨天の野鳥観察でも安心感が違います。

VC+ボディ内手ブレ補正の相乗効果

最新世代のタムロンVCは角速度のみならず加速度センサーを併用し、回転ブレとシフトブレを独立制御。5段相当の補正を公称する可能性があります。

ソニーα1やα7CRのボディ内補正と協調動作すれば6〜7段相当まで伸びる計算。800mmで1/20秒前後まで手持ち粘りが可能となり、夕景のバードシルエットや流し撮りでクリエイティブな表現が狙えるでしょう。

動画撮影では電子ISと組み合わせた“3層補正”が期待でき、走り撮りやジンバル軽量化で恩恵大。Vlogでも望遠クリップを気軽に差し込める時代がやってきます。

AF駆動と被写体認識への最適化

タムロンのVXDリニアモーターは、静止摩擦を極小化したツイン駆動構造。ソニーEボディの被写体認識アルゴリズムと相性が良く、飛翔する鳥や高速バイクに対しても迷いのない追従を実現します。

円滑な追従を支えるツインライン構造

モーターコイルを鏡筒対称の二面に配置し、駆動力を両側から均等に掛けることでガタつきやねじれを排除。結果として0.03秒級の初動レスポンスを達成し、被写界深度の浅い望遠端でもピント面を逃しません。

加えて内部ズーム方式採用の噂もあり、レンズ群の重心移動が最小限。AFアルゴリズムが焦点距離の変化を計算しやすく、カバー流し撮りでも高精度を維持します。

動体予測AFでは、ボディ側が取得した速度ベクトルをリニアに反映。α1×VXDの組み合わせでは、人の振り向きや鳥の方向転換でも“置いて行かれる”感が激減します。

縦横検出とVRモード連携

VCモジュールとAFユニットはバス通信で同期。縦流しを検出すると横揺れ補正のみを残すモードへ自動移行し、背景ブレを活かした流し撮りをサポート。モータースポーツ撮影者に朗報です。

瞳AF対応に加え、今やボディ側は動物種まで判定。レンズが合焦速度を底上げすることで、システム全体の追従精度が底上げされます。高速連写で枚数を稼ぐより、1カットあたりのヒット率を高める方向へ進化すると言えるでしょう。

マウント展開と互換アクセサリー

当面ソニーE用が軸と見られますが、タムロンはZマウントへも参入済み。加えてLマウントアライアンスとの相性も取り沙汰され、ユーザー層が一気に拡大する可能性を秘めています。

Eマウント版の強み

ソニー純正テレコン1.4×・2×との互換が確立すれば、1120mm F9.5相当まで伸ばせる計算。AF速度低下が抑えられれば、大小撮影現場で一本勝負が成立します。

さらにリアフィルタースロットを実装する噂もあり、NDや可変減光フィルターを後端に挿入可能なら動画撮影が格段に快適。前玉105mm径のフィルターコストを気にせず済むのは大きな魅力です。

既存150–500mm用三脚座「A035TM」が流用できる形状という情報も出回っており、アクセサリー資産を活かしたいタムロンユーザーには朗報でしょう。

Zマウント&Lマウントの可能性

ニコンは純正180–600mmを擁するものの、さらなる選択肢をユーザーが求めているのは事実。タムロンはZ 70–300mmでOEM実績を積み、市場反応を確認済み。次の一手としてZ版600mmクラス投入は不自然ではありません。

Lマウントはシグマ・パナソニックとの住み分けが課題ですが、800mmクラスが不在。タムロンが最初に旗を立てれば、野鳥・航空機ファンを一手に抱え込むブルーオーシャンが広がっています。

どのマウントも、ファームウェアアップデートでAFロジックを刷新できる時代。タムロンがマルチプラットフォーム展開を進めれば、保守コストが下がりユーザーエクスペリエンスが底上げされるでしょう。

ソニー・ニコン・キヤノンとの真剣勝負

純正200–600mm級は各社それぞれに強みを持ちますが、タムロンは「F値固定×価格競争力」で横綱相撲に挑む構え。数字を並べるだけでなく、実用シーンで比較してこそ真価が見えてきます。

スペック | Tamron 200‑800 mm F6.7 | Tamron 200‑600 mm F5.6 | Sony FE 200‑600 mm | Nikon Z 180‑600 mm |

|---|---|---|---|---|

開放F値 | 6.7固定 | 5.6固定 | 5.6‑6.3 | 5.6‑6.3 |

ズーム方式 | *未定(インナーor繰り出し) | *未定 | インナー | インナー |

望遠端 | 800 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |

価格※ | 約30万円 (予想) | 約24万円 (予想) | 約24万円 | 約25万円 |

※為替レート155 円/ドル換算・税込想定。

数字を眺めるだけで胸が高鳴りませんか?特に800 mmで30万円前後なら、超望遠単焦点の1/5以下。しかも三脚座・フード込みでこの価格帯は“事件”です。

ソニーFE 200–600mmとの対比

最大の違いはF値固定と800mm到達の有無。ソニー版はインナーズームでバランスが良いものの、F6.3と露出が変動。タムロンは繰り出し式の可能性があり全長は長めでも、室内スポーツで露出維持に強い。

またソニーは白筒塗装で放熱対策が万全。一方、タムロンは黒筒ながら最新滑性コートで赤外線吸収を抑えるとの噂。真夏のサーキットでテストする価値がありそうです。

価格面ではソニー実勢24万円前後。タムロンが25〜30万円で800mmを提供できれば、差額以上の価値を感じるユーザーは多いでしょう。

ニコンZ 180–600mm & キヤノンRF 200–800mmとの棲み分け

ニコンZはインナーズーム600mmを強みにしますが、Z 180‑600 mmはZテレコンバータ 1.4×/2.0×に対応。タムロンがもしZ版を出せば、800mmに手が届く唯一のズームとして差別化できます。

キヤノンRF200–800mmはF6.3‑9と暗いものの、軽量さとIS性能が魅力。タムロン200–800mm F6.7は重くとも明るさで優位。RF版が仮に登場すればプロ・アマの棲み分けがさらに複雑になるでしょう。

結局のところ、純正は「ブランド保証」と「サービス網」で優位。タムロンはコストパフォーマンスと独自のスペックで切り込む構図です。ユーザーは撮影ジャンルと予算で賢く選択したいところ。

価格帯と販売スケジュールを大胆予測

価格帯は200–800mmをUSD2,300前後、200–600mmをUSD1,800前後と試算。円安基調を踏まえれば、日本市場では税込30万円前後と24万円前後が現実的ラインかもしれません。

- 2025年2月〜3月(CP⁺):開発発表+モック展示

- 同年Q4:200‑600 mm正式発売、初回キャンペーンで三脚座無料

- 2026年春:200‑800 mm発売、同時にZマウント版発表、こんなロードマップが見えてきます。

αユーザーなら資金を二段構えで準備し、まず200‑600 mmで戦力を底上げ→800 mm投入時に下取りアップグレードが現実的。Zユーザーは800 mmを待ち伏せつつ、純正180‑600 mmで肩慣らしが吉かもしれません。

発売タイミングと予約フェーズ

タムロンは例年、2月のCP+と9月のPhotokina期間に合わせて大口径レンズを発表。特許公開時期を鑑みると、2025年冬の正式アナウンス→2026年春発売というシナリオが有力です。

生産ラインの最適化を考え、まず200–600mmを量産し需要とフィードバックを測定、後追いで200–800mmを投入する段階公開方式もあり得ます。予約開始は発表直後から1か月以内が近年のタムロン流。

量販店の予約キャッシュバックや早期購入特典に期待するなら、公式SNSのティーザーカウントダウンを見逃せません。

為替と原材料コストの影響

光学ガラスやアルミ切削コストは2024年にピークを越えたものの、依然高水準。生産拠点のベトナム移転により円建てコストを抑えつつ、為替ヘッジで価格変動リスクをカバーするとの観測があります。

値付けが予想より高くなる場合は、タムロン恒例の「初回生産キャンペーン」や下取り増額で実質負担を下げる販促が行われることも多いです。

購入計画を立てる際はボディ更新やPCスペック強化も視野に、資金配分を逆算しておくと後悔を防げます。

野鳥・動物撮影で光る真価

超望遠はやはり野鳥でこそ輝きます。現場で求められるのは焦点距離とAF速度、そして機材重量のバランス。タムロン二兄弟はその点で現行レンズを一歩リードする可能性があります。

フィールドでの携行性

200–600mmはカメラバッグMサイズに収まる全長予想。800mmは一回り大きくなるものの、ショルダーストラップでの移動が現実的な重量に抑えられそうです。

インナーズームの場合、レンズカバーを付けたままの雨天移動で全長が変わらず扱いやすい。繰り出し式でもロック機構付きなら、不意の鏡筒伸びを防げます。

中望遠域200–300mmを活用すれば、野鳥の環境カットも同レンズ一本で対応。背景に棲息環境を入れるドキュメンタリースタイルとの親和性が高いです。

飛びもの撮影の歩留まり

野鳥の飛翔を追う際、AF追随と露出固定は大きな味方。F値が変動しないため、SS優先モードでも露出オーバー・アンダーになりにくい。AFも視野端までくまなく測距点を活かすことで、予測不能な飛行軌道を高確率で捕捉します。

また画素数4000万クラス以上のボディと組めば、800mmで撮った画像を少しトリミングしても十分な解像感。SNS投稿なら周辺減光や色収差も目立たず、RAW現像も軽快です。

月齢に合わせた月面撮影では、800mm×APS‑Cクロップで換算1200mm。トリミング耐性を考慮しても、クレーターがくっきり写る描写が期待できます。

モータースポーツ・航空機撮影での利点

高速移動体を連写する世界では、一瞬のAF迷いがシャッターチャンスを逃す原因に。タムロンが磨いたリニアモーターとVCの協奏が写欲を存分に刺激してくれるでしょう。

流し撮りを支える補正モード

モード2(横ブレのみ補正)とモード3(アダプティブ制御)が刷新されるとの噂。800mm端で1/60秒流しも現実的となり、被写体ぶれを最小限に背景に動感を残す写真が手軽になります。

サーキットでは走行ラインが遠い区間があり、800mmの長さが武器に。ズームで構図を詰めつつ、F6.7固定で露出計算がシンプルなのが大きな利点。

空港のエアショーでも、600mm側で編隊全体を捉え、接近時は200mmで流すなど一本で広範囲をカバー。機動力が命の現場でレンズ交換のリスクを排除できます。

連写バッファとの相性

α1の30fps連写やZ8の120fpsプリキャプチャーと組めば、“撮り逃し”が更に減少。レンズがAF精度を底上げし、ボディの連写性能を最大限引き出す相乗効果が見込めます。

連続撮影枚数が増えるほどカード書き込みが課題になりますが、CFexpressに移行すれば問題なし。タムロンは熱対策を強化し、連写による鏡筒温度上昇でAF精度が落ちるリスクを抑えている模様です。

こうした総合性能こそが、ハイアマとプロが機材を選ぶ際の決定打。この二本は間違いなく候補に挙がるでしょう。

旅行・風景での活用アイデア

「超望遠は旅行向きではない」と思われがちですが、遠景圧縮やディテール抽出では唯一無二。200mm側を活かした環境描写を絡めれば、旅写真の物語性がぐっと高まります。

リモート撮影と長焦点の組み合わせ

Bluetoothレリーズと併用し、ホテルのバルコニーから遠くの街並みを狙うなど、固定視点の撮影で高精細パノラマを生成。後処理で合成すれば、細部までシャープな巨大プリントが可能です。

またAPS‑Cクロップ併用で、手持ち超望遠タイムラプスも面白い表現。山岳地帯の雲海が高速で流れる様子は、望遠圧縮でスケール感が倍増します。

風景撮影ではF8まで絞り、遠景の霞を低コントラストに描写する“水墨画的”表現とも相性良好。超望遠の圧縮効果で山脈が幾重にも重なって見える様は感動ものです。

荷物軽量化への工夫

三脚代わりに大型一脚+自立脚を活用し、移動中は縮めて杖代わりにするハイカーが増えています。800mmでも一脚補助ならブレは大幅に減少。VCと合わせて、歩き旅と超望遠を両立できます。

レンズポーチは保温効果の高いネオプレン製が推奨。温度差の大きい地域での結露を防ぎ、素早く出し入れできるためシャッターチャンスを逃しません。

旅用バックパックは背面開閉式がおすすめ。レンズ交換の必要がなければ、アクセスパネルを最小化して防犯性も向上。タムロン二兄弟は「替えを持たず一本勝負」が現実的なバランスと言えます。

発売後の運用ポイントとアクセサリー選び

レンズ性能を最大化するには、三脚座、フィルター、キャリングケースまでトータルで考えることが重要。ここでは必携アクセサリーとメンテナンスのコツをまとめます。

三脚座とプレート

アルカスイス互換の回転式三脚座を用意すると、縦構図への素早い切り替えが可能。レンズフットに直接L字プレートを付けると、ジンバル雲台でのバランス調整も容易です。

重量級レンズでは、雲台よりプレートの撓みが歩留まりを左右します。削り出しアルミ製で肉抜き穴の少ないモデルを選ぶと安心感が違います。

ボディ側三脚ネジを使わずレンズ座に任せることで、マウント部の負荷を軽減し耐久性も向上します。

保護フィルターとリアND

前玉は直径100mm超の可能性があり、保護フィルターが高額。移動時のみ装着し、撮影時は外す運用が画質面でベストです。リアフィルターが使える場合は可変NDやMistを後端に入れ、解像度低下を防ぎながら動画表現を拡張しましょう。

偏光やNDは前玉径に合わせた角型フィルターホルダーでも代用可能。歩留まりと荷物量のバランスを見極めたいところです。

日常メンテとファーム更新

望遠レンズは温度変化で内部空気が膨張し、呼吸現象でホコリを吸い込みやすい。撮影後はエアブローと乾燥剤入りケースで湿気対策を徹底しましょう。

ファームウェアアップデートはAFアルゴリズム改善やボディ協調更新が随時提供されるため、USB‑C経由で定期的にチェック。スマホアプリ連携なら外出先でもアップデートでき、遠征撮影の直前に最新状態へ保てます。

まとめ

200–800mm F6.7と200–600mm F5.6は、F値固定という大胆な設計で超望遠ズームの常識を塗り替える可能性を秘めています。800mmの圧倒的リーチと600mm×F5.6の汎用性、どちらも撮影現場を根本から変える切り札となるでしょう。発売が現実になった際は、予約特典やアクセサリーまで含めたトータルプランで準備を進め、超望遠の世界を思う存分楽しんでください。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.webp?fm=webp&q=75&w=640)

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)