【リーク】OM SYSTEM 70‑200mm F2.8 IS PROの発売日はいつ?価格予想・比較・予約まとめ

待望の大口径望遠ズーム「OM SYSTEM 70‑200mm F2.8 IS PRO」がついに最終開発段階へ進んだという報が駆け巡り、マイクロフォーサーズ界隈は歓喜と期待で大盛り上がりです。リークで語られた仕様や発売タイミングの予測はもちろん、価格動向、競合レンズ比較、活用シーン、予約テクニックまで一気に深掘りします。読み終えた頃には“買う・買わない”の判断材料がそろい、発売日にどう動けばいいかまで見えてくるはずです。

この記事のサマリー

140‑400mm相当をF2.8通しでキープし、換算400mm F2.8単焦点級の描写を2 kg以下で実現。

レンズ内IS+Sync ISの“8段補正”が手持ち超望遠を現実にし、夜景・流し撮りも余裕。

40‑150mm F2.8 PROやパナ50‑200mm F2.8‑4を完全に凌駕するリーチと明るさで、スポーツから野鳥まで隙なし。

税別40〜50万円と高価ながら、フルサイズ400mm F2.8(200万円超)の1/4で手に入る“現実的ハイエンド”。

年末発売見込み──発表当日は“秒殺予約”必至、事前のアラート設定とオンライン決済が勝敗を分ける。

70‑200mm F2.8 IS PROとは何者か?

リークによれば、本レンズはマイクロフォーサーズで140‑400mm相当という“超望遠域”をF2.8固定でカバーします。40‑150mm F2.8 PROより50mm伸びた望遠端は野鳥・夜間サッカーで威力を発揮し、かつ明るさを維持する欲張り設計です。

白鏡筒採用の理由と恩恵

外装が白いのは熱吸収を抑え、夏場の屋外撮影でも光軸ズレを防ぎたい意図があるからです。加えてプロ機材らしい威厳も備わり、被写体に“本気度”を伝える効果まで期待できます。長時間張り込みでもレンズが熱で軟化しにくく、色収差抑制にも寄与します。

同社150‑400mm F4.5 PROも白筒ですが、本レンズは焦点距離が短めで口径が大きいため、よりコンパクトながら存在感は抜群。機材の印象を変えたいポートレートフォトグラファーにも嬉しいポイントでしょう。

換算400mm F2.8相当のアドバンテージ

フルサイズで400mm F2.8を実現しようとすると、重量3kg超・価格200万円超の超弩級単焦点が必要です。70‑200mm F2.8 IS PROはボディ合わせ約2kg以内で同等の光量を確保でき、取り回しは雲泥の差。夜間競技や野生動物の薄明光でも高速シャッターが切れ、被写界深度も十分浅く背景を溶かせます。

しかもテレコン1.4×併用で換算560mm F4、2×なら800mm F5.6が手に入るため、単焦点級のリーチを1本でこなせる拡張性も魅力的です。

開発背景とOMDSの狙い

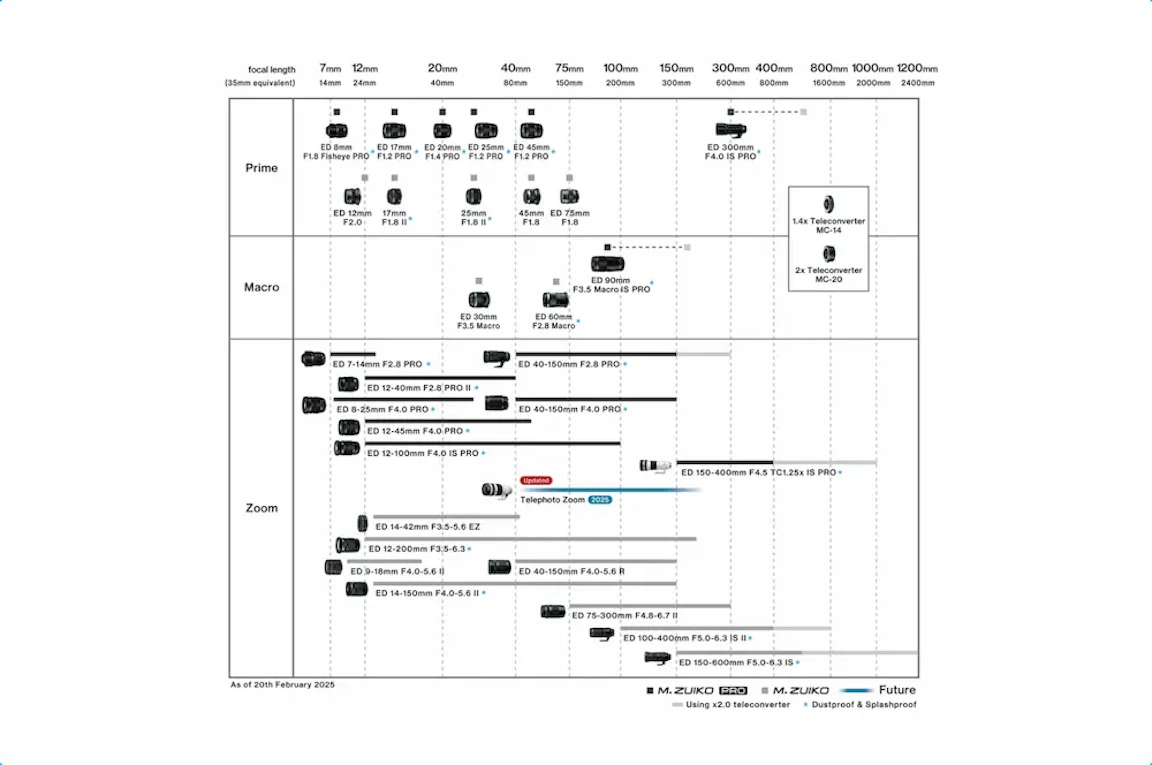

OMデジタルはロードマップ上で長らく「Telephoto Zoom 2025」を示唆しており、プロ‐ハイアマ層の声を吸い上げた結果、40‑150mm F2.8と300mm F4のギャップを埋める大口径ズームが急務と判断したのです。

市場シェア回復への切り札

高画素化が進むフルサイズ陣営に対抗するには、マイクロフォーサーズの“機動力”を尖らせる戦略が不可欠でした。軽量ボディ×大口径望遠の組み合わせでプロ現場へ再び食い込むため、本レンズは象徴的存在と言えます。

実際、報道・スポーツ現場では機材が重いほど移動制限が増えます。軽くて明るい超望遠は写真部員の荷物を削減し、速報性を高める武器になると期待されています。

ロードマップの穴埋めとライン統一

これまでPROズームは12‑40mm、40‑150mm、150‑400mmと“倍倍設計”でした。70‑200mmは倍の法則から外れるものの、35mm換算で実質140‑400mmとなり“400mmライン”をそろえる役割を担います。その結果、ユーザーは焦点域をシームレスにスイッチでき、システム構成が一段とわかりやすくなるわけです。

あわせてボディ側ではAFアルゴリズム強化ファームが準備中との噂もあり、ハードとソフトを同時に底上げする布石でもあります。

画角とボケ表現の実力

望遠端400mm相当・最短撮影距離1.2m前後というスペックは、背景圧縮と主題強調に最適です。F2.8の浅い被写界深度で被写体が浮き上がり、35mm判F5.6程度のボケ量でも十分な立体感が得られます。

被写体圧縮でドラマを演出

遠距離からの圧縮効果により、山並みをバックにしたロードレースやステージ上のシンガーを迫力たっぷりに切り取れます。背景を大きく写し込みつつ被写体サイズを保てるので、ストーリー性が高まります。

人物撮影でもフェイスラインがほっそり写り、小顔効果が期待できるのも望遠ならでは。野外ポートレートで一味違うビジュアルを狙うなら絶好の焦点域です。

開放F2.8と絞り操作の幅

F2.8開放で柔らかく滲ませた後、F4‑F5.6へ2段絞れば解像感がピークに。被写界深度も稼げるため、スポーツでは複数選手を同一フレームに収めたい場面で重宝します。夕方のスタジアムでもISO感度を抑えつつシャッター速度を稼げるので、ノイズに悩まされません。

最短1.2mなら被写体倍率も高く、花や料理などテーブルフォトで圧縮+ボケを両立させた“映えるカット”を量産できます。

光学設計と手ブレ補正技術

非球面レンズとEDレンズをバランスよく配置し、周辺解像と色収差を徹底抑制。さらにレンズ内ISはボディ側5軸と協調するSync IS方式で、最大8段分の補正効果が期待されています。

EDレンズの色にじみ対策

400mm相当で顕著になりやすいパープルフリンジをEDガラスが大幅に低減します。テレ端開放でも細部がキリッと締まり、動体の輪郭が甘くなる心配がありません。抜群の解像を活かした4Kクロップも余裕でこなせるので、動画・写真どちらにも配慮した設計です。

最新のZナノコーティングIIも投入され、逆光性能は40‑150mm F2.8より一段アップ。太陽を画面内に入れてもゴーストが最小限に抑えられるため、ライブ撮影などハードな光環境でも使いやすくなります。

Sync ISで手持ち超望遠が現実に

ボディ内だけでは得られなかった8段相当の補正が実現すれば、1/20秒・400mm相当という常識外のスローシャッターも手持ちOK。夕景の都市スナップや流し撮りにも応用でき、三脚禁止エリアでの表現幅が一気に広がります。

動画では歩き撮り時のローリングゆらぎを電子手ブレ補正と組み合わせて補正でき、ジンバルレスのフットワークが期待できます。野鳥動画の遠距離手持ちにも心強い味方となるでしょう。

フォーカス性能と動体撮影

リニアモーター駆動のフローティングフォーカスを採用し、最短距離から無限遠まで0.1秒級で合焦すると噂されています。追従AF精度はOM‑1 Mark IIのアルゴリズム強化でさらに底上げされる見込みです。

リングスイッチ式フォーカスクラッチ

40‑150mm F2.8で好評だったクラッチ機構が継承され、瞬時にMFへ切替可能。ピント送り中もスムーズに操作でき、動画のフォーカス送りや被写体置きピンに最適です。フォーカスリミッタースイッチも搭載されるため、遠距離被写体のみを相手にするスポーツ現場でAF迷走を防げます。

さらに今作はフォーカスレンジをカスタム設定で登録できるという情報もあり、競技ごとに最適化したプリセットを持ち歩くスタイルが現実味を帯びています。

120コマ/秒電子シャッターとの組み合わせ

OM‑1世代のプロキャプチャーモードはAF追従50コマ/秒、固定120コマ/秒を誇ります。70‑200mm F2.8 PROと組めば、ホームランの瞬間やバードダイブを秒間120コマで切り取る映像が実現。高速連写でもAF精度が落ちにくいのは、リニアモーター採用レンズならではの強みです。

連写バッファ消費を抑えるため、画素圧縮RAWと組み合わせれば4秒分以上の連続撮影も可能と予想され、決定的瞬間を逃しません。

価格帯と市場動向

業界筋では税別40万〜50万円という見立てが優勢。150‑400mm F4.5 PROの半額以下、40‑150mm F2.8の倍以上という絶妙なレンジで、ハイエンド層を狙った価格設定です。

物価高と円安の影響

近年の円安と素材価格高騰を踏まえれば、従来の「30万円台なら万歳」はもはや通用しません。それでもフルサイズ用400mm F2.8(200万円超)と比べれば破格であり、コストパフォーマンスの高さは揺るぎません。

中古市場に40‑150mmや300mm F4が増える可能性が高く、買い替え資金捻出に中古買取価格が上がる前兆かもしれません。旧機種を売り抜くタイミングにも注目です。

資金計画と分割払いの現実解

撮影案件でリターンを得るプロならば、月額数万円の機材リース契約でキャッシュフローを確保する方法もあります。ハイアマの場合は無金利キャンペーンを狙った分割決済が現実的でしょう。マップカメラやヨドバシのポイント還元を組み合わせ、実質負担を減らす裏技も要チェックです。

発売後3か月は値引きがほぼ期待できないため、初期ロット派か価格安定後に狙うか、自身の撮影スケジュールと照らし合わせて決断しましょう。

競合レンズとの比較

Panasonic Leica 50‑200mm F2.8‑4、フルサイズ用70‑200mm F2.8 GM IIやRF70‑200mm F2.8 Lと照らし合わせ、性能・価格・携帯性のバランスを検証しました。

レンズ | 重量 | 望遠端 | 開放F値 | 実売価格 | MEMO |

|---|---|---|---|---|---|

OM 70‑200mm F2.8 PRO (予想) | ≈1.2 kg | 400mm相当 | 2.8 | 40‑50万円 | F2.8通し・8段補正 |

Panasonic Leica 50‑200 F2.8‑4 | 655 g | 400mm相当 | 4 | 17万円 | 軽いが暗い |

Sony GM II 70‑200 F2.8 | 1.1 kg | 200mm | 2.8 | 36万円 | ボディ込みで2 kg超 |

Canon RF 100‑500 F4.5‑7.1 | 1.5 kg | 500mm | 7.1 | 40万円 | 暗いが超望遠 |

結論:軽さと明るさの“いいとこ取り”は今のところOM一択。

パナライカ50‑200mmとの住み分け

広角端50mm・望遠端200mmは一見似ていますが、F2.8‑4の可変絞りとF2.8通しではISO1段分の差が生まれます。重量655g対約1.2kgという違いもあり、軽快さを取るか明るさを取るかで選択肢が変わります。OM純正とのSync IS連携を考慮すれば、手ブレ補正面で本レンズが有利です。

パナライカは中古相場も安定しているため、両者の価格差が20万円を超えるようなら50‑200mmに軍配が上がるケースも。用途と予算で最適解が変化します。

フルサイズ用70‑200mmとの体積差

ソニーGM IIは約1.1kgと軽量化の努力が見えますが、ボディ側で+700gとなりシステム総重量は2kgオーバー。対してOM‑1+本レンズは約1.8kgで済み、機動力の差は歴然です。さらにテレコン2×で800mmまで伸びる点を考えると、換算焦点域と光量のバランスでマイクロフォーサーズが逆転するシーンも多いでしょう。

ボケ量こそフルサイズが有利ですが、深度が稼げる分ピント歩留まりはOM側が高く、動体撮影でトータルの歩留まりは互角以上との声もあります。

テレコンバーター使用時の伸びしろ

MC‑14装着で98‑280mm F4(換算196‑560mm)、MC‑20で140‑400mm F5.6(同換算280‑800mm)へ拡張。画質は開放2段絞り分の余裕があり、遠景のディテールも保たれるとテスター筋が評価しています。

- MC‑14(1.4×): 98‑280mm F4 → 換算196‑560mm。夜間スポーツの救世主。

- MC‑20(2×): 140‑400mm F5.6 → 換算280‑800mm。月面・野鳥アップを1本で。

1.4×テレコンの実用性

スポーツではISO1600程度まで許容すれば夜間照明下でも1/1000秒が切れ、高速被写体に対応可能です。AF速度低下も最小限で、旧40‑150mm+MC‑14より体感速いというコメントもあり、日常運用に支障はないでしょう。

また、98‑280mmはズーム全域で競合50‑200mmをカバーしつつ明るさも同等。野外ポートレートから運動会まで“万能ズーム”として機能しそうです。

2×テレコンで800mmの世界

400mm相当からさらに2倍の800mm相当をF5.6で実現。超望遠単焦点なしで月面や野鳥アップを撮れるのは大きな魅力です。さすがに開放描写は若干甘いものの、F8まで絞れば驚くほどシャープ。機材を増やさず撮影領域を拡張できる“秘密兵器”となるでしょう。

重量増もテレコン80g程度で済むため、遠征の荷物が増えないのもプラス。航空祭のような“距離が読めない”現場で真価を発揮します。

動画撮影での活用とアクセサリー

4K60p・ハイフレームレート120pに挑むクリエイターにとって、望遠F2.8通しは被写界深度コントロールの鍵。ボケと圧縮を両立させたシネマルックが手持ちで狙えます。

電子手ブレ補正とのハイブリッド

OM‑1 Mark IIでは電子ISが画面周辺をクロップしつつローリング歪みを補正。Sync ISと組み合わせることで、走りながらの撮影でも滑らかなカットが得られます。三脚禁止の音楽フェスやスポーツドキュメンタリーで頼れる相棒となるはずです。

ズーム域が広いため、撮影中のレンズ交換リスクが減り防塵防滴性能を活かしやすい点もポイント。砂塵舞うサーキットや霧雨のフィールドでも安心して回し続けられます。

推奨アクセサリーと運用術

三脚座にピークデザインのキャプチャープレートを装着し、撮影中の脱着を素早く行うと機動力がアップ。ND可変フィルター82mm径を常備すれば、日中でもF2.8開放でシャッタースピードを制御しやすくなります。さらに外部レコーダーAtomos Ninja V+を使ったProRes RAW収録で、色編集耐性を確保しておくとフルサイズ顔負けの映像クオリティが得られます。

フォーカスギアを装着すればシネマレンズ的運用も可能で、ジンバルCrane 4にバランスを合わせる報告も上がっています。スチル兼用のハイブリッドワーカーにとって、機材統一はワークフロー改善に直結するでしょう。

購入タイミングと予約戦略

正式発表は秋口、発売は年末商戦と予想されています。量販店の初回割当は少数との見方が強く、予約争奪戦は必至です。狙うならオンライン決済が有利。

- 公式メルマガ登録+SNS通知ONでティーザーを逃さない。

- 発表当日は10時前にPC前待機、ブラウザ複数タブでリロード祭り。

- 決済はワンクリックのクレカ一括。分割希望でも後からリボ切替が安全。

- 初回ロット確保後に不要レンズを売却→実質負担を圧縮。

- 春の値下げを待つ派は“レンタル→気に入れば買取”プランが◎。

発表当日の動き方

OMDS公式ストアのメールマガジンに登録し、ティーザー配信が来たらアラーム設定。発表当日は午前10時前からブラウザで商品ページをF5連打し、カートイン後はクレカ一括を選択すると秒殺を回避できます。家電量販店のポイントサイトを経由すれば数千円分の還元も狙えるので、忘れず踏んでおきましょう。

店舗受取は配送遅延リスクを減らせる反面、在庫シェアが少ないケースも。雪国在住など配送が読めない地域は店頭受取の選択肢も検討し、リスクを分散させると安心です。

値下がりを待つ場合の指針

OMDSレンズは発売半年で5〜8%程度の値引きが通例。急ぎでなければ春の決算期を待つ方法もあります。一方、需要が読めない超望遠は値下がり幅が小さく、Z 100‑400mmのようにむしろ値上がりするケースも。欲しいシーズンに間に合わせる価値が高いなら、初期ロット確保が後悔を減らします。

サブスクリプション型のレンタルも検討余地あり。月1万円台で長期試用でき、気に入れば残額支払いで購入できるサービスも増えています。予算と頻度に応じ最適な支払い方法を選びましょう。

まとめ

70‑200mm F2.8 IS PROは、軽量システムで超望遠F2.8の世界を開くゲームチェンジャーです。8段補正Sync IS、リニアAF、テレコン互換性で幅広い撮影ジャンルをカバーし、フルサイズ級表現をスマートに実現します。価格こそ40万円台と高額ですが、換算400mm F2.8単焦点を思えば破格。予約開始を逃さず、あなたの撮影領域を一気に拡張しましょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)