.webp?fm=webp&q=75&w=1152)

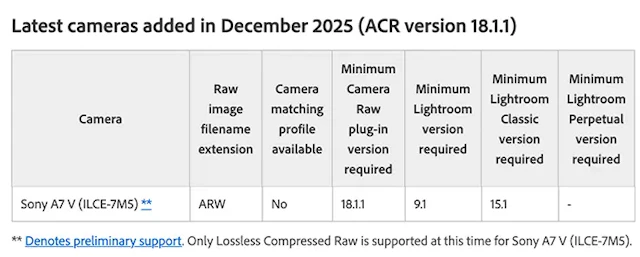

順光とは?写真が綺麗になる基本と使い分け。逆光との違いも網羅

写真撮影の際に良く聞く言葉の1つである「順光」。この記事では“順光とはどういう状態なのか”の詳しい説明から、 逆光との違い、見分け方、失敗を避ける工夫、シーン別の活かし方までをまとめて解説します!

この記事のサマリー

順光=光源がカメラの背後にあり被写体正面を照らす。色と露出が安定しやすい。

PLは太陽に対して約90°で効きが出やすい。青空や反射の管理に有効。

白が多い場面は+補正、暗背景は−補正が基本。評価測光+ヒストグラムで確認。

平坦さは半順光への半歩移動・レフ・背景距離・絞り調整で改善。

人物の眩しさ対策と自分の影対策で失敗を減らす。フラッシュは低出力で味付け。

順光とは:定義と見分け方を最短で押さえる

.webp?w=320)

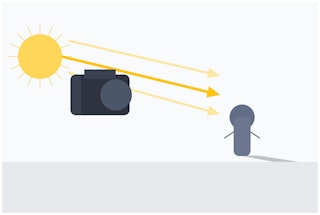

順光とは、光源が撮影者(=カメラ)の背後にあり被写体の正面を照らす状態です。色が正確に出やすく露出が安定するのが長所。屋外では太陽を背に立つ、室内では主照明を背に構えると判別しやすく、まずはこのポジションを基準に考えると迷いが減ります。

順光の定義を簡潔に

被写体—カメラ—光源が一直線に並び、光が被写体の正面へ進む状態が順光です。正面に影が落ちにくく、輪郭・色・細部がくっきり写ります。空や建物、商品など「形と色を正しく見せたい」題材と相性抜群で、写真の基準光としてまず試す価値があります。

一方で角度がつかないぶん陰影は弱く、立体感やドラマ性は控えめになりがち。だからこそ、順光を基準に「半順光」「サイド光」「逆光」へと自分が回り込み、狙いに応じて影の量を足し引きする発想が活きてきます。

野外での見分け方と立ち位置のコツ

太陽を背にしたとき、自分の影が被写体方向へ伸びていれば順光です。影が画面に入りそうなら一歩横へ、または数歩下がって画角から逃がしましょう。広角ほど影が映り込みやすいので、足元の影チェックは構図決定とセットにします。

日差しが硬い時間帯は半歩だけサイドにずれると半順光になり、立体感が少し生まれます。完全な正対でフラットに感じたら、まずは「自分が動く」。光は動かせなくても、角度は変えられます。

順光のメリット:色・ディテール・露出の安定感

順光は“綺麗に写る”を最短ルートで実現します。発色の鮮やかさ、細部のシャープさ、露出の安定は記録性に直結。旅行やイベント、商品撮影など「はずせない一枚」を堅実に押さえるなら、まずは順光を選ぶのが合理的です。

色再現と発色を最大化する理由

被写体の正面に均一な光が当たるため、表面の色がムラなく描写されます。青空や緑、建築の塗装色などは特に恩恵が大きく、ホワイトバランスの迷いも少なくなります。RAW現像でも色補正の幅が残り、編集耐性が高いファイルを得やすいのも利点です。

反射が強い被写体でもフレアやゴーストの発生が抑えられ、コントラストが素直に立ち上がります。結果として輪郭が締まり、同じレンズでも「解像して見える」写真になりやすい。まず綺麗に、正確に、が欲しいときのベース光です。

露出が安定すると何が嬉しい?

順光ではシーンの明暗差が緩く、評価測光のままでも適正に寄りやすくなります。白飛び・黒つぶれのリスクが下がり、連続カットでも明るさが揃うため、アルバムやEC商品ページの統一感が簡単に確保できます。

露出が安定するほど編集時間が短縮され、撮影現場でも「露出に悩む」ストレスが減ります。設定に割くリソースが減るぶん、構図や瞬間に集中できる——これが順光の実務的な効能です。

順光のデメリットと対策:平坦さ・眩しさ・影写りを抑える

.webp?w=320)

順光の代表的な弱点は「平坦に見える」「人物が眩しい」「撮影者の影が写る」の3つ。いずれも立ち位置と小物で回避できます。難しい機材は不要。まずは角度と距離、そして簡易的な補助光を覚えましょう。

平坦に写る問題を解消する小ワザ

完全な正対をやめ、半歩だけ横へ。半順光になり、頬や建物の稜線に細い影が差して立体感が出ます。さらに地面や壁をレフ板代わりにして“ほんのり”片側へ光を回すと、質感はそのままにコントラストだけが整います。

背景の奥行きを増やすのも有効です。被写体と背景の距離を取り、絞りを少し開けてボケを加えれば、順光のフラットさが逆に「クリーンな主題」として活きてきます。被写界深度で立体感を足す発想です。

眩しさ・影写りを避ける立ち回り

人物では太陽直視を避け、目線を少し外すか、撮る直前だけ目を開けてもらうと自然な表情になります。帽子のツバや日陰を使う、白いハンカチで顔側へ柔らかく光を回すなど、小物一つで快適さが変わります。

自分の影は広角と低い太陽で混入しやすいので、被写体から半歩離れる・カメラ位置を高くする・一歩横に逃がす、のいずれかで回避。ライブビューで四隅を確認し、気配を感じたらすぐ位置替え。これだけで失敗が激減します。

シーン別の活かし方:風景/人物・物撮りでの最適解

.webp?w=320)

順光は題材に応じて“狙いどころ”が変わります。風景は色と解像を、人物・物撮りは清潔感と正確さを優先。どちらも「順光を基準→半順光で味付け」の流れにすると、迷わず調整できます。

風景:青空と質感を両立するコツ

広い空を入れるなら、太陽の方向に対して約90°の方向(太陽が左右に位置する向き)でPLフィルターを併用すると青の密度が上がりやすくなります。山や建築では、正対の順光で色を出し、半順光にずらして影を細く足すと、稜線やテクスチャが立ち上がります。

正午の高い日差しは影が短くフラットになりやすいので、朝夕の低い順光や半順光を選ぶと立体感が自然に乗ります。時間帯をずらすだけで、同じ構図でも“解像感の手触り”が変わります。

人物・物撮り:清潔感と正確さを活かす

プロフィールやEC商品は、順光で色と形を正しく。人物は背景を明るく保ちつつ、顔は日陰かディフューズ光で眩しさを抑えると、目線と肌が綺麗に整います。小型レフ板や白壁の反射を味方につけましょう。

物撮りでは光沢のハイライト管理が鍵。順光で全体を明るくし、角度を微調整して反射の“置きどころ”を決めると、質感が伝わります。白いコピー紙一枚でも反射を柔らげられるので、まずは身近な道具から。

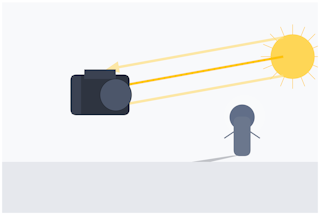

順光・逆光・サイド光の使い分け:意図で選ぶ光の方向

順光とは何かを把握したところ、逆光・サイド光との使い分けが次のステップとなります。正確さの順光、ドラマ性の逆光、立体感のサイド光。さらに半順光・半逆光で“いいとこ取り”を作れます。

順光 vs 逆光:意図の違いを明確に

まず逆光とは、光源が被写体の背後にあり、カメラ方向へ光が進むことで輪郭が輝き、シルエットや透明感を強調する光のことです。

順光は正確・明快・クリーン。逆光は輪郭の縁取りや透過感でドラマを生みます。人物なら順光は肌の色を真面目に、逆光は柔らかさやニュアンスを優先。どちらが“正しい”ではなく、写真で何を語りたいかの違いです。

逆光で被写体が沈むときは露出補正+、または日中シンクロやレフで起こすとバランスが取りやすくなります。順光で平坦なら半順光へ一歩、逆光が強すぎれば半逆光へ半歩。角度の微調整が最短解です。

サイド光・半順光の“いいとこ取り”

.png?w=320)

サイド光とは、光源が被写体の真横から当たり、片側が明るくもう片側が陰になることで質感や立体感を強く際立たせる光のことです。

サイド光は陰影で立体感が最も出ます。順光で色を決め、横へ回り込んでサイド成分を足すと、色味を崩さず立体感だけが乗ります。半順光は間に位置してさらに扱いやすく、程よい影で“のっぺり回避”に効きます。

人物でも物でも、いきなり真逆へ振らず「順光→半順光→サイド」の順に触っていくと、失敗が少なく意図の差が把握しやすくなります。まずは半歩の角度変化を習慣化しましょう。

設定術:測光・露出・ホワイトバランスで迷わないカメラ設定

.webp?w=320)

順光はカメラ任せで写りやすい反面、詰めどころを押さえると均質に“整った”仕上がりになります。測光・露出補正・WBの3点を、目的別にテンプレ化しておくと現場で速いです。

測光モードと露出補正の目安

基本は評価測光で問題ありません。白い被写体が画面の多くを占める場面(雪や白壁など)は+0.3〜+1.0EVの補正で白を白として記録しやすく、暗い背景が広い場面は−0.3〜−1.0EVの補正で主題の露出過多を抑えやすくなります。連写やパノラマ的な並び撮りでは、Mモード+オートISOで一貫性を確保するのが有効です。

ヒストグラムを軽く確認し、山が中央〜やや右寄りなら順光の恩恵を受けられています。顔や商品に微妙な陰影を足したい場合はシャッター速度を変えず、絞りを1/3段だけ開けるなど、画質を保ちながら微調整しましょう。

ホワイトバランスと色の仕上げ

晴天日中はオートWBで問題ないことがほとんど。色を安定させたい案件は「晴天」固定でシリーズ一括を楽にします。夕方の暖かさを残したいなら「日陰/曇天」やK値を上げ、透き通る青を狙うならK値を下げて冷たく振るのも手です。

JPEG仕上げを重視するなら、ピクチャースタイル/フィルムシミュレーションでコントラストと彩度を少しだけ落とし、ハイライトを守るセッティングが安全。順光のクリーンさを保ちつつ、階調を豊かに見せられます。

アクセサリー活用:PL・フード・レフ・日中シンクロ

順光の完成度をもう一段引き上げにいくなら、偏光(PL)・レンズフード・レフ板・フラッシュの4点が頼もしい相棒になります。どれも扱いはシンプル。効果を知っているかどうかが差になります。

PLフィルターの効かせどころ

空や水面、葉のテカりを抑えて色密度を上げます。太陽の方向に対して約90°の位置関係(太陽が左右に来る向き)で効きが最大化しやすい特性があります。青空が濃くなりすぎたら少し戻し、複数枚で最適値を探すと安定します。

広角でムラが出るときは、回転角を控えめにして均一性を優先。ガラス越しや水面の反射抜きでも重宝します。順光のクリーンさに“濃度”を足したい場面でまず試す価値があります。

レンズフード・レフ板・日中シンクロ

順光でもオフアクシスの迷光でコントラストが落ちることがあります。フードは常用で問題ありません。人物は小型レフで顔側に柔らかな光を回し、逆光気味なら弱い日中シンクロで目元を起こすと、背景の明るさと顔の見え方が整います。

フラッシュは“味付け”の感覚で弱めに。出力を最小〜低出力に設定して陰影を整えると、順光の特性を保ったまま仕上がりを調整できます。まずはTTLで当て、微調整はフラッシュ側の補正で行うと再現性が高まります。

まとめ

順光とは、光源を背にして被写体の正面を照らす基本の光です。色と解像、露出の安定が強みで、旅行・商品・プロフィールなど「正確に見せたい」用途で最短の成果をくれます。平坦さや眩しさは、半歩の角度調整やPL・レフ・弱いフラッシュで解消可能。まずは順光を基準に、半順光・サイド・逆光へと少しずつ回り込み、意図に合わせて“影の量”をコントロールしてみましょう。次の撮影では、太陽を背に一枚。そこから半歩ずつ、最適な光を自分で見つけてください。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント(X / Threads /Instagram / TikTok /YouTube)で毎日発信中。

あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨

みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)